“真正重要的是努力使意见对事实越来越负责。一个缺乏信息来识别谎言的社会不可能有自由。”

——沃尔特·李普曼

03

战争宣传对民主的挑战

如此掷地有声的结论来自李普曼的战争体验。李普曼的写作生涯主要开始于第一次世界大战和俄国革命之后,那时他的政治观发生了转变。“1914年的冬天对我来说是一个重要的变化。也许我已经变得保守了”,李普曼在那年7月穿越大西洋时在日记中写道。“无论如何,我发现对革命者的同情越来越少……而对行政问题和建设性的解决方案越来越感兴趣。”(quoted in Petrou,2018)

青年时期,李普曼被社会主义和费边主义所吸引,但他很快转变为进步主义。李普曼是西奥多·罗斯福(Theodore Roosevelt)的伟大仰慕者,后来是伍德罗·威尔逊(Woodrow Wilson)的钦佩者,是第一批呼吁美国干预第一次世界大战的美国知识分子和新闻记者之一。像第一次世界大战期间参与宣传的其他知识分子一样,李普曼对民意与民主之间的关系非常感兴趣。考虑到这一点,很显然他的工作重点并非传播理论,而是民主的局限。

当时他利用自己对威尔逊的影响,建议政府设立官方新闻局,向公众提供准确的信息,并识别和驳斥谣言和谎言。他还敦促政府避免任意审查,虽然他承认战时有必要进行某些审查以保护军队,但他认为“保护健康的舆论”是“最重要的”(quoted in Steel,1980:125)。威尔逊没有被说服。相反,总统授权成立了公共信息委员会(CPI, Committee on Public Information),一个亲战的宣传委员会。该机构的任务是开发可以塑造舆论以支持战争的方法和资源,后被研究者总结为“美国有史以来最大的一次集中操纵舆论的努力”(St. John III,2010:40)。李普曼曾参与过与CPI结盟的海外宣传,这让他了解到公众是多么容易被操纵,人们又多么容易屈服于引人注目的叙述。

对代议民主制的共同假设产生怀疑,并非只有李普曼一人。在公共信息委员会工作的爱德华·伯纳斯(Edward Bernays)也被同一话题所吸引。伯纳斯自称“公共关系之父”并从事商业广告领域的工作,出版了数本舆论主题的书,包括最著名的《凝结舆论》(Crystallizing Public Opinion, 1923)和《宣传》(Propaganda, 1928)。与此同时,芝加哥学派的几名成员也对类似问题表现出了兴趣。哈罗德·拉斯韦尔(Harold D. Lasswell)写作了《第一次世界大战中的宣传技术》(Propaganda Technique in World War I, 1927/1971);约翰·杜威(John Dewey)是李普曼20年代和30年代主要著作的敏锐评论者,《公众及其问题》(The Public and its Problems, 1927)像是对李普曼的民主和民意理论的一篇长而乐观的回答。 《凝结舆论》,1923

《凝结舆论》,1923 《第一次世界大战中的宣传技术》,1927

《第一次世界大战中的宣传技术》,1927

民主(不是舆论、宣传或传播)确实是李普曼思想的中心,也是参与辩论的许多其他知识分子思想的中心。战争宣传在世界历史上首次证明了塑造共识和形成意见的可操作性。“人们在看到世界之前就被告知,在经历事情之前就想象它们,而社会成员就这样成为先入为主的成见的人质(Gershberg & Illing,2022:9)。”一旦发现可以轻易做到这一切,民主显然就面临严重的问题了。

李普曼在战争期间没有公开批评CPI的工作,但他1919年在《新共和》(New Republic)杂志上抨击道,美国“已经被宣传所淹没”,它发现自己“在面对日益严重的问题时,没有任何可以真正信任的信息来源,也没有领导人出来解释事件”(Lippmann,1919:319)。李普曼尝到了他所鼓吹的“制造同意”的苦果。约翰·马克斯维尔·汉密尔顿 (John Maxwell Hamilton)概括得很到位:“记者沃尔特·李普曼以热切的宣传者身份进入战争,因‘制造同意’而失望。他在1922 年出版的经典著作《舆论》中总结了CPI的遗产。他写道,‘说服已经成为一种自觉的艺术和国民政府的常规机关。’”[7](Hamilton,2020:4)李普曼担忧的是,在战争期间以前所未有的规模使“制造同意”成为可能的各种做法,在和平时期逐渐变得正常。

战争结束后不久,美国的新闻工作者就意识到,由于与宣传人员合作,他们已经用“大规模的谎言”玷污了新闻(St. John III,2014:151)。事实上,记者们对他们共谋宣传的行为越来越不满,这也是当时更广泛的社会意识的一部分。杜威在1918年发现,伪装成新闻的宣传被美国政府用来塑造公众情绪,对非理性的有害情感不可低估,尤其是当它被居心不良的人有意刺激时。他写道:“舆论的形成所依赖的新闻引导的可能性已经得到了显著的证明。同样令人信服的是,当沿着某些渠道系统地引导舆论时,它对集体行动的影响也得到了证明。人们几乎要怀疑,‘新闻’一词是否一定不会被‘宣传’一词所取代。”(quoted in Cywar,1969:582)。”

在那几年里,李普曼一直在试图证明信息系统中的缺陷。除了描述记者群体如何在爱国主义的浪潮中被冲昏头脑,成为自我审查者、执行者和纯粹的宣传者,他还在《新共和》的增刊上发表了一篇关于媒体偏见的研究报告,与他的老朋友和同事查尔斯·默茨(Charles Merz)共同撰写,题为《新闻的考验》(A Test of the News, 1920)。作为内容分析方法的先驱,李普曼和默茨研究了《纽约时报》(The New York Times)从1917年3月到1920年3月报道俄国的3000多篇文章。

总的结论是什么?作为美国最值得信赖的新闻来源之一,《纽约时报》没有通过考验:它无法向自己的读者充分报道布尔什维克革命。根据李普曼和默茨的说法,《时报》对俄国的新闻报道“被组成该新闻机构的人的希望所支配”。记者们看到的是他们希望看到的东西,而不是实际发生了什么。“在记者和编辑的头脑中,主要的审查员和主要的宣传员是希望和恐惧。”(Lippmann & Merz,1920:3)他们对赢得战争和看到革命被扑灭的渴望,使他们系统地歪曲了俄国的事实。从1917年11月到1919年11月,该报发表了91次布尔什维克政权濒临崩溃的消息,却没有提供任何坚实的证据来支持这一说法(Lippmann & Merz,1920:10)。

从专业新闻的角度来看,对俄国革命的报道不啻为一场灾难。报纸发表虚假信息,并且将报道与观点混在一起,记者“大可被指责为无边无际的轻信和不知疲倦的上当受骗,并且在许多情况下完全缺乏常识”(Lippmann & Merz,1920:2)。如果这样报道新闻,记者的工作已经“与传教士、信仰复兴运动分子、先知和煽动者的工作相混淆”(Lippmann,1920/2020:2)。

李普曼和默茨断言:“没有新闻就无法存在健全的公众舆论”,而他们的质问显示了“确实无法获取新闻” (Lippmann & Merz,1920:1)。《自由与新闻》也是在这一时期出版的,认定眼下的民主危机是新闻业危机的后果,因为新闻业无法正确履行其职责,并建议对新闻业的专业主义进行提升。李普曼和其他人开始寻找方法[8],让记者 “在观察、理解和呈现新闻时,保持清醒,摆脱他的非理性的、未经审视的、未被承认的先入之见”(Lippmann,1931:170)。[9]

《新闻的考验》,1920

《新闻的考验》,1920

李普曼是新的“科学”的新闻运动的主要倡导者之一。他主张,记者应学习科学家超然物外的观察姿态:“新闻实践的真正模式不在于挖出独家新闻的圆滑之士,而在于那些耐心和无畏的科学家,他们努力去看清世界的真实情况。新闻不能容许用数学来表述,这并不重要。事实上,正因为新闻复杂多变,所以好的报道需要运用最高的科学美德。”(Lippmann,1920/2020:27)他敦促同时代的人在当时被称为“新闻界”(the press)的地方遵守严格的职业行为准则,包括“值得信赖的新闻,不掺假的数据,公平的报道,无利害关系的事实”(Lippmann,1919:319)。

从哲学上讲,李普曼真正想要的是将新闻业的实践与科学相提并论。解决办法是让新闻工作者获得更多的“科学精神”:“在我们这样一个多样化的世界中,只有一种统一是可能的。它是方法的统一,而不是目的的统一;是有纪律的实验的统一”(Lippmann,1920/2020:21)。这种方法通常被称为新闻的客观性。李普曼这里说的不是记者在每一个想法和行动中都保持个人的客观性,而是强调他或她报道和介绍新闻的方法要保持客观。客观性被定义为一种可观察的、有纪律的调查方法,这种方法可以被学习和复制,可以被标准化,从而使新闻变得更加准确和真实。

在李普曼号召新闻业应追求“一种共同的知识方法和一个共同的有效事实领域”(Lippmann,1920/2020:21)之后,客观报道的惯例出现了,这是一套记者用来维护其工作质量的常规程序。按照斯坦福大学教授西奥多·格拉瑟(Theodore Glasser)的总结,客观报道意味着对消息来源的采访,通常是指以无懈可击的方式引用官方消息来源;将相互冲突的真相主张并列,共同作为事实宣称,而不考虑其有效性。极而言之,客观性只要求报道者对他们的报道方式负责,而不是对他们的报道内容负责(Glasser, 1984)。可以说,李普曼因战争宣传而提炼出的命题成为日后新闻工作的基石,影响至为深远。

04

民主及其不满:李普曼与杜威之争

就新闻界而言,客观性作为一种伦理,可能是一种仅次于真相本身的理想。从历史上看,客观性的出现是因为人们对科学的信心在增长,所以认为新闻业也应该是一个科学的过程,可以辨别植根于事实和证据的客观真相。然而,客观性在实践中却并不十分注重确定客观真相,而是更注重对不同的观点给予同等的重视。所以,出现了一种奇怪的现状:记者们因为有责任保持客观,所以不能尽到讲真话的义务。

新闻与真相的关系的复杂性由此可见一斑。李普曼(Lippmann,1922/1998:358)将新闻与真相区分得很清楚:“新闻的功能是指明事件,真相的作用是揭示隐藏的事实,把它们相互联系起来,形成人们赖以采取行动的现实画面。”问题是,李普曼虽然认识到这个简单的区别,却不认为追求真相构成新闻业的指南。一个人的真相版本只是他的版本;他如何能证明他看到的真相呢?(Lippmann,1922/1998:360)对李普曼来说,寻求真相的范式是科学,既不是新闻知识,也不是普通或常见的知识。他眼里的“专家”——真正了解公共事务的人——无非是一个社会科学家。[10]

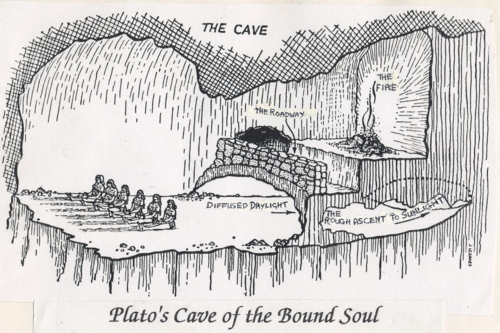

写作《舆论》时,李普曼受到柏拉图知识理论的强烈影响。该书提出了民主的认识论问题:统治者如何能够拥有良好统治所需的知识?亚里士多德的回答是,只有一个小到足以让公民充分了解其环境的城邦才能真正实现自治(Aristotle, 350 B.C.E./1916:267-8)。如果民主制度的环境过于庞大和复杂,使得对它的了解成为不可能,那么柏拉图的洞穴(Plato,375 B.C.E./1941:222-230)才是更合理的描述——公众由形象制造者产生的意见所支配。

很明显,柏拉图相信真理,但不相信民主。《舆论》一开始就引用了他著名的洞穴寓言,暗示当下的状况几乎没有什么不同:我们被锁在媒体和舆论误导的洞穴里,把自身对世界的漫画式的描述当作是对实际情况的准确反映。书的结尾完全放弃了新闻界或公众可以辨别然后重视真相的想法。相反,李普曼想建立“政治观测站”(Lippmann,1920/2020:30)或“情报机构”(Lippmann,1922/1998:386-389,391-397)(我们现在称之为智库),将专家的建议提供给深受感激、不知所措的政治家,使新闻界和公众都在政府决策中扮演次要角色。也就是说,李普曼认可柏拉图哲学王统治的想法,只不过,在他眼里,现代的哲学王是一种超级统计学家。

柏拉图的“洞穴寓言”我们甚至可以说,柏拉图在大约2500年前就理解了后真相状况,而他在现代社会中最勤奋的学生就是李普曼。舆论乃是始于柏拉图的洞穴。阴影似乎是真实的,对于那些留在山洞中的人来说,知识是不可能的;而那些逃出来看到真实东西的解放者所展现的图景,对于许多人来说要么可笑、要么令人恐惧。李普曼否决了公众可以被启蒙的民主教诲,即在一个国家范围内实行民主制度,可以教育公民成为政策或治理的理性参与者。对于公民组成社区而致力于某些更高公共利益的想法,他实施了最具破坏性的攻击之一。

这就要说到李普曼与杜威之间进行的那场著名的辩论。李普曼就是现代的柏拉图:他的理想国将由一班富有思想的领导人领导。公众所知甚少,无法进行有关政治或政策的良好决策。杜威的观点和他相反,认为通过适当的教育,可以形成知识社区以实现自治。

如前所述,民主的问题实质是个知识的问题。占主导地位的民主思想流派从来没有承认过这个问题,因为它的拥护者认为公民有能力掌握必要的知识以作出合理的判断。李普曼将这种“无所不能的公民”的想法上溯到托马斯·杰斐逊(Lippmann,1922/1998:284)。杰斐逊谈到了一个村庄规模的民主,所有公民都对自己的环境有足够的了解,可以根据自己的利益做出合理的选择(不得不说,杰斐逊这时想到的是白人、男性、拥有财产的农民,他们了解当地的环境,认识他们的邻居,并且没有生活在一个高度工业化的社会)。但李普曼认为,卢梭(甚至更重要的是美国开国元勋)所构想的古典民主理论建立在这样一个基础上,即只有“全能公民”才能发展出指导政府运作的真实民意或“众意”,可这种理论仅能满足非常小的、自足的社区的需求,对于二十世纪的大型民主国家、甚至更大的州来说,都是完全不够的(Lippmann,1922/1998:266-274)。李普曼所描述的不完美的公众不可能构建民主的真正基础,这就是《舆论》一书的核心内容。正如他所说,“杰斐逊塑造的民主理想由一个理想的环境和一个选定的阶级组成”(Lippmann,1922/1998:269)。

在此后的《幻影公众》中,李普曼发展了一种新的民主理论,与约瑟夫·熊彼特(Joseph Schumpeter)在《资本主义、社会主义和民主》(Capitalism, Socialism and Democracy, 1942)一书中提出的理论有些相似。李普曼说,民主已被简化为在定期协商(选举和全民投票)中表达人民意见的方式,在这种协商中,公民只能在少数几个名字或政党中选择,或者在“是”或“否”之间进行选择。这种新的民主理论显然具有精英主义的味道。其中的假设可以在这段时期内被李普曼的阅读所支持——罗伯特·米歇尔斯(Robert Michels)、莫伊塞·奥斯特罗果尔斯基(Moisei Ostrogorski)和詹姆斯·布莱斯(James Bryce)的著作都倾向于某种形式的精英主义。

《幻影公众》不仅仅是对著名的《舆论》的简单整合或续作。从《舆论》的结论出发,《幻影公众》反映出对人类状况和民主的更大悲观主义。如果存在一个真正有效的“公众”,它也不是共同目的而只是特殊目的的代理人,只能被临时定义,从条件和操作上来说,不过是“那些对某一事件感兴趣的人”(Lippmann,1925/1933:67)。“他们必须与有其他特殊目的的人生活在一个世界里……当人们对他人的目的采取一种立场时,他们是作为一个公众来行事”,社会必须因之而调整(Lippmann,1925/1933:188)。就连李普曼在《舆论》中坚信不疑的专业知识,也开始受到严格限制;重要的区别不是专家和业余爱好者之间的区别,而是“局内人”和“局外人”之间的区别,即对某一特定事件或情况有第一手知识和缺乏这种知识的人。

该书的第二部分尝试解决第一部分中发现的所有问题。李普曼悲惨地失败了,因为他对民主问题的解决办法是放弃一切使民主有价值的东西。他无法弄清楚如何明智地指导舆论,因此他试图通过创建一个“专家部门”来完全超越它,以代表公众决定公共政策。但这根本不是民主,充其量是技术官僚制(technocracy),或者是行政国家——由专家的知识管理的国家。

李普曼的著作不是任何政治传统的一部分,但它们是对政治理论中最相关的关键概念的明确辩驳:《自由与新闻》中的“自由”,《舆论》和《幻影公众》中的“民主”,以及在某种程度上鲜为人知的《美国的审问者》(American Inquisitors)中的“多数统治”(Lippmann,1928/1993)。李普曼并不是要消灭这些政治思想范畴,而是要重新考虑它们,以使其适合于当代世界。在这个过程中,他没有创造新的概念,但是他的再定义对于随后几年相关观点的发展至关重要。

有关李普曼对民主政治的幻灭,最著名的回应来自约翰·杜威,他在《公众及其问题》中对李普曼提出的问题进行了详尽的分析。《公众及其问题》是杜威的第一部政治哲学重要著作,尽管他在其职业生涯的大部分时间里都经常评论政治。在书中,杜威探讨了面对20世纪的重大技术和社会变革,一个真正的民主社会的可行性和如何对其加以创建的问题。杜威拒绝以当时流行的技术官僚制作为治理日益复杂的社会的替代制度,而是将民主视为实现公共利益的最可行和可持续的手段,尽管它是一个有缺陷且经常被颠覆的手段。他认为,民主是一种精神和一个持续的方案,需要公众的不断警惕和参与才会奏效,而不仅仅是一套制度安排。因此,公众并不是一个幻影,而只是常常“被遮蔽”(Dewey,1927/2012:Chapter 4),强大的民主政治是可能的。

约翰·杜威

杜威坚信,公众有能力接受所需的教育,只不过他也承认,发展理性公民有很多障碍。他尤其担心电影、收音机、廉价读物和汽车会分散人们的注意力,以至于他们无法投入社区和国家所关心的问题。出于娱乐目的,公民正在放弃公共广场,因此也更容易受到宣传的影响(Dewey,1927/2012:167-168)。新技术对民主社区的繁荣并不是全然有利的。

杜威明确认定李普曼的技术官僚主义视野与柏拉图欣赏的贵族政制是一致的。柏拉图的理想贵族国家要求哲学家成为统治者(Plato,375 B.C.E./1941:174-5;203-4),因为只有哲学家才对永恒的理念(Forms)有所了解,这些理念是真正真实的,因为它们不受制于短暂的经验世界(Plato,375 B.C.E./1941:178-185)。另一方面,广大群众根本不可能拥有这种不变的知识:“哲学家是那些能够理解永恒和不变的人,而那些不能理解的人,迷失在多样性和变化的迷宫中”(Plato,375 B.C.E./1941:185)。”因此,为了他们自己和国家的利益,大多数人所能做的最好的事情是坚持合适的实际功能,避免越过他们的界限进入政治事务(Plato,375 B.C.E./1941:123-125)。

有意思的是,杜威曾表达过对柏拉图的由衷钦佩,他宣称:“没有什么能比‘回到柏拉图’运动更有助于当前的哲学研究了。”(Dewey,1930/1984:147-60)[11]这种崇敬可能令人费解,因为有很多因素将杜威和柏拉图置于哲学的对立面。在形而上学上,杜威研究活生生的生物与其有机环境之间的交易,而柏拉图则寻找超越感知和意见的形式。在认识论上,杜威将真理定义为“有效的东西”(what works)(Dewey,1958:304),而柏拉图则将真理视为允许人类区分知识与意见的形式。最后,也许是最重要的,鉴于柏拉图作为一个明显的反民主者的地位,两人在政治上冰炭不同炉,杜威对民主有着无条件的承诺,而柏拉图则认为民主为“独裁的必要性”做了准备。[12]

《公众及其问题》,1927

然而,尽管有这些差异,杜威认为柏拉图有一些极具价值的东西,可以提供给实用主义传统。杜威在柏拉图身上看到的伟大的洞察力在于后者的目标,即他在《理想国》中寻求的最著名的目标:“柏拉图的《理想国》是对贵族理想的杰出和不朽的表述……但《理想国》的内容更多;它抓住了伦理问题的核心,即个人与普遍的关系,并提出了一个解决方案。《理想国》的问题是关于人的行为的理想;答案是人的本性的这种发展,使他与精神关系的宇宙完全和谐,或者,用柏拉图式语言来说,就是国家。”(Dewey,1888/1967:240-41)在《理想国》第八卷中,柏拉图描绘了五种不同的国家(政制)和相应的五种类型的个人(灵魂),目的是证明他理想中的贵族政制和贵族的优越性。而对杜威来说,我们不能再合理地坚持柏拉图“精神关系的宇宙”(Rogers,2012:5)[13]的基本假设了——不再有一个只有少数人能够掌握的静态的、永恒的真理的概念,也无法固守人类关系的有序性,以至于个人可以被置于严格界定的阶级和狭窄的功能角色。在杜威看来,人类(尤其是科学)的进步已经逐步击溃了对任何类型的不变知识的主张,使得对知识的追求成为一项持续的、永无止境的任务,只有通过充分参与才能解决,而这种参与具有普通人类经验的那种完全短暂的品质。

作为一个实用主义者,杜威强调思想与行动之间的关系。然而,他更愿意将他的实用主义称为“工具主义”(或“实验主义”)。杜威的工具主义认为,心智或智慧是从问题解决中发展出来的,是解决问题的工具。为此,他反对“知识的旁观者”理论(spectator theory of knowledge),该理论始自柏拉图,认为我们的知识或信念是为了“反映”世界的本质和不变的特征,认识(knowing)是一个完全与它所知道的东西无关的事件。对知识的这种理解来自于对确定性的追求,以及随之而来的思想和行动之间的分裂(Dewey,1929/1984:19-20)。

换句话说,在旁观者理论家眼里,认识者被设想为一种特殊的窥视者:他的目的是反映或复制世界,而不改变它;他从一个实际的超然和无利害关系的立场来调查或思考事物。杜威认为实情并非如此。对杜威和志同道合的实用主义者来说,知识(或有根据的断言)是探究的产物,是一个解决问题的过程,通过这个过程人们从怀疑到相信。然而,除非我们进行实验,即以某种方式操纵或改变现实,否则探究就无法有效进行。由于知识是通过我们推动世界的尝试而增长的(看看结果会怎样),因此,认识者本身必须是行动者;也因此,理论和实践之间古老的二元论必须被抛弃。这一见解是“知识的实验理论”(experimental theory of knowledge)的核心(Dewey,1906),是杜威对已失去信誉的“旁观者理论”的替代。

杜威相信,我们的实验过程是零散的过程——它们逐渐进行,其结果是暂时的。为了回应柏拉图式的取向,杜威建立了他的“目的”概念,认为它只存在于不断实现的过程中,而并非与经验的危险相分离的某种永恒成就(Thayer,1981:399)。从传统取向(在超验中求知)到杜威主张的取向(在事物的相互作用中求知),杜威和柏拉图在追求知识上形成了鲜明的对比:柏拉图强调不变形式的超验领域,对它的理解是真正知识的必要条件;杜威则坚持普通人类经验的本体论和认识论价值。

在认识论上的取向不同直接影响了民主的概念。对杜威来说,“《理想国》丰富地记录了这种反对完整意义上的经验的转向对整个社会思想,特别是对民主的后果”(Hickman,2007:113)。与柏拉图不同,杜威认为没有任何东西是在经验的变化领域之外的。理论与实践的互动,思想与行动的连接,不仅是成功的日常生活和技术科学的基础,也是社会和政治生活的基础。更具体地说,杜威把民主定义为“相信人类经验有能力产生目标和方法,通过这些目标和方法,进一步的经验将在有序的丰富性中增长”(Dewey,1939/1988:229)。因此,民主不是对一种历史体制的维护;不是一种特定的政府形式;不是朝着一个固定的目标或本质的工作。相反,它是一种实验方法、生产方法、教育方法,或一种个人和社区的成长方法。杜威想让我们相信,民主的方法,就像最广泛意义上的技术科学的方法一样,涉及到“这样一种信念,即经验的过程比所取得的任何特殊结果更重要,因此,所取得的特殊结果只有在它们被用来丰富和安排正在进行的过程时才具有最终价值。由于经验的过程能够具有教育性,对民主的信仰与对经验和教育的信仰都是一体的”(Dewey,1939/1988:229)。

《民主与教育》,1916

尤其是,在现代条件下,“一个人类关系的新时代”已经出现,缘于科学和经济的变化已经使世界各国人民彻底地交织在一起,以至于所有的人都受到远程力量造成的“间接后果”(Dewey,1927/2012:134,141)的影响。“最近的发明使交通手段以及通过书籍、杂志和报纸传播思想和新闻的手段成倍增加,而且价格低廉,一个民族、种族、阶级或教派与其他民族、种族、阶级或教派分开,不受他们的愿望和信仰的影响,这在物理上已经不可能了。”(Dewey,1902/1976:84)因此,柏拉图要求个人留在自己的领域,避免不同的互动(如果他们想要实现与贵族式的精神关系宇宙的和谐),这种寻求在今天纯属徒劳,人们根本无法在快速变化的环境中保持静止。由现代进步带来的精神关系宇宙缺乏严格的秩序;摒弃了任何排他性的、永恒的真理的概念;其构成个体不可避免地以不可预见的方式影响他人,并被他人所影响。换句话说,现代的精神关系宇宙已经显示出它的民主性。

杜威和柏拉图一样,寻求个人的处置与个人所面对的精神关系宇宙的和谐。“个人只有在他们的思想和理想与他们所处时代的现实相协调时,才会重新找到自己。”(Dewey,1930/1962:70)然而由于柏拉图的精神关系宇宙所依据的假设已被现代条件所破坏,因此,可能实现这种和谐的,是民主的而非贵族的个人。

有关精神关系宇宙的论述表明,杜威在贵族制中看到了一种与民主制非常相似的渴望——即渴望“目的的统一,为社会有机体的利益奉献而履行职能”(Dewey,1888/1967:243)。两者之间的关键区别在于,贵族制对个人认识其与社区关系的重要性的能力表示深切的怀疑。此外,贵族制把治理的责任交给了精英阶层。但杜威认为,这样的想法注定失败,“因为赋予少数智慧和善良的人权力的实际后果是,他们不再保持智慧和善良”(Dewey,1888/1967:242)。在这一点上,他同意美国开国元勋们关于权力的腐败影响的观点,特别是当它与监督脱节的时候。

杜威由此展开对李普曼的批评。他认为,李普曼在把希望寄托在精英身上的时候,忘记了一件事情:如果公众真的像他所声称的那样不可避免地落后,为什么会相信他们允许实行技术官僚政治?杜威(Dewey,1927/2012:223)指出:“据称极度的无知、偏见、轻浮、嫉妒、不稳定,使公众无法参与公共事务,但那就必然使他们更不适合被动屈服于知识分子的统治。”在这种情况下,李普曼如何能够指望在不引发全面革命的情况下执行他提出的“民主问题”的解决方案?如果李普曼试图在实施想法时不造成平民的反抗,那么他的专家要么在幕后活动,要么与财阀合作,要么必须以某种方式与群众结盟,而这将给后者在桌子旁留出席位。

除此之外,杜威认为,还存在一个更大的问题:如果与群众隔绝开来,知识分子又怎能发现最好的政策?正如杜威(Dewey,1927/2012:223)所说:“……在没有代表群众的明确声音的情况下,最好的人就不是最好的,也不能保持为最好的,智者也不再是智者。”杜威通过对鞋匠和穿鞋者的类比说明了这一点。后者最清楚鞋子带来的不适,尽管他需要鞋匠的帮助才能解决这个问题(Dewey,1927/2012:224)。杜威警告说,李普曼指望对社会进行正确管理的客观性本身就会受到威胁。与其说保持客观性、与真实的公民和真实环境展开接触,不如说专家更可能导向“寡头统治”(oligarchy),只是为了少数人的利益而管理(Dewey,1927/2012:225)。开放专家与群众之间的交流渠道至关重要,杜威认为这里的关键是“改善辩论、讨论和说服的方法和条件”(Dewey,1927/2012:225)。这才是公众问题的关键之所在。

杜威坚持,在一个民主国家,政治知识只能通过公民之间的对话来实现。唯一重要的现实是公民集体构建的现实。如果像李普曼那样,接受公众被原子化并永远与公共事务相隔绝,那么就削弱了民主的可能性。杜威说得好:

当社会智慧在当地社区的交流中口口相传时,它的智力禀赋可以从智慧的流动中获得,并且是没有限制的。正是这一点、也是唯一的一点,能够使舆论成为现实。恰如爱默生(Emerson)所说,我们躺在巨大的智慧的怀抱里。[14]但这种智慧是休眠的,它的交流是破碎的、无声的和微弱的,直到它拥有当地社区作为媒介。(Dewey,1927/2012:233)

注释

[7] 此段概括中的李普曼引文见Lippmann, Walter (1922/1998). Public Opinion, 248.

[8] 李普曼并不是唯一一个呼吁加强新闻专业化意识的人,尽管他的论证最为复杂。伟大的大众新闻创新者约瑟夫·普 利策在哥伦比亚大学创建了新闻研究生院,原因与李普曼的想法类似,虽然没有明确说明。1933年美国报业公会(Newspaper Guild)的成立在很大程度上是为了帮助新闻业专业化。

[9] 李普曼在1931年写下这个要求,时为他研究俄国革命报道的12年之后,这一事实表明这个问题如何持续困扰着他。Quoted in Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2001/2021). The Elements of Journalism. Revised and Updated 4th Edition. New York: Crown, 187.

[10] 李普曼在《舆论》第二十五章中发展了这一论点。

[11] 有关杜威的著作,参见Boydston, Jo Ann (Ed.) (1967-1990). The Collected Works of John Dewey, 1882-1953. 37 vols. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press. 中译本《杜威全集》由华东师范大学出版社2010-2014年陆续推出,分为三部分:《杜威全集·早期著作(1882-1894)》(5卷),《杜威全集·中期著作(1899-1924)》(15卷),《杜威全集·晚期著作(1925-1953)》(17卷)。英文相应的则为The Early Works (EW), 1882-1898, 5 vols. (1967-72); The Middle Works (MW), 1899-1924, 15 vols. (1976-83); The Later Works (LW), 1925-1953, 17 vols. (1981-90). 本文的大部分杜威引语均采自《杜威全集》英文版,故依英语世界惯例标记为EW/MW/LW。

[12] 《理想国》第八卷562c。中译:“不顾一切过分追求自由的结果,破坏了民主社会的基础,导致了极权政治的需要。”见柏拉图:《理想国》,郭斌和、张竹明译,商务印书馆,1986年,第八卷。英译本参:Plato: The Collected Dialogues. Hamilton, Edith & Cairns, Huntington (Eds.) Cooper, Lane (Trans.) Princeton, NJ: Princeton University Press, 1961.

[13] “精神关系的宇宙”这个短语的确切含义杜威未加详细说明, 尽管他确实把它与柏拉图式的“政制”联系起来。考虑到杜威思想的黑格尔特质,“精神关系”可以理解为那些为了合理确定的个人和社区利益的目的而自觉开展的人类关系,而不是仅仅为自然生存服务的关系。杜威相信,个人有能力将自身与他们的利益分开,以评估这些利益在他们的生活以及与他们共享政治社会、必然对之加以依赖的那些人的生活的繁荣中所起的作用。参见Rogers, Melvin L. (2012). “Introduction: Revisiting The Public and Its Problems.” The Public and its Problems, 5. 关于杜威与黑格尔的关系,参见Jackson, Jeff (2018). Equality Beyond Debate: John Dewey’s Pragmatic Idea of Democracy. Cambridge, UK: Cambridge University Press, Chapter 2, The Hegelian Development of Deweyan Democracy.

[14] 杜威想到了拉尔夫·瓦尔多·爱默生(Ralph Waldo Emerson)的随笔《自力更生》中的以下段落:“我们躺在巨大的智慧的怀抱里,它使我们成为它的真理的接受者和它的活动的器官。当我们辨别正义时,当我们辨别真理时,我们自己什么也不做,只是允许自己通过它的光束。”See Emerson, Ralph Waldo (1841/1983). “Self-Reliance.” In Emerson: Essay and Lectures. New York: Library of America, 269.

(未完待续,原载《新闻记者》2023年第3期)

▶ 更多阅读推荐

胡泳 | 李普曼与我们的世纪——重思公共性与民主(上)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号