2021年,每天下午三四点,只要天气好,胡泳就会推着母亲下楼,父亲拄着拐在一旁随行。院子里都是聊天散步锻炼的老人,互相寒暄,时间很慢。

这种场景,在他以往的生活中是不会出现的。

1996年,北京中关村零公里,白颐路南端的街角处,竖起了一块巨大的广告牌:“中国人离信息高速公路有多远?”这个标志性的场景,开启了中国接入互联网的时代。也是这一年,媒体人胡泳翻译了尼葛洛庞帝的《数字化生存》,这本著作给当时国人带来的激荡,掀起了后来二十几年的互联网浪潮。

作为国内最早从事互联网和新媒体研究的人士之一,胡泳的工作生活也由此搭上了日新月异的高速列车。他亲历着数字化最前沿,也见证了互联网造富的一个个神话。同时,作为北京大学新闻与传播学院教授,他又从学术角度,保持冷静的旁观与思考。

二十余年过去,大多数人都乐观地觉得,所有人都会搭上这趟高速列车,或早或晚。疫情进一步加速了数字化进程,但胡泳意识到,有人可能根本上不了车,会被永远甩下。

数字难民

前段时间,胡泳年迈的父母不得不去银行现场办理业务。普通人可轻松完成的数字服务,对于两位老人几乎是不可能的任务。93岁的父亲,“在那个所谓的智能终端面前,拄着拐杖,颤巍巍地站在那里,由工作人员指挥着,连续眨了三次昏花的老眼,终端也无法识别”。而对于80多岁坐着轮椅的母亲,人脸识别过程更是一场灾难。由于采集图像的机器距离地面有一定高度,必须把老人从轮椅上扶起来,半搀半抱地对准摄像头。“等这一通折腾完,她已经气喘吁吁。”

胡泳本能地感到愤怒。数字化好像成了一个社会的默认项,而像他父母这样的老年人群,成为直接被略过的选项。他提出,要警惕“数字难民”,一个数字化社会的有害副产品。

数字移民的胡泳自己,和当下被称为数字原住民的年轻人,是不是就不会成为“数字难民”呢?“你可能是错的。”胡泳举例,2021年夏郑州洪水,那些最依赖于网络的人,在数字基础设施断电瘫痪之后,成了最被动的人。平时建立的自认为牢不可破的生活方式,忽然之间就没有了,他们对生活的适应能力还不如那些原初的“数字难民”。某种意义上来讲,在数字基础设施渗透生活,成为天经地义之后,每个人都可能变成数字难民。

“以前我们用技术突破这个社会很多的板结,单兵突破,技术起到了很好的撬动作用。我们用技术完成了很多事情,也越发夸大技术,觉得技术无所不能,出现了问题,本能的思考惯性是,怎么用技术来解决它。”

但是,如何能够用技术解决技术造成的问题?

尤其当整个人类社会都平移到数字化空间以后,数字社会的基本问题纷纷浮现。被资本和技术所裹挟的人们,可能要慢慢才能意识到,“技术并不能够解决一切,这时候就会关注更重要的东西,比如关于人的问题”。

作为学者,讨论这些问题,是胡泳的义务。

造富与共富

如今大火的“元宇宙”,在胡泳看来不过是一种对现实的反弹。甚至可以说,就是人们对现实的一种逃避,企图用一个更新的概念承载幻梦。梦中“把大家带回到90年代中期的互联网,人人都有梦想,有精气神儿”。

胡泳依然记得1995年第一次上网的场景,在一个BBS上,不认识的天南海北的网友自由发表意见,交流观点——“太震撼了。”

从此,他成为互联网的鼓吹者。他从传媒和学术角度出发,做思想层面的事情,与此同时,一批早期创业者则付诸实践,以一个个网站为入口,建立起第一代的互联网企业。胡泳熟悉这帮人,他知道,他们大多数“还真不是为了赚钱”。

他们是同一代人。六七十年代出生,八十年代受教育,意气风发的年纪遇上打开的国门,人人都有一种强烈的迎头赶上、让中国繁荣富强的情怀。“那一代创业者就是想,互联网这么好的东西,要让中国人用上,还要帮助国力提升,社会进步。”无论成败,胡泳眼中的这一代企业家,的确充满了使命感。

其中成功的那部分人,通过上市或者出售公司变现,成为富豪。这个领域成片造就年轻的富豪,他们公司治理结构清楚,在纳斯达克上市经得起审视,也为社会创造了巨大的价值,“因此人们当时普遍认同,这是一批没有原罪的阳光富豪”。

大型科技公司一向以为自己是商业中的另类,生来就有所不同。它们的信条是:无论我们做什么,都可以使世界变得更美好。这让人想起通用汽车公司CEO查尔斯·威尔逊那句著名的话:“对通用汽车有利的事情就对美国有利。”只不过大型科技公司把美国替换成了世界。然而,经历数年的丑闻,互联网的乱象就连科技公司自己也看不下去了。

胡泳手头正在写的一本书,希望梳理一个问题:互联网是怎么从一个理想,一个人人期待的东西,变成今天人人失望,甚至人人喊打的模样呢?(此书2023年4月由山西人民出版社出版,题为《全球开放互联网的歧途》)

公平和效率,是经济生活的基本矛盾。这也是一个企业家的生涯中始终要处理的矛盾。“企业如果不高度讲究效率,就难以生存,更别说发展了。所以企业家天生都是讲究效率的人。企业发明各种各样的技术,各种各样的管理方法,本质都是为了提高效率,在单位时间内有更多的产出,创造更多工作的价值。”

但问题在于,效率不能是最终目的,背后一定还有一个目的,而效率只是一个手段。效率的极限在哪里?

有没有可能出现一种情况,只有少数人在一个地方通过高效的工作获得很好的回报,同时,有相当多的人被效率列车给甩掉?然而,被企业不断追求高效的行为给甩掉的人,最后还是要在这个社会里生存。

有些企业会搞末位淘汰,那么,末位淘汰掉的人怎么办?这些人会去哪里,他们会干什么?如果考虑到自动化和机器人,效率的提高更是工作的大杀器。

被甩在后面的人同跑在前面的人,中间那道巨大的鸿沟,需要有人架设桥梁,否则社会将朝着更大的不平等方向发展。

“这正是共同富裕的愿景所要面对解决的问题之一。”

深潜在2021

过去的两年,胡泳的个人状态,可以用“深潜”两个字来形容。

他减少了很多活动,一开始是由于疫情被动拒绝了很多邀请,后来更多是主动地有意为之。外部环境不确定性日益加大,他觉得,“如果永远以追逐热点的方式来生活、思考,跟这个时代永远保持一致,那大概不会是一个合格的研究者”。“要保持一些不合时宜。”

客观角度上看,生活的调整也是因为他要照料年迈的父母。

以前国内国外到处飞,不断地向外开拓,总觉得父母永远能在家里守候;而如今,父母到了离不开自己的阶段,胡泳也在直面人生暮年的过程中,有了很多以前不会经历的体验。比如下午三四点暖阳下的院子,老人们的心思,以及家的过去,父辈曾经经历的生活。

胡泳越来越意识到,向内其实也是一种自我开拓。以家人为镜子,是认识自己最好的方式。这个过程当中也有痛苦——“以往你因为在外界的成就,可能很自得甚至有点自恋,但是你发现那些自恋的东西,其实对家人并不重要。”反思过去对太太和孩子的陪伴与交流不够多,他们认为重要的东西,自己并没有真的给予。“另外呢,如果你不能够满足家人的需求,那你就应该老实告诉对方做不到,不能开空头支票。”

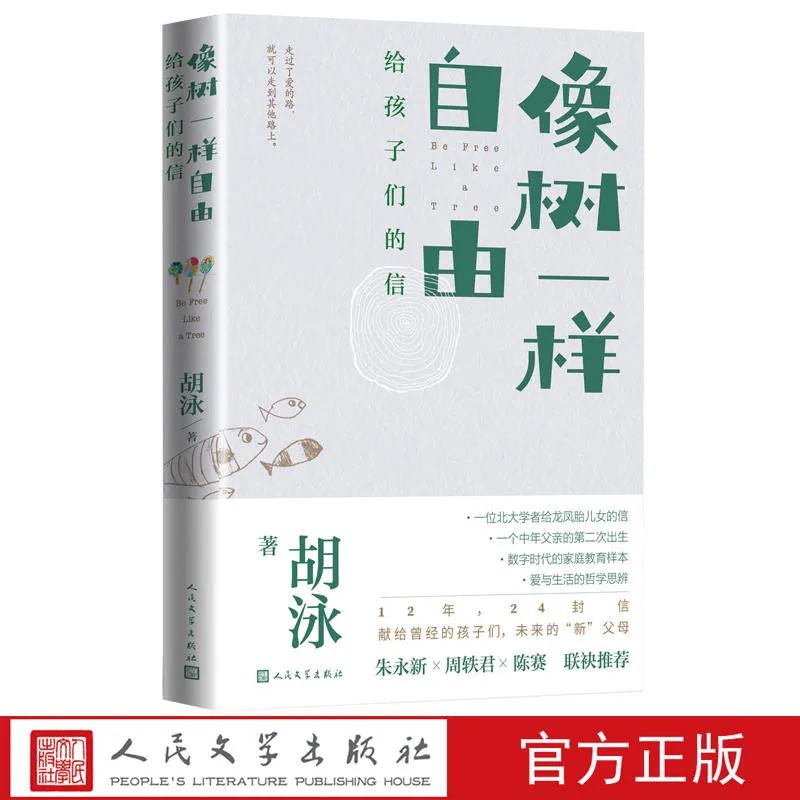

他开始以写信的方式跟孩子们交流。尽管自己现在想的东西,很多情况下孩子们还不能够完全体会,但他也并不指望他们马上就懂,而是希望未来,“这些信会变成他们可以经常翻的东西”。(胡泳给孩子们的家书于2022年8月结集为《像树一样自由》,由人民文学出版社出版。)

做这些事情的时候,胡泳的心情是宁静而愉悦的。“人只有打开心灵,而不只是打开大脑,才能把人性当中一些最普遍的事情想清楚。我以前太注重智力活动,而忽略了心理活动——靠智力能想到的东西,有的时候还没有靠心理想到的那么直接,穿透本质。”

慢下来的时间里,他三分之一都花在读书上。重读了很多很难的书,大部分是穿越时空的,因为它们的作者都已经故去。“读书这件事有着很大的生产力。”因为当他跟着书跨越了时间、地域和专业界限时,会和无数人的思考发生奇妙的化学反应,“很多原来模糊的想法,都像结晶一样凝聚起来”。

比如这么多年,胡泳一直秉持,技术是多变的,但是人性是不变的。“现在这个想法也在调整。由于技术已经相当于人的皮肤一样的存在,人性大概在某些地方已经变了。”

追光

Q:你要追的那一束光是什么?

A:回顾1995年刚接触网络,我就全身心地投入它在中国的普及,真的是希望更多人用上互联网。我觉得互联网能够培养具有自主性的人,实现一种高度的自治,从而让我们这个社会的基质有所改观,让社会能够更良性健康地发展。

这么多年我一直在做的,如今依然在追逐的,归根结底还是这件事情——通过解放人,来打造人的自主性;通过提高每一个个体的自主性,来重塑这个社会的基质。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号