前文链接:朱政德 胡泳|微信平台何以建构数字童工的例外状态?(上)

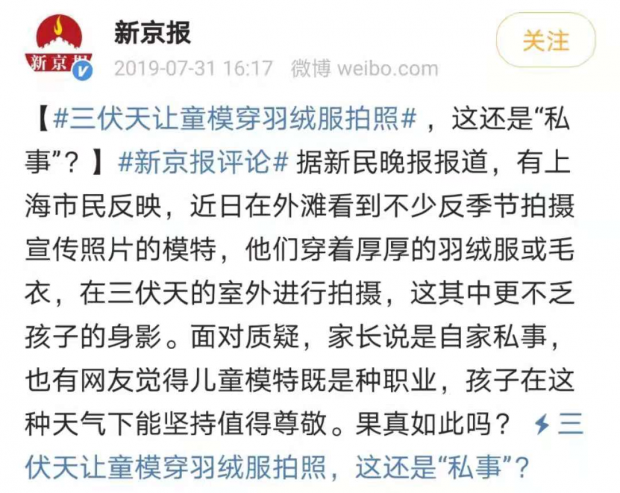

四、研究发现

在“童漂”进入弹性雇佣关系的过程中,微信时刻发挥着人资平台的作用。“童漂”家长对织里电商了解不多,普遍借助微信的中介逻辑通过群聊、私聊触及地下掮客,线上议定工资与拍摄日程。地下掮客同样借助微信的中介逻辑,将旗下“童漂”的模卡(体貌数据牌)发付多个电商拣选,待价而沽,从出价较高的电商处获得自身劳务费和用来支付“童漂”工资的准备金。这笔准备金往往被掮客私自抽成,然后才会通过微信即时转账工具,以按件计酬的方式发给“童漂”。显然,“童漂”被微信的中介逻辑从原生环境脱域、再嵌入线上多边市场,由此变为数字童工。但与常规数字劳工不同,“童漂”作为未成年人缺失“自由体”的完整民事行为能力,对资本有更强依附性,他们即便被强制命令/蓄意诱导从事单一的生产性劳动,也极难主动终止雇佣关系,甚至连工资亦难自由处分。因此,作为数字童工的“童漂”比普通数字劳工背负更重的剥削,但其例外状态反而更难被人觉知。造就上述局面的隐蔽推手,正是微信用于混淆、解构各种边界的中介逻辑。

(一)例外状态成因一:中介逻辑用可见性混淆地点边界

儿童、童工长期被视为存在于家庭、市场两类异质地点的对立双方,这种认识之所以形成,是因为现代城市区划造成生活、生产区边界严明,儿童须克服不同区划间的距离才能改变身份、变成童工。该过程是儿童从住宅区消失的过程,也是家庭将监护权卖给市场的过程。然而,上述情形在现代晚期因微信这种移动社交平台的普及而质变。在织里,多数“童漂”仅随母亲租住并被后者送入地下掮客机构劳动,但这些母亲表示自己极少受其他留在故乡的家长阻拦,因为他们对“家庭”的理解几乎都是“家长监控范围”:家长能随时获悉子女状态并对其施加影响的范围。该范围曾长期与故乡住宅的地点边界重合,且受后者钳制——儿童跨出地点边界就难被家长监控,也就脱离了家长意识里的“家庭”。但微信用中介逻辑压缩了故乡住宅与异地劳动场所的时空距离,将“童漂”、“童漂”母亲、地下掮客和远在故乡的其他家长放进一个实时在线、彼此并置、共同在场的扁平网络:以即时通讯窗口、微信好友列表、微信群成员列表等可视化界面,空前提高多元主体间脱域缔结的复杂社会关系的可见性(visibility)。福柯(Foucault)认为,可见性是罗网也是实验室,它使监控者既能感到自己设计了有效监控的纽带,也能感到自己的命运和监控对象系在一起[32]。微信中介逻辑制造的可见性延伸了家长的视线,产生与“童漂”虚拟陪伴、分享共同情感体验的连通感(connectedness)。家长和“童漂”、掮客“就算没有信息交换,仅意识到他们都在即时通讯工具里在线就能传递连通感”[33],这非常符合国际劳工组织的预判——“人们理解童工定义的挑战就是,当定义包括公众及其子女经常参与的活动时,公众就不会注意到童工问题。”[12]17可见性使家长意识里作为监控范围的家庭边界溢出故乡住宅,流动、再嵌入各处掮客机构,由此,曾经外在于家庭的市场被微信纳入家长监控范围,与家的边界彼此混淆。留在故乡的家长能用微信与“童漂”即时互动,且独自带领“童漂”的母亲与众多掮客互留微信、频繁商谈,所以“童漂”即便背井离乡,也很难被家长认为是遁入了鞭长莫及的家外死角。多数留在故乡的家长感觉能借微信之助,在掮客对“童漂”不利时马上叫停、另寻合作对象,和“在家”对子女行使监护权并无两样。那么,现实是否与其感觉一致?

童模的经纪人一般都由其父母担当,有时候父母甚至会放弃自己的工作,陪着孩子在镇上租房住下来

图片来源:澎湃新闻

诚然,微信用中介逻辑在家长面前提高了“童漂”与地下掮客的可见性,但家长的可见范围与地下掮客终不对等:地下掮客占据童装电商与“童漂”间的结构洞,且掮客们借微信群结成暗通款曲的行业共同体(这与“童漂”间因互相竞争而彼此疏远不同),他们的微信列表普遍有数百“童漂”任其挑选,若发现有人“不乖”或其母要求过多,就会联合其他掮客执行封杀。所以,掮客共同体才是占据全景敞视监狱中心的规训者,他们对“童漂”的权力远比家长想象得要大——“童漂”由于供过于求,且彼此间的竞争多于联合,唯有被掮客单向凝视并选择迁就,多数人没有议价权。星梦园摄影师S透露:

其实真正合格的童模,来来去去也就那么几十个。(S)

因此,微信中介逻辑提供的可见性仅使家长产生了对“童漂”、掮客的虚假监控感,它让家长误认自己能货比三家、替“童漂”挑选掮客而不是被后者挑选。但事实上,“童漂”已被市场悄然夺离了家庭庇护,家长即便对“童漂”、掮客实时可见,也极难将监护权随视线真正延长至“童漂”身边,遑论与资本意志抗衡。但家长们仍以为子女在实时可见的范围内“不会出什么大乱子”。

拍摄状态实时可见使得家长易于将童模面临的剥削压榨理解为“正常工作需求”

值得强调,微信作为以巩固强连接见长的社交平台,它用中介逻辑制造的可见性是私密圈子内的可见性,即:“童漂”、掮客、“童漂”家长在微信搭建的私密圈子内彼此可见,但他们的圈子相对封闭,对圈外世界可见度低——这巩固了“童漂”交易市场的地下状态,使政法工作者难以干预。作者发现,仅在私密圈子内存在的可见性干扰了政法工作者对“童漂”适用何种法律的判断。如,当地多位著名律师联合反对政府整顿童装电商,声称“童漂”在家长允许后与掮客、电商的来往属于家庭内务,政府无权干预:儿童承接广告表演等,系民事行为,民事行为只要双方达成合意,在不违反法律法规的前提下,即合法有效,该条规定“对未进行资格认证的童模及相关缔约企业进行处罚”,违背《民法总则》的立法精神。(摘自律师事务所J呈文:《关于<织里镇童模产业配套政策指引(意见征求稿)>修改意见》)

显然,“微信雇佣”这种仅对私密圈子存在可见性的经济行为,被律师们认为发生在私人领域,故应被《民法总则》这一私法保护。但当地官员认为儿童福利是公共事业,不适用私法,而适用介乎公、私法之间,作为社会法的《劳动法》与《禁止使用童工规定》——不同于《民法总则》相对的“宽容”,《劳动法》、《禁止使用童工规定》严禁任何非特种工艺单位招用未满16周岁的未成年人。至本文撰成,上述争议仍无定论,足见微信中介逻辑对“家庭”、“市场”边界的混淆将“童漂”推向法制混沌区。事实上,“妞妞案”曝光前,当地官员长期对掮客、电商用微信雇佣“童漂”的行为执行绥靖政策,几乎与律师们一样,选择对这种处于混沌区的新业态无为而治,默许例外状态存续。

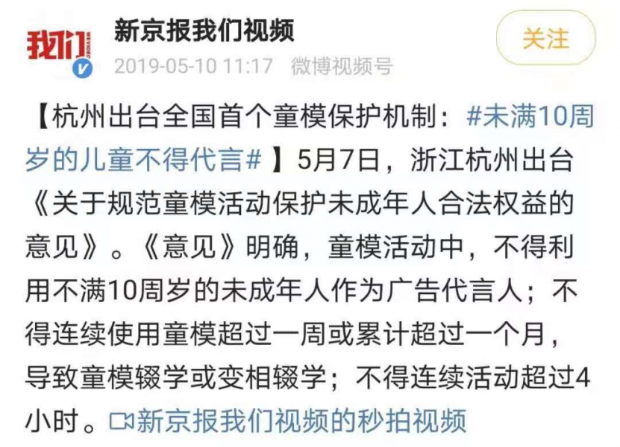

“妞妞案”后,杭州出台了关于童模保护的相关意见。该《意见》并未对童模经济活动采取整体性的禁令,而是严格限定了童模“广告代言”的年龄范围

同时,“对内不对外”的可见性与微信这款移动应用程序的流动性联合,时刻拱卫着“童漂”交易市场的例外状态——该地下市场不依赖实体场所,以液态方式聚散自如、随机应变,游牧式抵抗外界干预。“童漂”被掮客用微信召之即来、挥之即去,拍完就返回原籍等下一季消息,每拍一季就换一次租住地,他们的流动性使政府对“童漂”难觅其踪,保护遂无从着手。“妞妞案”发生后,织里政府曾对境内童模逐一摸排、家访,但发现本地童模仅有一百余人,另有上千“童漂”都处于游牧状态,完全不在政府可见范围内。

(二)例外状态成因二:中介逻辑用内控点混淆劳资边界

“童漂”的父亲多属于收入中等、定居3-4线城市的工薪阶层,母亲多是家庭主妇。他们对工资的理解极具时间性:以月为周期,职工唯有历经全周期劳动,才能在月末固定的时间节点获取定额银行转账。他们看到子女被“微信雇佣”后产生强烈的认知不协调——微信即时转账功能用中介逻辑将劳动变现为货币的周期直接压缩到秒,肉眼可见地使付出与回报即时挂钩,使以往用整月才能积累的货币被子女唾手可得。与工薪阶层固定(且增长困难)的工资相比,“童漂”所获微信转账不取决于岗位等级,而取决于自身效率:拍完一件童装就有50-300元到账,当日拍完百件以上就能日薪过万,远超父母月薪,这使父母近乎上瘾地催促“童漂”努力工作,“童漂”在父母诱导下甚至自愿过劳,如一位日薪维持在9000元以上的山东“童漂”H所言:

我和爸爸视频的时候说:你辞职让我养妈妈吧(笑),我比你强。(H)

这些现象佐证微信即时转账不仅用中介逻辑压缩了“付出-回报”的时间距离,也在“童漂”与家长的意识里植入若特(Rotter)定义的内控点(internal locus of control):主体认为自身行动收获的强化(reinforcement)取决于内在能力而非外在机遇。受内控点调节的主体拥有掌握命运、自我实现的快感,会不断重复某种已获强化的行为[34]。对“童漂”家长而言,长期处于工薪阶层(或处于男权宰制下的家务工人阵营)使他们的工资受制于规则、权威等外部异己,形成工资被外控点(external locus of control)调节的心理,并为此长期处于压抑、焦虑之下。微信即时转账使他们从子女身上寻获替代性满足,产生控制点由外入内的快感:每一件童装促成的转账都是一次正面心理强化,以秒为单位的高频率强化使他们沉浸于子女的“超能力”无法自拔。如一位河北“童漂”母亲W1说:感觉是陪女儿赌,想赚够钱赶紧走,让她好好学习长大出国。但我不甘心啊!她一天的钱比我一个月都多,不用为一点工资巴结主任。摄影的求她拍,往微信里打的钱蹭蹭涨,我从没这么扬眉吐气。她比我活得像个人。(W1)

内控点使“童漂”及家长普遍否认“童漂”属于童工,如一位辽宁“童漂”母亲L1所言:

他咋是童工?童工都是家里揭不开锅才去卖,卖也不一定挣钱。你见过童工挣这么多、这么靓仔吗?我们都有工作,让他到这儿就是变能耐、不啃老。群里说有小孩一年挣几百万,去美国遛遛,童工能这么自由?这儿比他爹单位公平多了!没啥乌七八糟的人情,付出就有回报。(L1)

L1的观点在家长中间不乏其类。微信即时支付功能建构的内控点使家长认定“童漂”必定高薪,而不是他们意识里“卖也不一定挣钱”的童工。然而,不是所有“童漂”都能与年薪百万的个别“名模”比肩。在织里,绝大多数“童漂”时常因为生长发育而失去最受追捧的矮瘦体型,长达一个季度无人问津。家长们为迎合掮客对体型的要求,令“童漂”节食或剧烈运动。容貌优于竞争对手的“童漂”或有望收回房租与“形体培训班”学费等前期投资,但也会随生长发育过气,最重要的是,“童漂”们仅是临时迁居织里,家长抱持“赚完就走”的心态忽略“童漂”学业,对其未来职业缺乏规划,不惜为了眼前“致富梦”牺牲子女长远利益。微信即时支付功能用中介逻辑将“付出-回报”的时间距离压缩到极致,用“日进斗金”的神话使家长不再相信投资回报周期长、资本转化速率慢的教育事业值得,如一位江苏“童漂”母亲W2对女儿说:

看,坐在那里修图的大哥哥是研究生呐,他还没你这个小美眉穿洛丽塔扭一扭、笑一笑挣得多。我们以后当超模走维密,好不好呀?(W2)

于是,“童漂”背负着培训与异地生活成本带来的经济压力,在形体训练、交际应酬、强制节食引发的亚健康状态下轻视文化知识、放弃休闲娱乐与完整的家庭生活,受缚于平台资本与产业资本联袂打造的生命政治,却依然乐观认为自己能掌控命运,“做自己总裁”。微信制造的内控点混淆了劳资界线,使少数“名模”经济独立的神话似乎触手可及;微信余额分秒必争地刷新,“童漂”与家长感觉梦想离自己越来越近,致富似乎不用等到十年寒窗结束——它正在微信里呼之欲出。但鲜有人反思:“童漂”带火了爆款,爆款的利润又有几成属于他们?“童漂”牺牲自由全面发展换回的工资,不过电商交易额的九牛一毛,甚至无力企及地下掮客通过私自抽成、赚取差价获得的利润。他们为电商、掮客输送了巨额剩余价值,日复一日躬行异化劳动,却和家长一样否认自己是童工,甚至在“妞妞案”倒逼当地政府出台《行业指引》后深表不满。

童模工作8小时甚至超8小时的情况并不鲜见。图为拍摄完成后疲惫倒地的童模

图片来源:澎湃新闻

(三)例外状态成因三:中介逻辑建构新场域、解构旧文化边界

如果地点边界、劳资边界的混淆本质上缘于微信用中介逻辑压缩了空间、时间距离,那么文化边界的解构则是社会距离被压缩后——新生场域的产物。

离开原籍前,负责抚育“童漂”的家长(母亲为主)普遍对织里知之甚少,像其他工薪阶层的中国式家长一样:按主流价值观劝子女遵纪守法、好好学习。他们依循常识,以18岁为界,认为子女在18岁前是儿童,以学业(课堂教育和课外补习班)为重,但可以参加文艺培训。家长对文艺培训的理解近似儿童工作,仅将其视为身心陶冶方式,未与家庭经济行为挂钩。然而,上述认知在家长借微信加入由织里掮客、其他“童漂”家长组成的虚拟社区(微信群、朋友圈为主)后逐渐被颠覆。例如,一位受“妞妞案”震撼、选择与掮客解约返乡的江苏“童漂”母亲Z告诉作者:

去年在朋友圈看到个童模摄影推送,扫码进群加了很多家长、摄影师、培训老师,大家在群里都给孩子抢上镜机会,朋友圈里每天刷屏的都是妈妈们晒娃美照,晒娃挣钱给她们买BURBERRY、CHANEL什么的,她爸都没给我买过,谁不动心?有的女孩也不好看啊,她们能做,我女儿差哪了?想着想着,就不顾了,原打算就带娃玩玩,结果不知怎的,越待越不想走。我真傻。(Z)

Z的经历在以母亲为主的“童漂”家长中极具代表性:她们原本散落在社会距离与空间距离一样远的异质群体中,藉由微信中介逻辑提供的弱连接(weak ties)被脱域、再嵌入织里掮客搭建的虚拟社区,随后围绕共同话题(主要是招募令、“童漂”致富经、感恩教育、奢侈品消费)发生不断深入的互动,彼此的社会距离逐步压缩,使弱连接变成强连接。久而久之,母亲们被群聊、朋友圈里持续刷屏的欲望景观召唤,纷纷围绕“抢上镜机会”这样一个共同目标,以子女“颜值”为资本,将各自位置间的关系网络建构成竞争激烈的场域(field)。该场域依托微信善于巩固强连接的媒介可供性,不断加牢自身边界,成为与主流社会相区隔的亚社会——也成为脱嵌主流价值观的异托邦。值得强调,母亲们在虚拟社区召唤下携“童漂”迁居织里后,虚拟社区与现实社区(“童漂”聚集租住的街区)就此耦合,使虚拟社区的价值观在现实中被强化为“自证预言”。

翁认为,“若当代生活制度越来越多地与新自由主义逻辑互动,那么道德主体就在特殊因素群中形成,不与人类普遍信念挂钩。”[24]23在织里,翁所谓“特殊因素群”正是虚拟社区和现实社区共同建构的场域,它借微信的中介逻辑将柯林斯(Collins)定义的互动仪式(interaction ritual)四要素(共在地、对外屏障、共同关注点、节奏性反馈强化的共同情绪)集于一身[35],又借微信的即时通讯功能使互动仪式实时发生、永远在线,其产物是“织里特色道德标准”——解构儿童/成人、儿童工作/童工间的文化边界,将“童漂”像成人模特那样工作并赡养父母的行为正当化。柯林斯指出,互动仪式在建构道德标准之余也让仪式参与者“对违背道德的行为产生义愤”(righteous anger for violations),这就不难理解为何许多母亲在“童漂”精力不济、体力不支的时候不是埋怨掮客、反思自己,而是一味地责备孩子“懒、不孝、啃老、不体谅家长”。这种指责受害者的偏好,非常符合新自由主义技术强调个体就应该自行担负一切责任的理念[36]4。如一位山东“童漂”母亲X所言:

她(姿势)太硬了,拍出来不自然。师傅说让我陪她好好练,尽快赶上别人。我就让她看朋友圈里别的孩子定妆照,学学他们怎么摆。唉……人家怎么都拍得那么俊?人家家长多省心!我妞儿忒不中用,就知道在家刺挠我。(X)

不过,正像“义愤”之“义”(righteous)有“主动迎合道德标准”和“为了获得支持违心拥护道德标准”两层矛盾含义,“童漂”的母亲既有在实时参加互动仪式后被“织里特色道德标准”彻底涵化的人,也有因为担心被掮客“封杀”、被场域内其他竞争对手赶超而违心拥护该标准的人。但无论她们是哪种人,都将子女推向例外状态。

若无外部力量干预,虚拟、现实社区共建场域内的互动仪式极难结束——它凭借微信的中介逻辑,随时随地向封闭场域内的行动者施加正反馈,令他们沉浸在集体欢腾(collective effervescence)中群体极化、利令智昏。“妞妞案”首次引发政府、媒体强势介入织里的“童漂”场域后,场域内的互动仪式也被迫终止,部分“童漂”母亲遂有了反思的机会,最终像前文提及的Z那样追悔莫及。如一位江西“童漂”母亲L2所言:

之前每天带儿子赶场拍照,活太多饭都顾不上,哪有心情想别的?群里的人明里暗里比谁家孩子接活多,我是被带了节奏。现在觉得当时想法好怪,我也没娱乐圈资源,凭什么觉着儿子就能当大模特呢?但当时就是这么想的,因为别人也这样,都迷了。儿子那么小,我对不住他。现在所有群都退了。(L2)

然而,回归日常生活的家长终究有限。童装电商是当地乃至浙江重要的经济支柱,这使政府对“童漂”的调控政策在落地过程中颇受梗阻,或被基层消极执行;而媒体和网民在“妞妞案”告一段落后也逐渐淡忘了这座童装重镇。事实上,“童漂”场域随着舆情风潮消退迅速完成自我修复,被它解构的文化边界仍未重建,“织里特色道德标准”仍然鲜活。许多复归原籍的“童漂”母亲往往因为不甘心而卷土重来,这使例外状态随时可能复活。

五、结论与讨论

现代社会基于差异逻辑建构的童工概念由地点、经济、文化三指标组成,通常认为在家庭外的市场内受剥削、收入低、被迫从事不体面劳动且身处童年的劳动者属于童工。三指标曾为辨识、抵制童工提供了有效参照,但在新自由主义技术崛起后倍受冲击——微信平台正是此类技术的典型。具体到本文调查的织里镇,微信平台既充当了“童漂”进入地下多边市场必备的生产工具,又用中介逻辑侵蚀三指标依系的差异逻辑;不仅把“童漂”变成数字童工,还令其陷入道德、法制皆难救济的新自由主义式例外状态,沦为被资本径直剥削的裸牲。

本文发现,微信平台用中介逻辑建构例外状态的策略是三种距离压缩机制:首先压缩家庭与市场的空间距离,混淆二者边界,误导“童漂”家长和政法工作者认为“童漂”并未脱离家庭监护,这使“童漂”走向道德、法制的双盲区;其次压缩劳动与获酬的时间距离,混淆劳资边界,诱导“童漂”和家长坚信“童漂”是闲适、体面、高收入、来去自由、从未陷入剥削关系的“自我总裁”;此外又压缩各地“童漂”家长间原本疏远的社会距离,把他们隐蔽地茧缚在一种耦合了虚拟、现实社区的新型场域,使之通过互动仪式认同“赚钱补贴父母无关年龄”的畸形价值观,这一价值观解构了儿童/成人、儿童工作/童工的边界,甚至引发织里“民风”脱嵌主流社会,导致例外状态常态化。上述三种距离压缩机制架空了童工概念三指标,让似乎不容于“互联网+”业态的童工实现数字化复归,成为数字劳工里最隐蔽、脆弱的新成员——数字童工。

诚然,微信平台对“童漂”向数字童工的蜕演负有重大责任,但它本身绝非新自由主义式例外状态的全部成因。如翁所言:新自由主义与其被归结为某个标准化通用机器,不如说是和具体环境互动的迁徙型治理技术[36]5。所以,我们除了要对微信平台施以技术批判,还应反思它嵌入的社会环境。在织里,童装电商的繁荣受惠于当地奉行的浙北模式,该模式力图用“互联网+”和去规制化政策分别赶超温州的低技术供销模式、苏南的强政府干预模式,要求地方政府做民营企业的“三替公司”、对乡镇企业的创业创新无为而治、巩固职业经理人的社会基础[37]。浙北模式指导下的织里高效完成了技术与资本的互化,但它的问题是:过于乐观地处理新技术、新业态与道德、法制滞后性之间的矛盾,对这些复杂矛盾报以不相称的从简政策。上述社会环境推动微信平台的中介逻辑异常顺利、彻底地与资本逻辑接合,使距离压缩机制建构的多边关系网被充分私有化,最终发展为掩护资本绕开社会规制、开展弹性积累的地下市场,把榨取“童漂”剩余价值的尺度推向极致。倘或脱离浙北模式为新自由主义预留的诸多捷径,微信平台能以如此速度、尺度建构数字童工的例外状态是极难想象的。

不过,就此认定数字童工的例外状态仅限织里或浙北亦非可取。中国正迈向平台化,各种平台与公共基础设施的边界愈发交织,化作日常生活一部分[38]。该趋势令中介逻辑的作用范围持续扩大,对距离的压缩也空前加剧。当前,基于差异逻辑的童工概念已因“距离之死”衰微,若不及时限制资本对平台中介逻辑的侵占,就有可能让浙北模式的问题泛化,使数字童工漫衍全国。邵培仁指出:“距离一方面被作为影响传播效果的障碍,另一方面又被作为可加以调节的空间资源”[39],如果视距离为障碍并予以消灭是资本天性,那么视距离为有待调节的资源则为限制资本、增益平台公共性、解放数字童工创造可能。因此,作者在调查结束后提请织里政府将公共服务平台“智慧织里”作为“童漂”、资本之间唯一的距离调节者,把微信荫庇的非正式雇佣制度化,接受国家、社会权力的共同治理。同时,作者围绕四方面为织里政府撰写了政策大纲:

1. 童模认证制。未成年人为企业进行广告表演、代言,应与合法经纪公司签订劳动合同,经纪公司将劳动合同影印版上传至“智慧织里”待工商局审批。通过审批的未成年人被认证为童模,属《禁止使用童工规定》第十三条许可的专业文艺工作者,由经纪公司在“智慧织里”为其建档,录入每日劳动时长、工资数额和体检结果。“智慧织里”人脸识别系统按季扫描本地企业所有广告,若证实企业雇佣无证“童漂”,按雇佣童工处理。

2. 工作条件检查制。任何单位、个人招用童模进行广告表演,须在活动前五日内登录“智慧织里”向工商局提交申请材料,详述场地环境与活动形式,附以保证广告表演期间童模生理、心理健康的承诺书,通过审批方可联络经纪公司接洽童模。

3. 财产保护制。童模工资由政府所设基金会代管并依法纳税。童模工资明细须录入“智慧织里”供镇人大和司法机关监督。童模监护人每月定期从基金会领取童模工资,每半年向基金会详述童模工资使用情况,瞒、漏、伪报达三次,吊销童模认证。

4. 监护人管理制。童模一经认证,其生活与学习质量将被公安、妇联组建的委员会定期检查。童模监护人滥用监护权将被委员会约谈,视情节轻重处以劝诫、警示或吊销子女的童模认证。违法犯罪者须移交司法机关处理。

上述大纲的施行细则已在2019年末完成意见征求工作,立足“智慧织里”的技术解决方案有望在2021年臻于成熟。然而,此时宣布“数字童工的终结”为时尚早,因为浙北模式在很大程度上仍被商界、政界、学界、媒体视作范本加以宣扬,其内在风险始终未能得到足够讨论和防范,这使平台(不止微信)嵌入的社会环境依然潜藏新自由主义暗流。因此,中介逻辑能否长效拱卫平台公共性不甚明朗。未来研究应着重探索:浙北模式能否、如何实现科技向善?公共平台能否在“童漂”与资本之间忠贞如一地担任距离调节者、是否会让权力合谋于资本与技术、是否会让走出法制盲区的数字童工被新例外状态所俘?

参考文献

[32]Foucault M, (Trans.)Sheridan A. Discipline and punish: The birth of the prison[M]. New York: Vintage Books, 1995: 200-204.

[33]Rettie R. Connectedness: a new dimension of CMC?[J]. American Journal of Physics, 2003, 17(06): 368-375.

[34]Rotter B. Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement[J]. Psychological Monographs, 1966, 80(01): 1-28.

[35]Collins R. Interaction ritual chains[M]. Princeton: Princeton University Press, 2014: 48.

[36]Ong A. Neoliberalism as a mobile technology[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2010, 32(01).

[37]徐王婴. 超越温州模式与苏南模式, 浙北模式悄然崛起[N]. 市场导报, 2016-08-26(10).

[38]Kloet J. The platformization of Chinese society: Infrastructure, governance, and practice[J]. Chinese Journal of Communication, 2019, 12(03): 249-256.

[39]邵培仁, 杨丽萍. 媒介距离论:距离作为传播资源的思考与分析[J]. 新闻记者, 2012(02): 3-9.

原载《电子政务》2021年第5期

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号