摘 要:“互联网+”使数字劳动遍布各产业,不断拓宽数字劳工外延。本文以肇端浙江织里的重大舆情事件“妞妞案”为分析案例,基于“新自由主义式例外”理论,用民族志研究诠释微信平台何以建构“童漂”的例外状态。首先梳理童工概念三指标,论证微信平台能借中介逻辑混淆边界,使例外状态成为可能。随后依托在织里所获经验材料,详析微信平台何以借中介逻辑压缩空间、时间、社会距离,混淆或解构童工概念三指标划定的边界,将“童漂”变为例外状态下的数字童工。最后引入共同治理模式,冀图用公共平台调节距离、重构边界,解放数字童工。

关键词:数字童工;微信平台;数字治理;数字劳工

一、引言

“互联网+”令数字技术以通用目的技术的身份嵌入各产业,改造并衍生越来而是一个范畴:“涵盖整个数字生产模式,包括农业网及实现数字媒体存在、运用的工业和信息形式的工作。”[1]因此,数字劳动的主体——数字劳工(digital labour)已不止是在赛博空间产越多的劳动形态与劳动者。福克斯(Fuchs)认为,数字劳动已不仅是描述数字内容生产的术语,消信息、文化内容的非物质劳工,而牵涉一切“将信息和通信技术、数字技术当作生产资料,以及生产、运用这些生产资料的体力/脑力劳动者”[2],他们多是布德罗(Boudreau)在《操控工作》中定义的“第四代工作模式”下的自由体(free agent):摆脱工业时代典型的全职制,借数字化人资平台与公司缔结弹性雇佣关系。尽管求索“自由”的条件通常是放弃员工福利、被推向职业安全无保的组织外部,但“做自己总裁的想法使自由体不愿将自身投注公司内”。[3]27-30这造成“互联网+”时代吊诡的一幕:号称自由体的数字劳工直面前所未有的风险社会,却“自愿接受多种新束缚和物质上的不安全感,仅为换取一点工作自由”[4]。该现象“首要成因是经济,但有个软因素加速其转变:递增的社会接受度”[3]28,这寓示数字劳工“以身涉险”的命运既难被其自身觉知,亦难引发他者反思,“理所当然”地被伪自由俘获。

Lead the Work

John W. Bouderau著

如果说身陷伪自由的数字劳工已是“互联网+”时代既进步又倒退的怪象,那么数字童工(digital child labour)就是数字劳工里更奇怪的异类:19世纪迄今,童工被一切全球正义理论视为忤逆公民基本自由与需求、“严重阻挠普遍正义真正实现”的重大问题,它被《联合国儿童权利公约》等国际法与多国法典抵制,被经济学认定“是社会贫穷的产物。当技术和经济发展后,儿童就会上学而非劳动”。[5]所以,童工在现代社会比任何劳工都受道德、法制重视,且收获经济学家“用发展消灭童工”的承诺——它似乎极难在“互联网+”这种“人类社会进步的必然”或“人类社会走向更高的、更新的文明的先声和曙光”[6]下成为受数字技术荫庇的数字童工。但晚近的一起重大舆情事件告诫我们:现实并非如此。

该事件即被最高人民检察院列入《未成年人保护社会治理十大典型案(事)例》的“妞妞案”。“妞妞”在2018年4月经由织里掮客与生母引介,从江苏原籍地前往织里“体验首秀”,同年8月被安排就地租住,此后的8个月内以“童漂”身份承接拍摄订单,日拍摄量突破百套,常因取景之需在织里周边辗转外拍,其被生母踢踹的视频就出自杭州外拍基地。该视频迅速激起网民对“妞妞”生母的道德震撼,网民普遍认为“妞妞”已沦为童工。随着界面、财新等媒体面向“童漂”群体做出调查性报道,舆情焦点转向织里电商乃至整个涉嫌雇佣童工的“互联网+童装”产业,这促使100余家淘宝童装店主和淘宝平台在2019年4月9日发布抵制虐童声明,织里政府立刻摸排境内“童漂”并拆除违章摄影基地。此事的舆情反响之大一度使《人民日报》在2018年4月24日刊发专论《呵护孩子的童年时光》予以回应,杭州、织里在5月初相继出台规制“童漂”的具体文件,舆情至此渐趋稳定,但围绕“童漂”与童工关系的讨论并未终结。

“童漂”进入雇佣关系离不开微信这一数字平台,他们在劳动中与自身异化(拍照、走秀付出的劳动力服务并受控于资本)、与劳动工具和对象异化(微信平台、童装道具、拍摄与表演基地、按资本意志进行情感劳动的身体都不属于“童漂”自身)、与劳动产品异化(卖家秀、T台秀等被资本占有并牟取剩余价值),完全符合福克斯对数字劳工的判断[7]。他们正是“互联网+童装”价值链上的数字童工,以至少千人的规模[8],像灰犀牛那样长期、公然存在,既不受道德抵制,也不被法制约束。多数公众直到“妞妞案”才觉知“童漂”面临“辍学、超时拍摄、遭受辱骂殴打、违法代言”[9]等困境。显然,作为数字童工的“童漂”在此之前始终脱离正常状态、身陷例外状态(state of exception)——被逐出了现代道德、法制为儿童设置的层层防线,在貌似因发展得自由的“互联网+”时代重返奴役之路。

1995年,尼葛洛庞帝(Negroponte)预言儿童将被数字技术这股“自然力”从地理邻近性控制下解放,“进入更伟大的和谐世界”。[10]而今,“童漂”确实借微信找到了远方天地,但迎接他们的却是数字化复归的童工身份。事实上,微信绝非客观“自然力”,如芬伯格(Feenberg)所言:“技术与价值从未彼此隔绝……他们通过价值在设计中的实现、设计对价值的影响持续交互。”[11]将“童漂”推向例外状态的力量不仅来自电商,还来自被设计者宣称“是一个生活方式”的微信。

那么,微信为何能解构现代道德、法制建构的童工防线?这首先和现代社会对童工概念的定义(价值范畴)有关,其次和微信技术设计与童工概念的交互方式有关。下文首先梳理童工概念三指标,揭示例外状态本就隐匿在三指标固有缺陷内,时刻有可能被新自由主义技术激活,而微信这一数字平台的核心技术设计——中介逻辑恰有解构三指标、建成例外状态的作用。随后,本文结合对“童漂”所做民族志研究,剖陈微信平台何以建构数字童工的例外状态。

二、从童工概念到例外状态

织里童模拍摄现场

图片来源:澎湃新闻

(一)童工概念三指标:地点、经济、文化

纵使经济学已有众多模型测量童工,童工仍被视为不言自明的概念。2009年国际劳工组织曾发布《界定童工》批判巴舒和梵(Basu & Van)主导的童工研究:“童工实际缺失定义。儿童要么是童工,要么不是。”[12]4简森(Janzen)亦承认“历史上没有普遍接受的童工定义”,但发现“应用研究最常用的定义认为任何参与市场活动的儿童都是童工,包括家庭外任何付费或补偿工作。”[13]事实上,家庭/市场构成的地点指标被多数人当作辨识童工的线索,《界定童工》用文献计量法证明:人们分析童工时不用经济/非经济等术语,而用市场工作和家务活,由于“只有不到一半的童工定义考虑家务活”[12]17,故家庭外更接近社会意识里的童工劳动地点,也符合立法者构想:中国《禁止使用童工规定》将童工称作被用人单位招用的不满16周岁未成年人[14],“单位”这一中国特色概念预设劳动地点是家庭外的小社会。同时,《禁止使用童工规定》主要参照劳动法、未成年人保护法制定,属社会法。立法者显然认为童工应受公权力必要干预,它不是私人领域内部问题,也不完全处于受私法调节的民事交换关系中。

经济指标也对辨识童工至关重要。维宾克(Webbink)指出:“童工或有多副面孔,但我们听到童工一词,通常会把矿坑里工作的或织地毯的贫童形象化。”[15]不过,经济贫困只是表象,人们更关注童工的经济依附性:国际劳工组织之所以将童工称作受迫劳动者,就是为了凸显他们是出于“非自愿和胁迫因素”[16]接受雇佣。这也使人们认为童工的工作环境极端凶险:“当代有关童工的政治讨论,重点已转向最有害童工形式……如贩毒、深海捕鱼、卖淫和色情活动。”[17]综上,经济指标将童工构画为生活贫困、陷入强制性过劳且工作不体面的儿童。该指标蕴含着阶级对立、劳资冲突特有的悲剧性,所以时常成为媒体框架:卜卫分析206篇中国童工新闻后,发现媒体强调“童工大都工资很低,有的厂方还拖欠工资或故意少付工资,以达到扣押童工在此工作的目的”。[18]经媒体渲染,经济指标获极易获得关注。

2012年贵州网友“网开一面小七”发文称贵州毕节煤矿存在童工现象,并表示“看看这些娃娃,平均10岁,在煤场背煤、挖煤,每天几块钱”。通常认为在家庭外的市场内受剥削、收入低、被迫从事不体面劳动且身处童年的劳动者属于童工

除了上述两指标,童工研究权威巴舒自己也承认:对童工的任何估计都取决于如何定义“儿童”、“劳动”和据此搜集的数据[19],这说明理解(乃至建构)童工还依赖儿童观、劳动观组成的文化指标。阿利埃斯(Ariès)揭示:上古、中古皆无童年,人在7岁前被父母当作财产,7岁就是微型成人,杀婴、虐待低幼学徒极正常。童年在18世纪萌芽,除了启蒙者提倡,还因彼时私人、公共领域趋于分明,童年被认为是在家庭等私人领域中受保护的隔离期,这才导致现代儿童观“被发现”[20]。但儿童观不一定与经济同步“发展”,现代儿童观也远未统一:发达国葡萄牙有8%-12%的儿童是“始于低幼,通常无薪”的童工,这与“该地区的家庭拥护传统的勤奋节俭价值观”密切相关[21]。至于劳动观,多数人将儿童工作(child work)与童工对举,认为儿童工作中立或有益,童工有害。萨茨(Satz)指出大众是否把“工作的儿童”视为“童工”取决于工作本身是否在道德上讨厌:若大众认为派给儿童的工作“使儿童获得成长机能并拓宽未来机会”,那么做这些工作的儿童就不被视为童工[22]。

童工本质定义久无公论的现状下,地点、经济、文化三指标因为在历史讨论中久获聚焦,实则成为认知基模(schema),它们用差异逻辑(differential logic)指导大众辨识童工:大众很难阐明童工所指的本质内涵是什么(is what),但能将环境线索与认知基模比对,在复杂角色丛中辨识出什么是(what is)童工。不同主体为各指标赋予的权重不同,但认知、辨识童工之目的终究是指导实践——抵制童工。原因如泽利泽(Zelizer)所述:人们在20世纪赋予儿童无限的情感价值,其价值神圣化效应被奉为判例,与金钱的商品化效应对立[23]212。当儿童生命成为现代道德的优先事项,承认童工就是渎圣。尽管大众仍难说清他们反对的童工是什么,但历经百年批判,童工的能指已远比所指重要。童工与其说是能被精准操作化的经济/法律概念,不如说是一个所指暧昧、能指令人反感的现代道德禁忌,这就不难理解巴舒认为家长不愿孩子就业的原因,是害怕付出社会污名成本。

(二)例外状态:隐匿在三指标内的危险因素

尽管童工已是被现代社会排斥至道德、法制外的禁忌,但此概念本身极难操作化,具有能指压倒所指、所指悬而未决的症候。这使现代道德、法制貌似森严的防线留有阿喀琉斯之踵:它们为儿童开辟出合乎道德、法制的正常状态的同时,也将颠覆正常状态的危险因素——例外状态隐匿在三指标内。

吉奥乔·阿甘本 《例外状态》

阿甘本(Agamben)将例外状态定义为丧失现代公民权利的非公民状态,它是一种介乎外部/内部、反规则/规则、合法/非法状态的边界之间,令主体权利与司法保障皆失效的混沌区,公民由此沦为生物身份压倒社会身份的裸牲(bare life),被权力径直剥削却无从寻获仲裁[24]23。阿甘本的例外状态理论被翁(Ong)批判性继承,她提出:随经济全球化风靡世界的新自由主义将当代人各种生活问题的解决方案置入生命政治、科技理性的交互,“撬开了主权与公民权利间的缝隙,持续引发低技能公民和移民的无保障程度。”[24]19新自由主义有选择地将公民及其所处空间排除到公民权利范围外、吸纳进算计对象和价值定位的靶域内,变成新自由主义式例外(neoliberal exceptions)[24]5。例外之所以萌生,是因新自由主义作为“将统治、自我统治经济理性化,以便最大限度利用资源的积极统治技术”,[24]3一方面借知识、专家系统等主观技术诱导公民按市场风向钻营,养成冒险创业心态;另一方面将市场逻辑渗入政治策略等征服技术,从概念上扰乱公民权利的法律地位[24]14。由此,公民陷入新自由主义式例外状态:他们被要求在日常生活一切领域自由、自我进取、自我负责,“不是对国家有权利诉求的公民,而是一个自我进取的公民主体,他有义务成为自己的企业家”[24]3,这种“成为自己的企业家”的意识形态是新自由主义技术假“自由”之名行奴役之实、营造“再计算公民身份的社会标准,再道德化经济行为”[24]5的例外状态的手段。

各国对“公民”的定义都在一定程度上强调法律层面的责任与义务的一致性,但随着新自由主义思想渗透,判断“何为公民”的重心迁移至社会生活层面

综上,童工概念三指标的模糊性先天隐匿着孵化“混沌区”的基因,这使建构例外状态的新自由主义技术有机可乘。但新自由主义技术的作用方式不只孵化“混沌区”这么简单——其改造道德、渗透政治的能力,将利用童工概念的固有缺陷挑战这一概念本身,甚至由内而外侵蚀三指标(及其赖以运作的差异逻辑),积极推动例外状态常态化。这为童工以数字童工的新面貌复归提供契机。

(三)建构例外状态:差异逻辑被平台的中介逻辑侵蚀

童工概念三指标依托的差异逻辑靠划定边界维持效度,但孵化数字劳工的数字化温床(即制造“自由体”的人资平台)却是边界破坏者,因为平台的核心技术设计——中介逻辑(intermediary logic)与差异逻辑互斥,旨在“通过扩展互联网压缩距离以建立关系网的能力来解决市场交换中的协调难题”,其作用不仅是表面上“为双边、多边市场中需要找到彼此进行交易的经济行动者提供机会,从Web2.0的交互和流通中寻求便利、获取价值、制造网络效应”[25],还深刻呈现为:通过压缩距离,在地理层面模糊家庭/市场的地点边界、在经济层面模糊劳方/资方(他们也被大众构想成受害者/剥削者)的角色边界,在文化层面令儿童/成人(或微型成人)、童工/儿童工作这些本就边界模糊的概念滑向意义内爆:“意义的所有内容都被统治性媒介形式吸收,此极被吸收到彼极内,每种意义的差异系统里的两极发生短路。无论内容形式,媒介之力都将此种和彼种真相、此种和彼种状态调和。”[26]当现代社会所有边界分明的概念在平台中介逻辑下发生内爆,曾被视为重要认知手段的差异逻辑也左支右绌,显然,用来区别“此是童工、彼非童工”的三指标随之式微,例外状态在所难免。

具体到本文讨论的微信,这一国内用户规模最大的社交平台诉诸捆绑策略,令中介逻辑贯穿被用户社会网络勾连的即时通讯、朋友圈、在线支付等功能模块。这些模块涉及用户生活方方面面,微信借此实现基础设施化:“构成大规模社会技术项目,旨在提供无处不在且可靠的服务,变为近乎敕造的基础设施……在社会生活中不可或缺。”[27]然而,拥抱12亿用户的微信与传统基础设施有一个根本区别:它没有健全的公共性,归根结底服务于平台资本主义,“通过提供不同群体间的基础设施和中介,平台将其置于可以监视和提取这些群体间所有交互的位置。该定位是其经济和政治力量之源。”[28]这导致微信的中介逻辑臣服于资本逻辑(而非公共性),不仅帮助占有微信的腾讯成为巨头,也对主动借微信提高生产效率的其他资本势力代理人(如本文研究的织里镇地下掮客、童装电商)予以支持——这些资本势力代理人“能以数字平台为中介找到对方,与他们直接签约以购买特定产品或服务。通过实现低成本交易,平台技术为获利和产业扩张创造了新机会”。[29]但无论占有微信的腾讯,抑或借用微信变革自身的其他资本势力代理人,他们对微信中介逻辑的运用无不以增殖资本、获得最大剩余价值为根本目标,平台的公共性与社会责任仅是达成这一目标的工具。本文将这种被平台资本主义操控的中介逻辑称作资本化的中介逻辑。

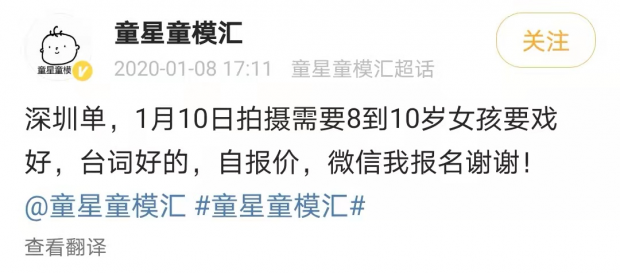

借助微信,商家及中介机构可以迅速发布拍摄任务从而高效率、低成本地与童模经纪人达成交易

资本化的中介逻辑属于翁定义的新自由主义技术范畴,它不仅活跃在政治经济领域,还随着平台的基础设施化进程溢出市场,殖民生活世界,改造社会意识,就像学者从中国农村妇女身上观察的那样:“微信同样充当文化统治工具……微信平台已嵌入日常生活,在保留用户能动性之余统治他们的经济和文化实践。”[30]这就不难理解微信为何对“童漂”的例外状态负有重大责任:尽管微信没有为掮客、电商公然开辟雇佣“童漂”的通道,但它既用中介逻辑建构了便于资本吸纳儿童劳动力的地下多边市场,又用中介逻辑侵蚀了差异逻辑,破坏现代道德、法制辨识童工的指标,进而建成例外状态,为地下多边市场里进行的交易消弭内外阻力。如果说儿童在20世纪被现代道德、法制赋予神圣价值,那么,当他们置身平台化世界,被中介逻辑纳入产业资本、平台资本联袂打造的例外状态,他们作为数字童工的命运就和马克思在19世纪看到的别无二致:“人和人之间除了赤裸裸的利害关系,除了冷酷无情的现金交易,就再也没有任何别的联系了……一切神圣的东西都被亵渎。”[31]

下文将以作者在织里田野调查收获的材料为依据,揭示微信如何用中介逻辑将童工概念三指标瓦解,将长期被现代人视作“经济无用、情感无价”[23]209的儿童纳入例外状态、变为数字童工。

三、研究地点与方法

本文所选研究地点即因“妞妞案”成为舆情焦点的浙江省织里镇。该镇在1995年后借“全国小城镇综合改革试点”、“八八战略”等政策红利勃兴,于本世纪初跃居中国最大的童装产业集群与贸易中心,占国内童装市场近50%销售额。织里定位“中国国际童装之都、太湖南岸工贸新城”,2009年率先布局童装电商;2012年“阿里巴巴织里产业带”与淘宝村出现,同年起连续举办四届“中国·织里”童装设计大赛;2013年织里童装电商孵化中心成立,同年落地两期童装设计中心工程。2017年来,二胎政策与消费升级、产业升级互为表里,织里电商收获新一轮商机,线上交易额高达70亿人民币,开始布局儿童主题旅游。头部电商全力打造童装时尚文化,尝试利用腾讯等视频平台触达泛娱乐市场,建设“互联网+跨产业生态圈”,出品少儿超模大赛等网络综艺节目。由此,织里童装企业彻底完成“互联网+”转型,将产业链向上游设计、下游营销环节延伸。随着设计管理、广告宣传、产品公关等依赖商业展示的O2O活动激增,以童模为载体的“卖家秀”成为必需,电商对童模数量、质量要求提高,使“互联网+”转型早期主要来自熟人圈、不定期接活的少数童模无力支撑产品迭代加快、同行竞争加剧的电商业务。市场需求刺激下,名为“摄影工作室”、“形体培训班”的地下掮客机构萌生,凭借以微信为主的数字化社交平台,在全国范围内替本地电商征召儿童担任童模。应征的外地儿童大多随一位家长(母亲居多)临时迁居织里、变成“童漂”。尽管微信为“童漂”、家长、掮客、电商建构的多边市场长期处于越轨违法、自发扩张的乱局,但“童漂”的数字童工身份被例外状态遮蔽,既未引发“童漂”及家长抗争维权,亦不被当地公众、媒体与政法工作者重视。

根据人民日报报道,2017年织里登记在册的电商企业有5600多家

作者采用民族志研究方法,在2019年4月13日—4月16日、5月14日—6月10日分别以政府调查员、记者身份前往织里进行田野调查,根据原住民提供的线索,进入“童漂”聚集租住的街区与童装摄影基地,分别观察其生活、工作状态。同时,借由政府安排的焦点小组、作者亲自进行的街采,对童装电商、“童漂”培训机构、基地摄影师、学校教职工、公务员、律师等利益相关者进行深度访谈,为本文提供了研究依据。

参考文献

[1]Fuchs C. Information ethics in the age of digital labour and the surveillance-industrial complex[G]. In: Kelly M, Bielby J. (Eds.), Information cultures in the digital age[M]. Wiesbaden: Springer, 2016: 180.

[2]Sandoval M. Foxconned labour as the dark side of the information age: working conditions at apple’s contract manufacturer in China[J]. Triple C, 2015, 20(02): 1383-1399.

[3]Boudreau J. Lead the work: Navigating a world beyond employment[M]. Hoboken: Wiley, 2015.

[4]Beck U. Risk society: Towards a new modernity[M]. London: Sage, 1992: 143.

[6]方美琪. 走向信息社会的深度融合——从文明转型视角看“互联网+”[J]. 人民论坛·学术前沿, 2015(11): 86-95.

[7]Fuchs C, Sandoval M. Digital workers of the world unite! A framework for critically theorising and analysing digital labour[J]. Triple C, 2014, 12(02): 486-563.

[8]王春. 给童模尽快穿上“法律保护服”[N]. 法制日报, 2019-06-02(005).

[9]中华人民共和国最高人民检察院.检察机关推动加强和创新未成年人保护社会治理典型案(事)例[N]. 检察日报, 2019-05-28(002).

[10]Negroponte N. Being digital[M]. London: Hodder & Stoughton, 1995: 230.

[11]Feenberg A. Critical theory of technology[G]. In: Olsen J (Eds.), A companion to the philosophy of technology[M]. West Sussex: Wiley, 2009: 151.

[13]Janzen A. Child labor measurement: Whom should we ask?[J]. International Labour Review, 2018, 157(02): 169-191.

[14]中华人民共和国国务院. 禁止使用童工规定[L]. 2002-10-01.

[15]Webbink E. Hidden child labor: Determinants of housework and family business work of children in 16 developing countries[J]. World Development, 2012, 40(03): 631-642.

[16]ILO. Global estimates of child labour: Results and trends, 2012-2016[R]. Geneva: ILO, 2017: 34-37.

[17]Dessy S, Stéphane P. A theory of the worst forms of child labour[J]. Economic Journal, 2005, 115(05): 68-87.

[18]卜卫. 通过媒体报道透视童工现象——关于中国童工报道的研究报告[J].青年研究, 2007(08): 10-19.

[19]Basu K. Child Labor: Cause, consequence, and cure, with remarks on international labor standards[J]. Journal of Economic Literature, 1999, 37(03): 1083-1119.

[21]Goulart P, Bedi A. Child labour and educational success in Portugal[J]. Economics of Education Review, 2008, 27(05): 575-587.

[22]Satz D. Child labor: A normative perspective[J]. The World Bank Economic Review, 2003, 17(02): 297-309.

[23]Zelizer V. Pricing the priceless child: The changing social value of children[M]. New York: Basic Books, 1985.

[24]Ong A. Neoliberalism as exception: Mutations in citizenship and sovereignty[M]. Durham: Duke University Press, 2006.

[25]Langley P, Leyshon A. Platform capitalism: the intermediation and capitalisation of digital economic circulation.[J]. Finance and society, 2017, 3(01): 11-31.

[26]Baudrillard J, (Trans.)Foss P. In the shadow of the silent majorities...or the end of the social and other essays[M]. New York: Semiotext(e), 1983: 100-102.

[27]Plantin J, De Seta G. WeChat as infrastructure: the techno-nationalist shaping of Chinese digital platforms[J]. Chinese Journal of Communication, 2019, 12(03): 1-17.

[28]Srnicek N. The challenges of platform capitalism: Understanding the logic of a new business model[J]. Juncture, 2017, 23(04): 254-257.

[29]Borowiak C. Poverty in transit: Uber, taxi coops, and the struggle over philadelphia's transportation economy[J]. Antipode, 2019, 51(04): 1079-1100.

[30]Wang Y, Sandner J. Like a “frog in a well” ? An ethnographic study of Chinese rural women’s social media practices through the WeChat platform[J]. Chinese Journal of Communication, 2019,12(03): 324-339.

[31]马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯选集第一卷[M]. 中央编译局, 译. 北京: 人民出版社, 1995: 275.

本文未完待续

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号