文|胡泳 李雪娇

【摘要】“流量”是讨论互联网现状与发展离不开的重要话题。在平台资本和变现红利诱惑下,“流量至上”成为互联网领域内容产业的主导逻辑,深刻影响了内容的生产、传播和消费。本文通过分析流量时代内容产业的变化、悖论与面临的风险,尝试探讨流量思维的作用形式、发展原因及可能带来的社会隐忧。

【关键词】流量;平台资本主义;数字化生存

流量,作为网络信息技术名词,原指一定时间内浏览某网站的用户数量及用户停留时间,用以评判网站价值。随着智能设备的普及以及万物互联的开始,流量泛指能够连接到网络的设备在网上产生的数据流量。从PC互联网进入移动互联网时代,流量的意涵逐渐从简单的数据统计指标,演变为互联网产业的底层与核心发展逻辑。

网络技术不断更新迭代,日益深入经济与社会生活,流量由此进入“井喷”时代。截止2020年12月,我国网民规模为9.89亿,网民人均每周上网时长26.2小时;手机网民规模为9.86亿,网民中使用手机上网的比例为99.7[1]。2020年全年,移动互联网接入流量消费达1656亿GB,比上年增长35.7%。全年移动互联网月户均流量(DOU)达10.35GB/户·月,比上年增长32%。其中,手机上网流量达到1568亿GB,比上年增长29.6%,在总流量中占94.7%[2]。

互联网商业的本质,是人们注意力的买卖。代表着用户也即消费者的注意力的流量,已经成为各类互联网平台生存和发展的“制胜法宝”。平台通过为用户解决实际的线上需求来获客,买入用户的注意力,并留住用户,再以广告投放、产品和服务的方式卖出。流量以强劲、必然但却隐秘的方式成为互联网发展的基本模式,对互联网产业及互联网生态产生深刻而长远的影响。

“流量为王”不仅深入每个互联网从业者的心中,而且指导着传统企业前进的方向。如今许多实体行业也在努力学习互联网企业,千方百计引流扩流,寻找各种网络入口,以创建产品展示与买卖的各种新渠道。

在网络内容产业,网络流量是衡量网上业绩与成功的最重要指标之一。什么是最受欢迎的内容?网民在网上花多长时间,他们参与最多的内容类型是什么?他们使用什么设备、通过何种渠道获取网络内容?而所有这些问题的答案,又在多大程度上挑战了原有的内容生产与传播?内容产业的变化前所未有,而这些变化离不开流量的巨大影响。

一

产业之变:

从发行量、收视率到流量标准

从内容产业的角度来看,互联网流量是内容化的用户注意力。流量逻辑对内容生产、传播和消费都形成了巨大影响。

1

内容生产者:

从把关人到“流量王”

在以报纸、广播、电视为主要媒介的大众传播时代,媒体既是信息内容的生产者,更是把关人,有能力和权力通过深具目的性地筛选、审核、发布信息,实现对公众议程的设置,进而发挥引导舆论、宣传教化的作用。在大众媒体发展的黄金时代,发行量、收听率、收视率是衡量媒介内容传播效果的重要指标和评价尺度。由于这一时期是专业媒体垄断传播资源,而较大的发行量、较高的收视率意味着媒体具有广泛、庞大、稳定的受众基础,因此媒体在与广告商的合作中占据主动地位,具备极强的议价能力和话语权。

然而随着数字媒介的发展和数字社会的建设,无论是对媒体还是对受众而言,数字化生存都在面临加速与升级,数字化本身已超越到“去数字化”阶段,互联网已从工具、实践的层面抵达社会安排或曰制度的层面而成为社会运行的底层逻辑[3]。移动互联网对受众生活的侵入改变了过去的信息获取方式和阅读习惯,截止2020年12月,我国网络新闻用户规模达7.43亿,占网民整体的75.1%;手机网络新闻用户达7.41亿,占手机网民的75.2%[4]。

传统媒体在社交媒体、新闻聚合类媒体的包围下辉煌不再——不仅在信息传播领域丧失了原本具有权威性的话语权,而且由于受众迁移,互联网以更低的价格和更优的曝光效果分流了广告商,大众媒介组织也失去了赖以生存的广告收入。更加雪上加霜的是,为了争夺日益稀缺的受众资源,媒体间的竞争更加激烈。在传播困境和生存困境的双重夹击下,媒体组织或主动、或被动地卷入媒介融合的浪潮中。

媒介融合需要媒体具有互联网思维,而在互联网领域内,评价传播效果最有效、最直接的指标是流量。互联网世界纷繁复杂,在海量化、碎片化的信息宇宙中,受众的注意力是最稀缺的资源;只有获得受众注意,才具有利用流量吸引广告从而变现的可能。巨大的流量一方面能够提升媒体的知名度,帮助其在市场竞争中突围,另一方面可以为媒体赢得广告商的青睐,获取资本支持。

所以对媒体来说,如何吸引受众注意、把握流量入口成为比生产优质、专业的内容更为紧要的任务。在流量思维主导的“注意力经济”时代,媒体放弃了过去奉为圭臬的专业主义,转而主动迎合受众心理需求与偏好,追求“10万+”“热搜榜”,通过生产具有争议性、话题性的内容吸引受众注意力,然后将受众注意力出售给广告商实现商业变现,维持组织生存。

2

内容传播渠道:

从传统媒体到互联网平台

在互联网普及之前,大众传播媒体凭借专业化的人才队伍、丰富的传播经验和优质的信息资源牢牢把控着信息的生产与传播,并且垄断了传播渠道,受众只能通过大众媒介获取信息内容。

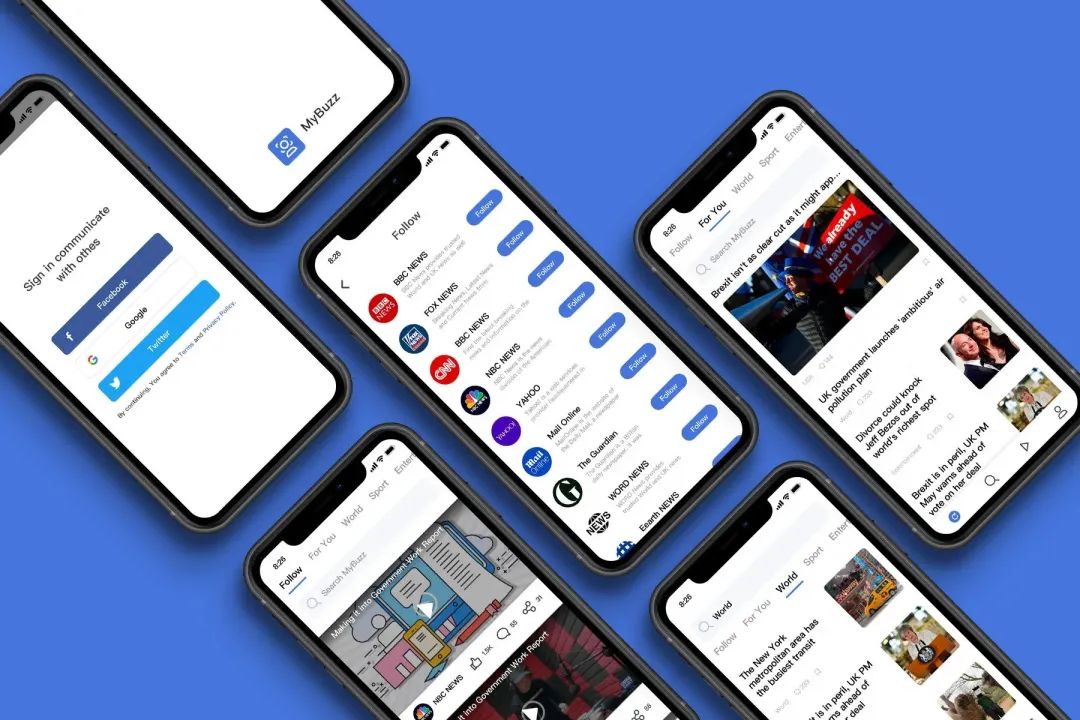

由于大众传媒组织受到资本或政治控制,一般都是“一对多”式的线性传播,且传播内容经过严格的筛选和审查。对于受众来说,单一途径传递的单一信息并不能满足需求的日益多样化,所以在互联网时代到来后,尤其是移动互联网蓬勃发展之时,受众投入更多的时间和注意力在数字化媒体上,报纸、广播、电视等传统媒体的传播地位日益受到以微博、抖音等社交媒体平台为代表的新兴传播渠道的威胁。 还有一种算法技术基于内容,平台通过收集并分析用户的网络行为,运用数学算法勾勒出用户的个人画像,然后针对不同用户向其推送可能感兴趣的内容,以此实现信息的精准传播。这种算法技术意在培养用户粘性和忠诚度,然后将稳定的用户流量变现为资本积累。对平台而言,注册使用的用户越多,潜在的可变现能力越高,实现资本积累的空间就越大。

还有一种算法技术基于内容,平台通过收集并分析用户的网络行为,运用数学算法勾勒出用户的个人画像,然后针对不同用户向其推送可能感兴趣的内容,以此实现信息的精准传播。这种算法技术意在培养用户粘性和忠诚度,然后将稳定的用户流量变现为资本积累。对平台而言,注册使用的用户越多,潜在的可变现能力越高,实现资本积累的空间就越大。

无论是基于热度的算法技术,还是基于内容的算法技术,都体现出平台的流量优先逻辑,最终目的都是将平台用户的注意力作为流量变现的基础,最大化“吃尽”流量红利,实现自身的发展与扩张。因此,平台间的竞争体现为对用户流量的争夺,为了在竞争中突围,平台不惜“攀比”制造大量低俗、恶俗、庸俗的内容来吸引用户注意,以噱头换取流量。可以说,平台是导致流量至上的最大推手。

3

内容消费者:

从被动接受到主动发布

在传统媒体占据主流的时代,由于信息是单向传播,因此受众往往处于被动接受信息的“失语”状态,缺乏选择的权利和有效的反馈渠道。而互联网平台天然的低门槛、开放性为内容消费者带来自主发声的渠道和窗口,赋予他们主体性地位,内容消费者从“受众”变成了“产消合一”的用户。阿尔文·托夫勒在《未来的冲击》中首次提出“产消者”概念,将那些为了自己使用或者自我满足而不是为了销售或者交换而创造产品、服务或者经验的人命名为产消者,他们既是消费者,又是生产者[7]。

用户对流量内容的追逐体现出自我满足的身份认同和展演心理。信息不仅是满足知识需求的产品,更是人们展开社会生活的谈资。在日新月异的信息社会中,为了表明自己没有落伍并且关切社会,受众往往会主动关注热点事件。浏览、评论、点赞或者转发热点事件的相关内容,都可以看作是内容消费者在数字化生存过程中不断确立的身份认同,通过具体的前台行为构建自身在社会生活中的形象。

此外,流量也带来一种成名的想象。热点事件具有极高的关注度,流量大,因此发表的意见或态度被看见的可能性也更大。用户期待自身对热点的参与或许能够使其成为“网红”或“意见领袖”,从而满足自我分享、表演和被观看的欲望,在“群星闪耀”的互联网中获得存在感。 综上,媒体在传播危机和生存危机的双重裹挟下,为避免淘汰而投入流量的怀抱;平台借助算法技术的“伪中性”追求利益追大化,直接推动“流量至上”思维的盛行;用户个体出于情感需求和生存压力,陷入流量陷阱而不自知。正是内容生产者、平台和消费者的共同推波助澜,导致流量成为今天内容生产与消费的主导逻辑。

综上,媒体在传播危机和生存危机的双重裹挟下,为避免淘汰而投入流量的怀抱;平台借助算法技术的“伪中性”追求利益追大化,直接推动“流量至上”思维的盛行;用户个体出于情感需求和生存压力,陷入流量陷阱而不自知。正是内容生产者、平台和消费者的共同推波助澜,导致流量成为今天内容生产与消费的主导逻辑。

二

悖论:

流量思维主导下的矛盾冲突

内容生产者原本应该是掌握专业生产知识的“业内人士”,但是互联网平台在流量思维主导下通过各种手段实现了生产者的“去专业化”,用户生产内容挤压专业生产内容空间并逐渐成为主流,为平台创造可观的流量受益,平台却无需为进行生产劳动的用户支付费用。用户身份的转变和因此具有的多重意义,构成了内容产业生产与消费的悖论。

从平台提供的内容服务来看,平台基于流量思维迎合或设计、操纵着用户获取信息的态度、行为,借助算法技术增强用户粘性、稳定流量,从而掌握“财富密码”。看似个性化的信息服务实则是平台以自身诉求为核心对用户进行控制、规训的手段,使用户从个性走向共性,逐渐消解了个体的批判思维和主体性。

在流量思维的主导下,平台垄断是无可避免的趋势,因为每一个互联网企业都想将更多的流量入口汇聚在自身平台上,从而掌握更多将流量变现的机会。互联网精神应该是开放、平等、分享和协作,然而在流量引导下,平台垄断带来的却是失衡、对立和封闭,是权力集中导致的互联网整体生态的破坏。

1

从用户到劳工:

内容产业的生产与消费悖论

伴随着社交媒体等互联网平台的发展,受众(用户)的“使用与满足”理论[8]再次风靡,平台借此宣扬其所提供的信息内容都是基于用户的兴趣和自主选择,鼓励用户生产内容是为了满足个体的表达与创造。然而事实真的如此吗?答案或许是否定的。用户看似主动分享,实际是被平台“牵着鼻子”做免费劳工。

用户在平台上登录、注册账号,即为平台增加了用户数;浏览平台内容、参与讨论、发表观点等诸多媒介使用行为,增加了平台的活跃度;用户在平台上制作并发布内容,几乎是免费为平台内容库贡献资源,成为平台源源不断的廉价生产力。以新浪微博为例,免费注册功能让每一个能接入互联网的人都可以无门槛进入,而每一条微博的阅读量、评论数、转发数、点赞数都是用户免费制造的数据,却成为评价微博的数据指标,并且可以转换成微博与广告商议价的资本。

用户具有强大的创造性和生产力,吸引人的不是微博这个平台,而是发布在微博上的内容,但是平台却不需要为用户生产的内容付费。数字平台经济将劳工转变为一种创造力的表达,知识和文化生产者踏上了劳工化与零工化的进程[9]。用户“滚雪球”般地为平台生产内容、吸引新用户,而平台仅仅作为分享、展示的空间就可以坐收流量红利,凭借日益扩大的用户规模和稳定真实的活跃人数向广告商收费。

平台隐蔽的剥削、劳役用户的行为被娱乐化和消费文化所掩盖,用户自主的传播行为在不知不觉中被转化为具有商业价值的数字劳动,在看似共赢的表象下,互联网产业已完成劳动的剥削与劳动成果的占有过程,极大地推动了互联网产业的资本生产与资本增值进程[10]。

此外,我们还需要注意算法在异化用户的过程中发挥的作用。平台借助算法技术持续为用户推荐他们可能感兴趣的内容,从而将他们的注意力锁定在平台上,再将注意力转化为购买力或生产力实现变现。平台不断优化算法以期更贴近用户心理,表面看是便利用户,实际上却是为了获得更多的用户流量,打着个性化服务的幌子潜移默化地培养用户对平台的依赖程度,提高用户粘性,归根结底,平台始终把用户当作免费劳工,正如文森特·莫斯可所说,对受众欢迎程度、受众行为偏好信息的强调加速了受众的商品化进程[11]。

2

从个性到规训:

内容产业的算法逻辑悖论

互联网带来千人千面的可能性,平台的算法却诱导大家千人一面。基于热度的算法推荐技术以流量为标准,那些被更多人喜欢的内容具有优先推送的资格,因此平台声称的“个性推送”是否真的迎合了我们每个人的“个性”,这一点依旧存疑;基于内容的算法向用户推送可能感兴趣的信息,久而久之会使用户“偏听则暗”,只沉溺于符合自己取向的网络世界,而忽略了对于公共事务或其他应知信息的关心;基于协同过滤的算法向持有相同或相似偏好的用户推送一致的内容,构建的“拟态环境”变成“信息茧房”,用户在相似的回声中不断强化、巩固已有的认知,认同己所认同的,排斥己所排斥的,自发的、极端的标签化行为导致“巴别塔”倒塌,共识和共情都荡然无存。

纪录片 The Social Dilemma

我们以为算法比我们自己还了解我们,以为平台推送给我们的信息或许真的是我们想要知道或者我们应该会感兴趣的内容,却常常忽略了技术背后的力量。隐藏在算法黑箱背后的是平台、政治的权力,用户的内容消费受制于算法,发布的内容也要经过平台的审核,而算法机制、审核规则都受到平台逐利本质、价值观和政治权力的干预,真正的个性化让位于大规模算法下的伪个性化,变成一种被建构、被规训的“个性化”。

算法技术发展到更高级的阶段是实现对人的控制。人类发明技术的初衷是为了让技术服务生活、让生活更美好,但等技术发展到一定阶段,那些掌握技术的、拥有话语权的人又有了更大的野心,技术因此异化成为控制、规训人类的工具。资本和政治将自身的价值观念写入算法,然后利用算法推送信息给用户以实现对用户想法和行为的引导。这一过程是隐蔽的、温柔的,目的是在“温水煮青蛙”般的技术规训中实现对人的操控。

更进一步,当算法可以预判用户行为并提前告知用户时,人的主体性、思辨性、理性将受到极大挑战。算法从一种新技术变为一种隐蔽的权力,悄无声息地经由网络渗透进用户的现实生活。在这种技术驯化的过程中,流量内容将用户吸引进平台,平台利用用户对流量的追逐心理使其心甘情愿地成为数字劳工,进而实现规训与操控。

3

从竞争到垄断:

内容产业资本化趋势悖论

互联网平台的崛起带来的垄断问题体现在外部和内部两方面。从外部角度来看,互联网平台依托社交性、互动性、即时性垄断了信息传播的渠道,基于个性画像和场景服务建立的算法技术占据了用户了大部分注意力,垄断了用户流量,使得传统媒体的受众流失问题日益严峻。互联网平台对传统媒体生存空间的挤压不仅为内容生产带来专业性缺失的威胁,而且不利于构建全方位、多领域、合纵连横的传媒格局。

从内部看,互联网平台在资本布局的态势下呈现出垄断趋势。百度、阿里巴巴和腾讯作为老牌互联网巨头仍然相互制衡,而以字节跳动为代表的新兴力量的崛起,正在改变着互联网产业的格局。阿里巴巴和腾讯分别垄断了互联网用户的在线消费和即时通讯,各自掌握着庞大的消费数据和社交数据,字节跳动旗下的抖音则以突破6亿[12]的日活跃用户稳坐中国短视频领域的“头把交椅”。

互联网平台的扩张不止于此,它们还积极入局外卖、团购、物流等领域,拼命争夺市场流量,企图全面包围用户的线上、线下生活。在良性竞争的市场环境中,企业间的竞争会刺激创新,促进行业发展,但在垄断市场中,垄断性的平台决定行业布局和游戏规则,用户流量和广告流量向头部平台集中,个别平台“跑马圈地”式瓜分市场份额,最终形成“马太效应”:资本向垄断性平台积聚,这些平台的力量越发壮大,而新兴的互联网企业只有两个选择——要么被挤出市场,要么被大平台收购。

平台为了行业的持续繁荣应该建立生态,但是却扩张过度,自己反而吞噬了生态中大大小小的竞争者,构成了内容产业资本化发展过程中的悖论。平台改变竞争格局的过程是一种创造性破坏,而这种创造性破坏所依托的创新力量正是以算法、大数据为代表的技术。垄断性平台有能力、有条件研发、应用并优化新技术,依托技术建立新的生产体系,因此可以在竞争中突围获得超额利润,并为资本积累奠定基础。而当平台具有垄断地位后,往往会利用自身的垄断地位支配市场、限制竞争,并对用户采取价格歧视或制定不合理的交易条件,破坏市场秩序。

三

风险:

“流量至上”对内容产业的影响

流量思维主导的互联网逻辑对内容产业的良性健康发展构成挑战。首先,符合流量标准的信息大多包含猎奇、争议元素,但并不代表这些信息都是有意义的。以流量为标准的信息流服务迎合的是用户趣味和心理,当个人享受被放大,以至于挤压了社会共识的培养空间时,我们要警惕“后真相”、“信息茧房”和娱乐化趋势对严肃意义的消解。

其次,基于流量变现的互联网平台盈利模式存在“泡沫经济”的危险。数据成为最主要的衡量标准,造成了数据造假的风行,由水军、“买数据”“刷数据”堆砌起来的流量,破坏了真实、严谨、专业的社会评价体系,更对互联网治理、社会治理造成威胁。

此外,流量的虚假繁荣之下,是日益浮躁的社会风气和由此导致的社会文化危机。流量建构的“快餐式文化”分散了用户的注意力,并使其在算法所具有的隐蔽的操控、设计、规训的力量中,成为被流量裹挟的、缺乏自主性的“乌合之众”

1

瓦釜效应:消解内容价值

流量规则主导下的内容产业关注热点、追踪趋势,内容是否能够吸引用户流量、是否具有“爆点”,取代了内容本身的社会意义和价值。人们用“瓦釜效应”形容新闻失范的现象,即有意义的新闻默默无闻,无意义的新闻烜赫一时。在争夺用户注意力的社交媒体时代,反转新闻、虚假新闻层出不穷,新闻原本的严肃意义被娱乐化、碎片化所消解,真相与事实在流量思维下越来越扑朔迷离。

当内容生产者为了流量不择手段追求爆款文章时,“后真相”所带来的情绪影响力超越事实,用户对传播内容的态度取决于已有的立场和情感,更愿意将那些自己认同的、符合期待的信息当作真的真相,而不愿意接受与之相对、相反的声音。在这样的语境中,用户被算法和数据分裂为一个又一个封闭、固执的小圈子,理性思考与公共对话的空间日益萎缩。流量内容抓住了用户猎奇、八卦、娱乐的心理,用户在消费流量内容的同时被同化为流量制造者,刺激着内容生产者创造更多流量性内容。

以流量标准衡量内容,不断加剧内容产业“劣币驱逐良币”的现象。低俗、戏谑、娱乐、一味满足用户喜好的碎片化内容,挤压了优质内容的生产空间,消解了内容的内在价值,最终使媒介传播的一切内容都成为波兹曼口中“娱乐的附庸”[13]。

2

虚假繁荣:破坏行业生态

“流量至上”的具体表现是数据在评价体系中占有越来越重要的地位。用户行为数据不仅获取成本极低,而且清晰、直观,可以直接转换为流量变现的指标,因此平台、媒体纷纷将数据作为评价和引导传播内容的标准。但是,数据并不完全是真实、客观的。在生产和传播过程中,平台后台可以通过计算机技术对数据造假,例如开发“刷数据”的机器,通过不间断工作制造流量数据;内容生产者有时也会雇佣“水军”在微博、豆瓣等平台传播、评价作品,通过人为的注水数据影响真实评价。

在消费端,“流量明星”的出现延伸出数据造假的灰色产业链。对粉丝而言,数据是衡量明星名气、价值、影响力的最重要指标,因此她们致力于制造、维护自己喜爱的明星的数据,甚至出现“数据攀比”现象。粉丝内部通过的明确的分工合作,有组织、有计划地“打榜投票”为自己喜爱的明星“刷”数据;外部通过和数据造假公司的合作,为明星制造大量流量。“星援”就是一款在微博刷流量的APP,该应用有偿提供不登录微博即可转发微博博文和自动批量转发服务,用户可通过在APP内充值获取此类服务[14]。

庞大的数据造成内容产业的虚假繁荣,表面的蓬勃之下暗藏危机。流量对用户消费习惯的“养成”实质是资本对消费文化的“养成”,非理性消费加剧了“流量至上”的生产逻辑。平台对流量变现的过度追求导致流量造假、网络黑产等问题频出,不仅破坏了内容产业的健康生态,而且对社会治理带来极大隐患,助长浮躁之风。

3

乌合之众:文化危机隐忧

戏剧性、争议性、话题性的内容更能引发舆论关注,暴力、色情、猎奇等元素具有天然的吸引力,因此符合这些标准的内容往往成为流量追捧和制造的对象。在娱乐的狂欢之中,碎片化的阅读习惯割裂了严肃阅读行为,人们的注意力被流量信息淹没,专注享乐却忽视了对公共事务的关切。

当流量充斥线上、线下的生活空间时,依托于独立、理性、深度思考而建立的社会文化会遭遇衰落甚至被颠覆的危机,到那时,被流量、算法操控的平台用户会因为陷于信息茧房,变成情绪化、极端化、丧失自主思考能力的“乌合之众”。而当未经严格把关的奇观文化充斥电子媒介,对于和互联网一同成长的“Z世代”、互联网原住民来说,信息与娱乐的分野消失,被动陷入简单视像的催眠和麻痹之中。

媒体、平台、用户都搭载着流量的快车飞速前进,然而人们的文化素养未必可以保持一致的步伐。流量建构的世界越繁荣,我们的文化内核,却或许正在变得日益贫瘠。

数字化改变了社会的方方面面,数字媒介深入我们生活的肌理,像毛细血管一样铺设开来,为我们提供必须的信息服务。我们在获取便利的服务、感受技术带来的美好体验时,更应警惕“免费”的包装下早已标好的价格。“流量至上”思维主导下的互联网已经暴露出许多问题,我们被流量困在数字化的信息监狱里,不仅毫无察觉,更是主动与资本合谋,协助统治者、操控者实行自我规训、自我操控。如何打破流量的藩篱、重建内容价值、找回失落的主体性,值得每一个身处数字空间的人严肃思考。

注释

[1][4]数据来源:中国互联网络信息中心:第47次《中国互联网络发展状况统计报告》,2021年2月3日,

[2]数据来源:人民网研究院:《中国移动互联网发展报告(2021)》,2021年7月22日,

[3]胡泳:《中国互联网20年:数字大革命和数字生活困境》,《新京报》,2018年10月25日

[5] Moazed A. & Johnson N.,Modern monopolies:What it takes to dominate the 21st century economy,New York:St. Martin's Press,2016

[6]陈秋心、胡泳:《社交与表演:网络短视频的悖论与选择》,《新闻与写作》2020(05):48-55

[7]阿尔文·托夫勒:《未来的冲击》,蔡伸章译,北京:中信出版社,2006年

[8]Elihu Katz在其著作《人际影响:个人在大众传播中的作用》中首先提出该理论,认为媒介接触行为是“社会因素+心理因素”“媒介期待--媒介接触--需求满足”的因果连锁过程,见《人际影响:个人在大众传播中的作用》,张宁等译,北京:中国人民大学出版社,2016年

[9]姚建华:《数字劳工:产消合一者和玩工》,北京:商务印书馆,2019年

[10]吴鼎铭:《网络“受众”的劳工化:传播政治经济学视角下网络“受众”的产业地位研究》,《国际新闻界》2017,39(06):124-137

[11]文森特·莫斯可:《传播政治经济学》,胡春阳译,上海:上海人民出版社,2009年,第152页

[12] 数据来源:抖音:《2020抖音数据报告(完整版)》,2021年1月5日,

[13]尼尔·波兹曼:《娱乐至死》,章艳译,北京:中信出版集团,2015年,第4页

[14]《流量造假:“蔡徐坤微博转发过亿”幕后推手一审获刑》,中国新闻网2021年3月10日,

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号