缺乏伦理考量的设计,带给我们赫胥黎式世界

“ 技术的成瘾性会“劫持”大脑

2019年9月,行为设计学的创立者B.J.福格(B.J.Fogg)在推特上预测说:“一场‘后数字化'运动将在2020年出现。我们将开始意识到,绑定在自己的手机上是一种低等行为,类似于吸烟。”或许更狠的类比,是类似于肥胖。现在到了2022年,相信会有越来越多的人希望这个运动发展壮大。

福格并非惟一一个这样想的人。像谷歌前设计伦理学家特里斯坦·哈里斯(Tristan Harris)这样的吹哨人早已提出手机不健康、会上瘾的观点。早在2016年,哈里斯就认定技术具有独特的成瘾性,会劫持“大脑”。

哈里斯说:“我们这一代人依赖我们的手机,对我们和谁在一起、我们应该思考些什么、我们欠谁一个答复,以及在我们的生活中什么是重要的,进行每时每刻的选择。如果手机就是你要把你的思想外包给它的东西,那就忘了大脑植入物吧。这就是大脑植入物。你一直在参考它。”

哈里斯将手机称为“口袋里的老虎机”。当然,手机之所以让人上瘾,是由于其上有非常多的应用,完全基于手机自身,与电脑网络本身不发生任何关系,比如Instagram就只存在于移动设备当中。这意味着App经济的兴起,可以说,iPhone应用商店开启了一个彻底改变我们互动方式的新时代。

一时不看手机,就浑身发痒,这是对移动应用程序的一种自然反应,这些应用程序旨在让用户尽可能频繁地滚动。正是这一点解释了“下拉刷新”(pull-to-refresh)机制——即用户向下滑动,暂停并等待查看出现的内容——是怎样迅速成为现代技术中最令人上瘾和无处不在的设计特征之一。当你向下滑动时,就仿佛拉动老虎机上的扳手,你不知道接下来会发生什么。这极其巧妙地利用了用户的心理;毕竟,如果赌博者不能自己拉动扳手,老虎机的上瘾性就会大大降低。

当一些人把我们的集体科技成瘾归咎于个人的失败,比如意志力薄弱,哈里斯却将矛头指向了软件即应用程序本身。应用程序是注意力经济的集大成者,今天我们之所以如此容易走神,是因为让用户分心,就是应用程序的设计初衷。比如,动态消息流的发明,为的是引诱我们滚动浏览无穷无尽的帖子,就像一只“无底碗”,根据一项研究,人们用自动倾注的碗喝的汤比用普通碗喝的多出73%,原因是不会意识到自己已经喝了很多。还有,社交媒体上的“朋友请求”选项卡会通过推荐“你可能认识的人”来促使我们添加更多的联系人,或者请求调取你的通讯录,而在一瞬间,我们无意识的冲动会导致这个循环继续下去。微信的信息流中,总是不乏一堆带着数字的小红点,而红色是一种“触发”色,比其他的颜色更容易让人点击——由于看到这种警报一样的东西,我们就会触发一种硬性的社会义务感,感觉得放下一切来回应。

如此的注意力经济为那些抓住我们注意力的公司带来了利润,它启动了哈里斯所说的“脑干底部的竞赛”。他解释说,在数字化使用方面进行自我控制,大可以说是用户的责任,但是否想到过,“在屏幕的另一边有一千个人,他们的工作是打破我能够维持的任何责任”?其实,我们早就失去了对我们与技术关系的控制,因为技术日复一日地变得更擅长控制我们。

由此,哈里斯认为,鉴于技术本身是会致人上瘾的,解决这个问题的责任就不在个人。他发起了一个倡导组织“善用时间”(Time Well Spent),试图将道德操守带入软件设计,说服科技界帮助我们更容易地从其设备中脱离出来。

该组织后来更名为“人道技术中心”(Center for Humane Technology),通过这一中心,哈里斯正在领导一场改变软件设计基本原理的运动。他号召产品设计师为软件开发采用某种“希波克拉底誓言”,阻止对人们的心理弱点的利用,并恢复用户的主动权。假如有一套关于软件的新的评级、新的设计标准、新的认证标准会怎样?我们可以做到不以成瘾为基础进行设计。

“ 是设计问题,而非个人意志问题

如果哈里斯不曾亲眼目睹技术的操纵,所有以上这些有关软件突破人类心理屏障的谈话,听起来可能不无偏执。哈里斯在湾区长大,于斯坦福大学学习计算机科学,同时在苹果公司实习,然后回到斯坦福大学攻读硕士学位,学习人机交互。在那里他加入了B.J.福格管理的行为设计实验室(Behavior Design Lab)。福格相信,行为的改变,是一个设计问题,而不是个人意志问题。

B.J.福格著,徐毅译,天津科学技术出版社2021年10月出版

B.J.福格著,徐毅译,天津科学技术出版社2021年10月出版

福格有位著名的学生,是Instagram的联合创始人迈克·克里格(Mike Krieger)。在课上,福格提出了一个设计挑战:“在几年内,这些我们称之为移动电话的设备将能拍照并将这些照片发送给其他人。构思这项技术的积极用途,设计一个新的系统或点子,使得照片分享功能让人们更加快乐。”学生们三人一组开始筹划,两周后,他们进行了演示,克里格的想法非常棒,得到了全班最高分。几年后,克里格创建了Instagram,而哈里斯曾帮助克里格作应用程序演示。福格承认:“早期的Instagram是一款功能极其简单的App,用户拍摄照片,用滤镜美化后再上传分享。现在它已经完全不同了,我很担心它对我们生活的影响。”

2007年,哈里斯自己也创办了一家名为Apture的创业公司,四年后被谷歌收购,哈里斯随后进入Gmail工作。他回忆说,他在那里的时候,增加用户在Gmail上花费的时间,从来不是该产品的明确目标。2013年2月,他撰写了《呼吁尽量减少分心和尊重用户的注意力》,这是一份长达144页的幻灯片演示文稿。他在报告中宣称:“历史上从来没有过少数设计师(大部分是男性,白人,住在旧金山,年龄在25-35岁)在三家公司的工作决定对全世界数百万人如何花费他们的注意力有如此大的影响……我们应该肩负一种巨大的责任去做好这件事。”三家公司指的是谷歌、苹果和Facebook。哈里斯只把演讲稿发给了他最亲密的10位同事,但它很快就传到了5000多名谷歌员工的耳朵里,包括当时的首席执行官拉里·佩奇(Larry Page),他在一年后的一次会议上与哈里斯讨论了这个问题。

哈里斯自视为一个产品哲学家,研究谷歌应如何遵循设计伦理,但他发现很快便遭遇了“惰性”。公司的产品路线图必须被遵循,修复那些明显损坏的工具比系统地重新思考服务更重要。谷歌的设计师在哈里斯的幻灯片发布后几乎没有什么工作上的变化。“这就是那种有很多人点头的事情,然后人们该干啥干啥。”

2015年,哈里斯离开谷歌,致力于推动更广泛的设计变革。哈里斯希望通过他的倡导组织“善用时间”,动员人们支持他所比喻的针对软件的“有机食品运动”,最主要的是帮助用户善用时间,而不是向用户索取更多时间。他的老师福格也变成了哈里斯工作的粉丝:“这是一件勇敢的事情,也是一件困难的事情。”

福格的行为设计实验室现在开始推出减少屏幕时间的工具。哈里斯则展示了一系列自卫战术,例如:在iPhone上关闭所有通知;为短信设置一个自定义的振动模式,可以感觉到自动播报和人类讯息之间的差别。很多战术来自于哈里斯对心理学的研究。因为仅仅瞥见一个应用程序的图标就会“触发一整套感觉和想法”,他修剪了手机的第一屏,只包括Uber和谷歌地图等执行单一功能的应用,以避免掉入应用程序的“无底洞”。

谷歌曾经有一项实验,通过将糖果从透明容器移到不透明容器中,来减少员工的M&M零食,哈里斯借鉴了这种做法,试图让他的手机看起来极简。那些五颜六色的应用程序图标就好比糖果,他把所有耗时的应用程序都深埋在他的iPhone第二屏的文件夹里,结果是,那个屏幕一点也不吸引人。他还尝试创建一个软件,捕捉某人每周在其手机上的每个应用程序上所花费的时间,然后让用户叩问自己,哪些时间花得有所值。这些数据可以被汇编成一个排行榜,以“羞辱”那些让人上瘾但却毫无价值的应用程序。

iPhone的屏幕使用时间功能

iPhone的屏幕使用时间功能

“ 要求技术,而不是要求自己

当然有人持有不同的看法。尼尔·埃亚尔(Nir Eyal)写作了分析硅谷公司通过技术设计吸引用户的策略指南《上钩:如何打造形塑习惯的产品》(Hooked:How to Build Habit-Forming Products),那是在2014年。彼时,制作一个类似老虎机的应用程序是一件好的和令人兴奋的事情。设计人员的理想用语是“诱人的交互设计”、“一次又一次地吸引用户”和“设计改变行为”。

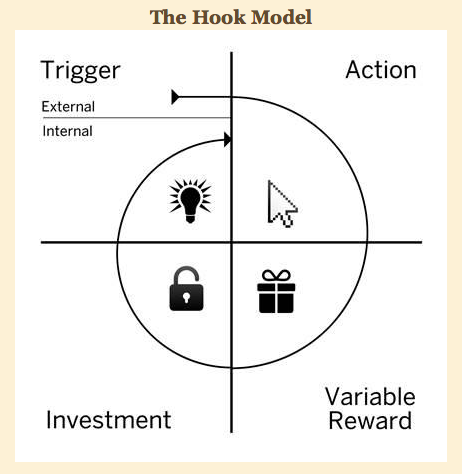

硅谷的技术专家们对《上钩》一书交口称赞。著名孵化器500 Startups的创始人戴夫·麦克卢尔(Dave McClure)称其为“任何希望了解用户心理的初创公司的必备小册子”。埃亚尔阐述了“巧妙地鼓励客户行为”和“令用户一次又一次回来”的技巧,这意味着一个四步计划的“钩子模式”,通过可变奖励等诱因来抓住并留住人们,或者在不可预测的时间间隔内获得快乐。他把这个模式形容为设计师的“新的超级力量”。

尼尔·埃亚尔在《上钩》一书中提出的“钩子模式”

尼尔·埃亚尔在《上钩》一书中提出的“钩子模式”

像哈里斯这样的人属于新一代科技精英,对自身行业不受欢迎的副作用“觉醒”了。他们虽然在科技行业中淘到了金,但感到十分内疚,意识到他们建立的东西是如此令人上瘾。埃亚尔也是如此,2019年,他出版了一本关于如何使我们摆脱技术沉迷的新书。与上一本书相比,这是一个180度的大转弯,但尽管如此,他说他并没有后悔当年写了《上钩》。

埃亚尔认为,很多时候我们看手机是因为我们焦虑,不善于独处——而这并不是手机的错。他直言不讳地说:“沉迷于屏幕?这确实是你的问题。对许多人来说,社交媒体是一件非常好的事情,游戏是一件非常好的事情。关键是你如何使用。”

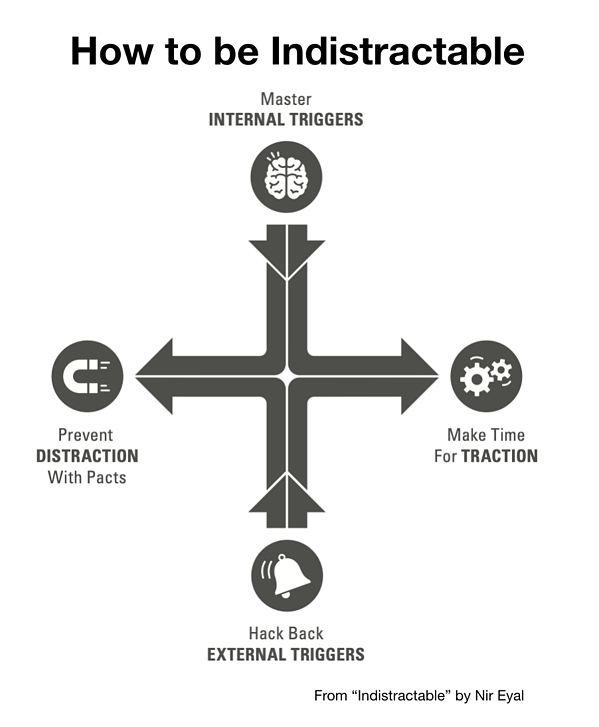

现在他有一个配方可以让你解脱——虽说一开始就是你的错。这本新书叫作《心无旁骛:如何控制你的注意力和选择你的生活》(Indistractable: How to Control Your Attention and Choose Your Life)。如果说“上钩”是一种方法,那么“脱钩”也是有方法论的。这一次,就像在《上钩》中一样,埃亚尔再次提出一个由四部分组成的模式——甚至再次将其描述为一种“超能力”——只不过这一次他针对的是用户,意在宣讲如何在一个争夺我们注意力的世界中做到全神贯注。

尼尔·埃亚尔在《心无旁骛》一书中提出的新模式

解决方案是以无数微小的方式重新树立责任。像是,回避或改变让你分心的外部触发因素,如禁用设备通知,把手机调到静音状态,或在工作中设置一个信号,告诉你的同事你正处于专注模式;使用“预先承诺”如价格协议,以激励你贯彻目标,如果因分心而导致了拖延,就付给和你签约的一方真金白银(在埃亚尔的案例中,这包括如果他没有按时完成《心无旁骛》,就得向他的朋友支付1万美元)。

读者或许会发现其中一些技巧是有用的。但在技术的分心或成瘾这类关键问题上,埃亚尔大错特错。

埃亚尔的论点大致如下:我们经常把分心的原因归咎于技术。然而,由于所有人类行为的动机都是为了尽量减少不适感,因此分心的“根源”在于我们自己。相比之下,技术只是一个“近因”。如果我们不解决根本原因,就会继续找到分散注意力的方法,并继续成为“我们自己制造的悲剧中无助的受害者”。另一方面,如果我们确实承认分心源于自己的内心,就可以采取措施,变得心无旁骛,最终过上我们想要的生活。

这里有许多奇怪的扭曲。比如,埃亚尔将内在动机与外部因素分开,并将其视为根本原因。这种根源/近因的区分来自于工程和管理科学中的诊断过程,也即“根源分析”(root cause analysis)。为什么这种方法适合用于诊断人类行为?作者没有给出理由。为什么一个行为不能是多个根本原因的结果?这个问题没有被问到。难道技术不能像许多其他的影响一样,增加我们内心的不舒服和不满意吗?这个问题甚至完全没有被提出来。所以,到底什么是“根本原因”?埃亚尔也没有定义。

事实上,在整本书当中,他对根本原因和近因的看法是不一致的。在不同的地方,他很乐意把各种环境因素——关系的、组织的、心理的和文化的——解释为分心的根本原因,但同时把任何关于技术的建议视为可笑的道德恐慌,即否定这些技术实际上是为分心而设计的,本身就是结构问题的一部分。他似乎觉得万事都可能导致分心,唯有技术不会。

这是一种从根本上非常不严肃的处理问题的方式。想想看:告诉技术设计者分心或者成瘾不是他们的错,管理分心问题最终属于用户的责任,即使他们的产品确实分心,其“根源”总在于用户自己。如此说法不啻为“技术中性论”的典型体现,是“枪不杀人,人杀人”这种可笑之论的一个数字化翻版:技术不会分散人们的注意力,只有人才会分散人们的注意力。

坚持这样的论调,其实等于为反对系统性变革的利益集团提供掩护,阻止了人们去对抗那些有意设计为成瘾的技术,使得被技术所干扰的人不愿意从他们的技术中要求更多,而更倾向于要求自身拥有“超能力”。历史证明,所有的人性限制注定令这类能力归于虚幻。

不客气地讲,埃亚尔属于那些一开始就在卖沉迷药的人,现在又倒回来推销治疗方法。在《上钩》中,埃亚尔写道:“社会发展出控制新习惯的精神抗体,还将需要很多年,也许是几代人的事。”但是,在《心无旁骛》中,他又写道:“我们有独特的能力来适应这种威胁。我们现在就可以采取措施,重新训练和恢复我们的大脑。说白了,我们还有什么其他选择?我们没有时间等待监管机构做些什么,如果你屏住呼吸等待公司令他们的产品不那么令人分心,到头来,你早失去知觉了。”

“ 缺乏伦理考量的设计,带给我们赫胥黎式世界

把一切都归咎于个人,而忽略了分心和成瘾的结构性原因,这不仅在对待人性方面是不科学的,在看待对社会的影响方面是不公正的,在让人们屈服于现成设计方面也是缺乏想象力的。

技术的存在是为了帮助我们超越自身的限制。我们不能仅靠自己来对抗分心——我们也不应该这样做,而技术,经过适当的设计和激励,应该成为帮助我们更好驾驭生活的必要手段。

不过,目前的趋势却似乎是以越来越复杂的形式对用户进行更深层次的操纵。例如,Snapchat勾引用户的策略让老式社交媒体的策略都显得古板。当收信人阅读信息时,社交媒体会自动告诉发信人——按照福格的行为设计逻辑,这一设计选择激活了社会互惠意识,并鼓励收信人作出回应。Snapchat的做法更胜一筹:除非改变默认设置,否则用户会在朋友开始给他们输入信息的瞬间就被告知,这就使得对方如果不完成输入就会显得很失礼。而该应用程序的Snapstreak功能,则会显示用户连续向其他用户发送照片的天数,并用一个表情符来证明友谊的忠诚。这让一些青少年抓狂,以至于他们在度假前把自己的登录信息交给朋友,求他们代为拍摄。

Facebook的无限滚动浏览也好,YouTube的自动播放也好,Snapchat的表情符也好,抖音的竖屏视频也好,都是糟糕的技术侵害者,目的皆是为了养成用户的习惯并令他们上瘾。在科幻电影中,人工智能的威胁常常被描绘成追杀人类的终结者式机器人,但我们真正应该害怕的是扎克伯格和张一鸣们,他们的算法让我们无法抗拒数字垃圾食品。虚假新闻的争议,让问题变得更为严重,它会利用人类的心理漏洞来操纵我们的冲动,去查看那些耸人听闻及具有破坏性的内容。

有没有可能创造一种更健康的方式来替代当前的科技垃圾食品?这种转变将需要重新评估根深蒂固的商业模式,使成功不再取决于对注意力和时间的要求。在设计中纳入伦理考量的最大障碍,并不是技术上的复杂性,根据哈里斯的说法,它是一个“意志问题”。对于任何破坏参与或增长的东西,硅谷的文化可能会与之强烈冲突。在高科技行业,无人愿意放慢脚步,深思熟虑地考虑他们的行为以及这些行为对他人的影响。创业者们只想把更多的用户拉进来,并尽可能多地消耗他们的时间,以证明数十亿美元的估值和数亿美元的风险投资是合理的。

随着数字文化走出其漫长的蜜月期,一个反击浪潮已经兴起。考虑到人们眼下的心态,苹果和谷歌已将屏幕时间监测纳入其旗下产品。然而根据这些公司的有良知的叛逃者的揭露,社交网络平台的有害性是一个有意为之的特点,并不是一个漏洞。他们声称,操纵人类行为以获取利润的做法被精确地编入这些公司。

哈里斯说:“我们实际上已经创建了一个比人类思维更加强大的人工智能,但是我们把它唤作别的东西,并将它隐藏在社会之中。通过将其称为动态消息,没有人会注意到我们实际上创建了一种完全肆意横行、失去控制的人工智能。”

事到如今,没有比阻止这种人工智能更紧迫的问题了,因为它正在改变社会的民主,正在改变我们进行对话的能力,以及我们彼此之间的关系。

正是在这种背景下,我们可以认为,近年来对乔治·奥威尔(George Orwell)式的监控国家的夸大可能是错误的,另一位英国科幻作家阿道斯·赫胥黎(Aldous Huxley)提出了更有预见性的意见。他警告说,奥威尔式的胁迫对民主的威胁不如心理操纵的更微妙的力量,后者利用了“人类对分心的几乎无限的渴望”。

电视剧《美妙新世界》剧照,改编自赫胥黎同名小说

电视剧《美妙新世界》剧照,改编自赫胥黎同名小说

当今的美妙新世界还在全面推进。如果注意力经济侵蚀了我们的记忆能力、推理能力和为自己做决定的能力——所有这些能力对自我管理至关重要——那么我们的世界还有什么希望?

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号