摘要

公众本身可能是幻影,而舆论可能是制造出来的——李普曼所描述的不完美的公众不可能构建民主的真正基础,此即《舆论》一书的核心内容。对于公民组成社区而致力于某些更高公共利益的想法,李普曼实施了最具破坏性的攻击之一。然而他的论敌杜威坚持,在一个民主国家,政治知识只能通过公民之间的对话来实现,关键是“改善辩论、讨论和说服的方法和条件”。在《舆论》问世100周年之际,回望“李杜之辩”,我们看到,李普曼强调的根本问题并未消失,而杜威的担忧和建议也一如既往地切题。步入网络社会,更多的信息并不一定会导致更多受启蒙的公民参与,也可能带来更多的噪音与无知;然而只要一个民主国家能够保持开放的话语和合理的辩论渠道,事实的真相总会浮现出来。

【关键词】舆论 公众 自由 民主

01

从大众手里保护共和国

2022年是李普曼名著《舆论》(Public Opinion, 1922/1998)问世100周年。常常听到一种说法,李普曼是世界上最伟大的新闻记者。这个说法其实经不起推敲。如果说新闻是匆忙的历史,那么李普曼的新闻通常是自上而下的历史。《大西洋月刊》(The Atlantic)曾打过一个比方:“他游历在拥有财富和影响力的群岛上,与居住在这些岛上的统治阶级成员共进晚餐,但并不关心群岛间的海域中的人的生生死死。”(Petrou,2018)

《舆论》,1922

然而,公平地说,李普曼从未将自己视为记者,而是评论员或政治哲学家。他以自己的写作参与并尝试影响公共事务。他一生中确实发挥了自己的作用,不过是在政治系统中那一个个非常精巧的小角落里。然而,如此行事符合他自己对这个世界的看法。在《幻影公众》(The Phantom Public, 1925/1993)中他写道:“必须把公众放在其位上……只有这样才能使我们每个人都免于迷惑的羊群的践踏和嘶吼。”(Lippmann,1925/1993:145)

在李普曼的眼里,“迷惑的羊群”(a bewildered herd)是民主的旁观者而不是参与者。李普曼的书强烈批评了民主理论中有关“公众”概念的误解,例如相信它由拥有主权的和全知全能的公民(sovereign and omnicompetent citizen)组成(Lippmann,1925/1993:11);“人民”是一种具有统一意志和思想的超人,或者是“具有统一性的有机体,其中个人是细胞”(Lippmann,1925/1993:137);公众指导事件的发展过程(Lippmann,1925/1993:67);它是一个具有固定成员资格的可确认的机构(Lippmann,1925/1993:67,100);它体现了世界性的、普遍的、无私的直觉(Lippmann,1925/1993:158-159);它是法律或道德的散发者(Lippmann,1925/1993:96)。

李普曼反驳说,公众不是所有这些东西,仅仅是“幻影”, 即嵌入“虚假哲学”中的一个抽象物(Lippmann,1925/1993:67,190),而虚假哲学则依赖于有关“社会的神秘概念”(Lippmann,1925/1993:137)。他批评道,民主理论模糊地认为,公众可以胜任对公共事务的指挥,政府的职能代表着人民的意愿,然而这种说法不过是虚构。

《幻影公众》,1925

李普曼认为社会是由两种人组成的:行动者和旁观者(Lippmann,1925/1993:Part I, Chapter III),也称为局内人和局外人(Lippmann,1925/1993:140)。行动者是可以“执行”自己的意见以解决问题实质的人,而旁观者是公众,只能旁观行动。只有足够熟悉问题实质的人才能分析问题并提出解决方案,以采取“执行措施”。没有人时刻都具有执行能力,这是无所不能的主权公民的神话。现实是,个人随时在这些能力中移进和移出:“一件事情中的行动者是另一件事情的旁观者,而人们则在他们作为执行者的领域与作为公众成员的领域之间不断地来回移动。行动者和旁观者之间的区别……不是绝对的区别。”(Lippmann,1925/1993:100)但是,私人公民只是“坐在剧院后排的聋哑观众”(a deaf spectator in the back row)(Lippmann,1925/1993:3),因为在大多数情况下,他们对私人事务和个人关系的兴趣要大于对社会事务的兴趣。

兴趣而外,能力也是大问题。公民并非“天生有能力”指导公共事务(Lippmann,1925/1993:28)。普通公民生活在一个他们看不到、不了解、也无法指导的世界中。沿用剧院的比喻,李普曼把普通人的政治智慧比作一个在第三幕戏中间走进剧院的观众所思:“公众将在第三幕的中间到达,并在最后一幕前离开,停留的时间也许只够决定剧中谁是英雄、谁是恶棍。”(Lippmann,1925/1993:55)

然而,根据李普曼的观点,公众在社会动荡或“失调危机”期间可以进行干预(Lippmann,1925/1993:189),此时,公众具有一种特定的作用和一种特殊的能力。舆论由此登场,其职能是通过使用自己的力量阻止武力的使用。舆论通过投票决定是让一个政党还是另一个政党来回应政府管理的失败。然而,公众采取这种行动不是凭自己的意愿,而是由局内人领导,他们可以识别并评估其处境。公众无法理性地决定是否存在危机:“舆论不是理性力量……它并不推理,调查,发明,说服,讨价还价或解决。”(Lippmann,1925/1993:59)它只能通过判断哪个团体更能够解决眼前的问题,对那些可以采取直接行动的人施加力量:“当人们就他人的目的而采取立场时,他们就是公众。”(Lippmann,1925/1993:188)对专断性武力的制止是公众最大的期望。这是舆论的高度受限的“特殊目的”(Lippmann,1925/1993:188)。

李普曼可以说是一位公开的精英主义者,尽管他写了数本以公众为主题的著名著作,他的社会理论却是“把信任安置在直接相关的个体”(也即局内人而不是“公众”)身上的理论(Lippmann,1925/1993:188)。他们是发起者、管理者和问题解决者,应该尽可能使他们免受来自无知的、不相干的和爱管闲事的的局外人也即公众的干扰(Lippmann,1925/1993:140)。这种社会安排“使人作为公众的注意力得到了节约,并要求他们在自己无能为力的事情上尽量少加掺乎” (Lippmann,1925/1993:189)。由于它“限制了人们作为公众的努力……这样的干预措施,可以帮助减轻(社会)骚动,从而使人们回到自己的事务中,由于那是对特殊事务的追求,因而也是他们最感兴趣的东西”(Lippmann,1925/1993:189)。

李普曼

在这里,李普曼将私人公民对公共事务和私人事务的知识区分开来。个人有时间、有能力、有愿望,可以很好地了解私人现实,并在其中管理自己,但对公共生活却不能如是看待。个人可能以相对敏锐的眼光对待他的私人事务,而公民则是带着起雾的眼镜看待公共事务。也就是说,我们对私人事务的细微和复杂之处可以悉数掌握,但我们对公共事务的理解却遥远而模糊。

李普曼指出了民主传统的一个困境,即它“总是试图看到一个世界,在这个世界里,人们只关心那些原因和结果都在他们居住的区域内运作的事务。民主理论从来没有能够在一个广泛和不可预测的环境中设想自己”(Lippmann,1922/1998:269-270)。而在像我们这样的复杂文明的广泛和不可预测的环境中,公共事务不仅仅是私人事务的延伸。存在一些大型的、遥远的、复杂的问题,牵涉到公民缺乏日常直接接触的事务,其因果关系很少一目了然。如此事务所波及的大部分现实是“看不见的”(unseen),按照李普曼的说法,“自治的核心困难”也即“处理看不见的现实的困难”(Lippmann,1922/1998:396)。

换言之,只有公民充分了解自己的环境,才能真正实现自治。亚里士多德关于公民是“政治动物”的概念[1]无法在现代民族国家中实现;它是一个令人失望的神话。李普曼感到无法恢复公众的名誉,就决定打碎它——彻底摧毁关于公众作为政治共同体的进步主义幻想。在《幻影公众》中,他不仅为民主的基础假设贴上了“错误的理想”的标签,而且认定持有这样的理想是有害的。在该书的最后一段,李普曼写道:“我没有任何立法计划可以提供,没有任何新的机构可以建议。我认为,当前的民主理论中存在着巨大的混乱,阻碍并扭曲了民主的行动。我对混乱的某些层面进行了抨击,但并无多少信心,只除了一点:我相信一种错误的哲学往往会使思想定型,对经验的教训施加反对。”(Lippmann,1925/1993:190)

正如李普曼的传记作者罗纳德·斯蒂尔(Ronald Steel)所解释的那样,李普曼的这些想法象征着他坚信亚历山大·汉密尔顿(Alexander Hamilton)是对的:大众,远非托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson)所设想的,构成了共和国的良性骨干,实际上,他们是无知的暴民,必须保护共和国免受其侵害(Steel, 1980:276-77)。

李普曼在他的前几本书中都发展了这个主题,为这位年轻作家赢得了极大赞誉。他问道,一国的命运赖以安放其上的广大人民,如何拥有在一个如此复杂的国家和世界中作出清醒而明智的政治判断所必需的大量知识?在他的职业生涯中,他以多种不同的方式回答了这个问题,但他最著名的是他的核心论点,即只有一个知识渊博且训练有素的精英阶层才能抵御大众的善变热情,并最终可加以信任来引导国家事务。

02

现代自由意味着什么

1919年11月,李普曼在《大西洋月刊》上发表题为《民主的基本问题》的论文,该文随后收入《自由与新闻》(Liberty and the News, 1920),成为这本小册子中三篇论文中的一篇,改题《现代自由意味着什么》。他写道:“从来没有人想出一个绝对的或普遍的政治理想,原因很简单,没有人知道足够多,或有能力知道足够多,来做到这一点。”(Lippmann,1920/2020:8)而在政治现实层面,“每个人对世界都应该有自己的观点,可这个世界已经变得如此复杂,以至于超出了他的理解能力。”(Lippmann,1920/2020:12)所有的公共事务,无论是政府的目的,还是人民的愿望,个人所能掌握的都不过是二手、三手乃至四手资料。他无法亲自去查看,哪怕事情近在咫尺,对他的判断力也是个考验。就连那些以研究政治为职业的人,也做不到同时跟踪市政府、州政府、国会、国家各部门、产业形势和世界其他地区的情况,更不要说并不具备足够知识的普通人了。李普曼以自己为例说明了这一点:

我同情[公民],因为我相信他背负着一项不可能完成的任务,并被要求实践一个无法实现的理想。我自己也发现是这样,因为虽然公共事务是我的主要兴趣,而且我把大部分时间都花在观察它上,但我找不到时间去完成民主理论对我的期望;也就是说,了解正在发生的事情,并就自治社区面临的每个问题发表值得表达的意见(Lippmann,1925/1993:10)。

这时人们只能依赖新闻。“可是新闻从远处传来;它在难以想象的混乱中纷至沓来;它涉及到不容易理解的问题;它来了,被忙碌而疲惫的人们吸收,他们必须接受给予他们的东西。”(Lippmann,1920/2020:13)公众永远无法完全理解政治的原因,部分在于个人只能将很少的时间用于公共事务,部分则是事件必须被压缩成简短的信息。人们不得不抓住关键词和头条新闻,否则就会一无所获。

在《自由与新闻》中,李普曼论述道,在无人帮助的情况下,新闻永远不可能为了民主自治的目的而提供对现实的准确描述。谁知道什么是谎言,什么不是谎言?“当所有的新闻都是二手的,所有的证词都是不确定的,人们不再对真相作出反应,而只是对观点加以回应。他们行动的环境不是现实本身,而是报道、谣言和猜测的伪环境(pseudo-environment)[2]。”(Lippmann,1920/2020:17)在《自由与新闻》中,这是一个很有说服力的观点;两年后,在《舆论》中,此观点转化为一部力作。

李普曼借用一个著名的短语“我们头脑中的画面”(pictures in our heads),认为舆论更多地是建立在不完美的、与外部世界不相符的形象之上(Lippmann,1922/1998:3-5),而不是真实的、清晰的、生活的现实。此种现实的假象即“伪环境”(Lippmann ,1922/1998:15),这一概念涉及这样的想法,即一个人对事件或情况的看法可能与其环境中实际发生的事情不匹配。歪曲不仅产生于情感因素和自我需求,而且还产生于刻板印象(stereotype)(Lippmann,1922/1998:Part Ⅲ)。《舆论》一书使“刻板印象”成为日常用语的一部分,它表明人们在多大程度上只是看到了他们想看到的东西,听到了他们想听到的声音,并根据“我们头脑中的画面”在这个世界上行动。

李普曼运用格雷厄姆·沃拉斯(Graham Wallas)和西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)的著作来说明多种伪环境的特征,这些伪环境与外部世界截然不同。在《政治中的人性》(Human Nature in Politics, 1908/1981)中,沃拉斯论述了公众对周围环境的理解。他指出,宇宙给公众带来了无穷无尽的感觉和回忆,每一种感觉和回忆都互不相同,在这些感觉和回忆面前,除非人们能够选择、认识和简化,否则将无力思考或行动(Wallas,1908/1981:134)。沃拉斯(1959)的“大社会”(Great Society)概念也永久进入了李普曼的思想(Walker,1959),所谓“大社会”,沃拉斯用以指代复杂的、机械化的工业社会,通过应用技术知识而获得迅猛发展,产生了由官僚结构和非个人力量捆绑在一起的个体集合(Wallas,1914/1967)。现代社会的规模让李普曼对“人可以认识环境并对环境作出明智的政治判断”这一假设产生了怀疑。同时,李普曼也利用《梦的解析》(The Interpretation of Dreams)(Freud,1899/2010)发展了他有关存在于个人头脑中的“伪环境”的想法(Rogers,1994)。[3]

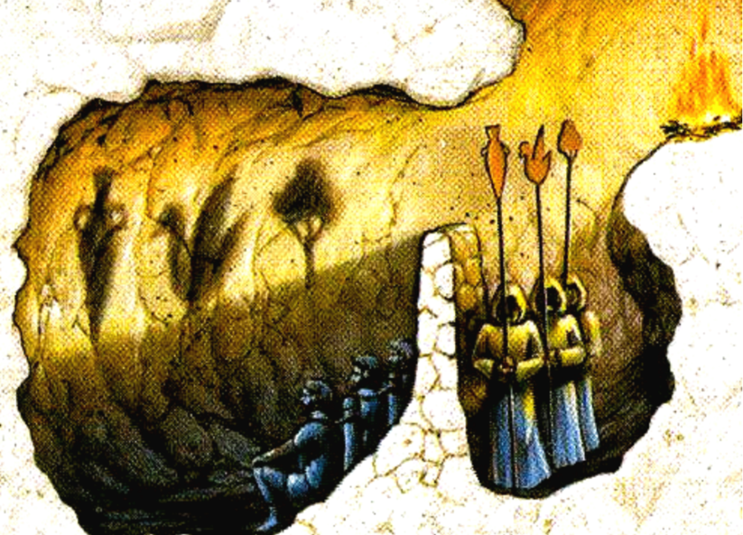

在伪环境中,人们将外部世界简化为刻板印象以便吸收,但实际上,他们很难理解当代世界的复杂性。“在大多数情况下,我们不是先看到,然后再定义,而是先定义,然后才看到。在外部世界的绽放的、嗡嗡作响的巨大混乱(the great blooming, buzzing confusion)[4]中,我们挑选出我们的文化已经为我们定义的东西,我们倾向于以我们的文化为我们定型的形式来感知我们挑选出来的东西。”(Lippmann,1922/1998:81)

在此种认识上,李普曼对“舆论”作了简短定义:

外部世界的其他人的行为,只要这种行为与我们的行为相交,依赖于我们,或者使我们发生了兴趣,由此产生的相关特征,我们笼统地称之为公共事务。这些人头脑中的画面,关于他们自己和他人的画面,关于他们的需求、目的和关系的画面,就是他们的公共意见。而那些由一群人或由个人以群体的名义据其采取行动的画面,则构成了大写的公共意见[5](Lippmann,1922/1998:29)。

这样的画面,决定了非常多的政治行为,由此产生了民主的基本问题:公民充满了无知、主观思维、刻板印象和偏见,即使在令人信服的证据面前也不会屈服,并没有做好自我管理的准备。

李普曼相信,真正的舆论不应该统治民主,必须对这种非理性的力量加以约束,为此他专门创造了一个词汇“制造同意”(manufacture of consent)[6](Lippmann,1922/1998:248)。如果为了公共利益而适当部署、制造同意,对一个有凝聚力的社会来说是有益和必要的,因为在许多情况下,公众的“共同利益”是不明显的,除非仔细分析所收集的数据。而分析数据是一个关键的智力活动,大多数人对这一活动并不感兴趣或没有能力从事。由于在一个政策环境日益复杂的世界中,民主国家要制定有效的公共政策,几乎不可能发展出一个充分知情的公众,因此李普曼认为,技术官僚精英更适合为公众利益工作,而不一定会破坏“被统治者的同意”(consent of the governed)的概念(Lippmann,1955/2009:14)——“制造同意”的“同意”,本来就是指“被统治者的同意”。

可是,倘使如此,我们不禁会问:公民可能形成真正的“公众”舆论吗?公众本身可能是幻影,而舆论可能是制造出来的——无论从哪一方面看,舆论都不是知识渊博的公民深思熟虑的产物。正是在这种背景下,我们遭遇李普曼对自由的独特定义,它多年来一直令许多读者和解释者感到困惑。

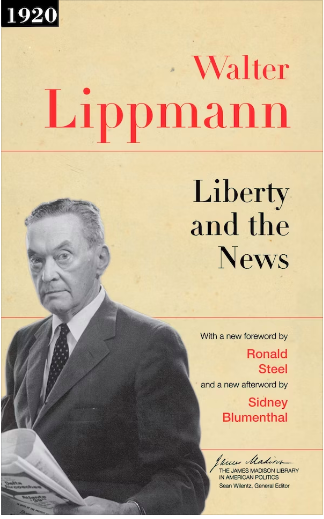

《自由与新闻》,1920

迈克尔·舒德森(Michael Schudson)指出:“《自由与新闻》的‘自由’是书中最奇怪和最特立独行的术语。李普曼说的不是约翰·弥尔顿(John Milton)在《论言论自由》(Areopagitica, 1644)中捍卫的意见自由或自由表达。……李普曼认为,自由是保护公众使用事实记录的努力。它是被绑在现实的桅杆上的自由,用以摆脱对这种或那种正统观念、先入之见或谎言的效忠。”(Schudson, 2007)

这是说,不能根据意见来定义自由,而应根据事实来定义自由。“只有通过在人类生活的主要事务中寻求自由的原则,也就是说,在人们教育他们的反应和学习控制他们的环境的过程中,才能获得自由的有用定义。在这种观点下,自由是我们用来保护和提高信息真实性的措施的名称,我们依靠这些信息来行动。”(Lippmann,1920/2020:21)

在这个意义上,自由“与其说是允许,不如说是构建一个越来越独立于意见的信息体系”,而“只有通过把我们的兴趣从‘意见’转移到客观现实,才能使意见既自由又有启发性”(Lippmann,1920:17)。明乎此,我们才能够理解李普曼的论断:“没有针对宣传的保护,没有证据的标准,没有强调的标准,所有民众决定的活生生的实质都会暴露在各种偏见和无限的利用之下。这就是为什么我认为旧的自由学说具有误导性,它没有假定舆论统治的存在。”(Lippmann,1920:20)《自由与新闻》的批判性目的是识别和检查具体的政治、社会和技术障碍(比如审查制度),这些障碍破坏了新闻所提供信息的真实性。而该书的建设性体现于识别和检查潜在的提高新闻可靠性的改革方案——无论是道德、政策还是实践上的。李普曼相信:“真正重要的是努力使意见对事实越来越负责。一个缺乏信息来识别谎言的社会不可能有自由。”(Lippmann,1920:20)

注释

[1] 《政治学》第一卷1253a。中译:“人天生是一种政治动物,在本性上而非偶然地脱离城邦的人,他要么是一位超人,要么是一个鄙夫。”见亚里士多德:《政治学》,颜一、秦典华译,中国人民大学出版社,2013年,第八卷。英译本参:Aristotle’s Politics. Second Edition. Translated and with an Introduction, Notes, and Glossary by Carnes Lord. Chicago: The University of Chicago Press, 2013.

[2] 伪环境,通译“拟态环境”,本文认为伪环境的译法更为准确。

[3] 有关弗洛伊德对李普曼的影响,亦可参见Steel, Walter Lippmann, 45-50。

[4] “绽放的、嗡嗡作响的巨大混乱”语出威廉·詹姆斯(William James)《心理学原理》(The Principles of Psychology, 1890),原用来形容婴儿出生时初次见到外部世界的场景。

[5] “大写的公共意见”(Public Opinion with capital letters),即舆论。

[6] 爱德华·赫曼(Edward Herman)和诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky)用李普曼的这一短语作为他们关于媒体的开创性著作的标题。见Herman, Edward & Chomsky, Noam (1988). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York: Pantheon Books.

(未完待续,原载《新闻记者》2023年第3期)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号