披沙沥金

人类无疑正处在一个危险的十字路口。我们不得不问,我们是否有道德上的毅力来拯救我们自己,使我们免于真正的灭亡。在寻找答案的过程中,我们仍然需要利用过去来更好地理解当下。

本专栏意在对选定的个人的生活和贡献进行一种富于当代意识的文化调查,虽然历史可能是不稳定的,但它确实倾向于随着时间的推移而结晶。一群特定的男人和女人,塑造了他们所处的时代,同时也在他们身后的文明中留下了明确的印记。

现在,我们比以往任何时候都需要找到相信这个世界的理由,因为它是我们唯一的世界。因此,当我们回顾过去以展望未来时,让我们追随并超越那些拒绝接受历史压迫的抵抗者,那些让我们热泪盈眶的作家,那些震撼我们灵魂的艺术家,那些敢于书写无法用语言表达的爱的诗人,那些以持续的智力投入来守望社会的思想者,以及所有从未被眼前的限制所打败的异类。

——胡泳

探索人类经验的隐秘之处

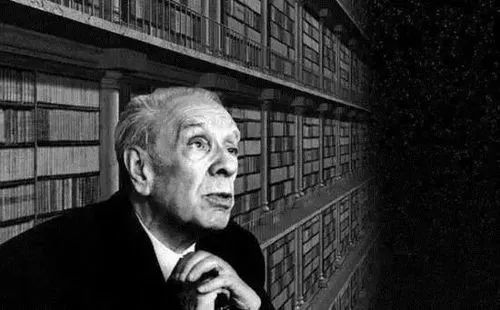

第一次阅读豪尔赫·路易斯·博尔赫斯的作品就像发现字母表中的一个新字母,或者音阶中的一个新音符。

赛博朋克作家威廉·吉布森(William Gibson)描述了他第一次读博尔赫斯的《特隆、乌克巴尔、奥比斯·特蒂乌斯》(Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, 1940)的感觉,该小说围绕着一个似乎不存在的国家的百科全书条目展开。“如果软件的概念可以为我所用”,吉布森在为博尔赫斯的短篇小说集《迷宫》(Labyrinths, 英文初版1962年,再版2007年)所作的序言中写道,“我想我会觉得自己好像在安装一种东西,它成倍地增加了日后人们所称的带宽”。

博尔赫斯对迷宫、镜子、棋局和侦探故事等的运用创造了一个复杂的知识景观,以至于后世那些多层次、自我指涉、难以捉摸和充满暗喻的写作经常被贴上“博尔赫斯式的”(Borgesian)之标签。他用简单的描述呈现了最奇妙的场景,引诱我们进入他看似无限的想象力的岔道。

在他的奇幻小说《环形废墟》(The Circular Ruins, 1940)中,博尔赫斯创造了一个巫师,他隐居在一座古老的庙宇中,以“微小的整体”梦见一个人,“并将他强加给现实”。一个典型的博尔赫斯式的谜团出现了:叙述者是做梦者,还是他自己被梦到了?

在《博尔赫斯和我》(Borges and I,1957)这首诗当中,开头部分努力为叙述者发展出一种与博尔赫斯不同的身份,但到了诗的中间,两者之间的界限开始变得模糊,因为叙述者开始明白,“我尽管知道他有歪曲和美化的恶癖,却还是逐渐将自己的一切全都转赠给了他”。诗的发展远离了离散的叙事身份,转向了叙述者和博尔赫斯的融合,最后一行令人震惊:“我不知道我们俩当中是谁写下了这一页。”

多么高妙的讽刺。这首诗中的人物,无论是叙述者还是博尔赫斯,都没有写下这一页,因为他们是虚构的人物,除了创造他们的书页之外,无法独立行动。或者说,无论是叙述者还是诗中的博尔赫斯都不是真正的博尔赫斯,即这首诗的作者。活着的博尔赫斯已经不复存在,他留下的只是纸上的墨水。

《博尔赫斯和我》与读者玩了一个游戏,迫使读者质疑这首诗的叙述者的身份。这游戏有个名字叫“元写作”,就是关于写作的写作。元写作完成这项任务的方式之一是搅乱所谓的事实与虚构之间的界限。通过在故事中穿插故事之外的事件、人物或事实,来模糊虚构与非虚构作品的区别,这是博尔赫斯最喜欢的策略。他用下面的话结束他1964年的诗《挽歌》(Elegy):“噢,博尔赫斯的命运,/也许并不比你自己的命运更陌生。”

在这些元写作游戏的背后,隐藏着一些更简单、更深刻的东西,不仅对我们正在过的生活的现实提出疑问,而且还对我们未能实现的生活的现实提出疑问,对我们本来应该是的、或眼下的版本提出疑问,也许这样的版本除了我们自己之外,任何人都不会知道。

在博尔赫斯身上,后现代主义者找到了自己思想的先驱。(当然,这很讽刺,因为博尔赫斯认为所有作家都发明了自己的先驱。)博尔赫斯对书籍和文本有一种原创性的后现代态度。正如他在1941年指出的那样,“编写篇幅浩繁的书籍是吃力不讨好的谵妄,……更好的做法是是伪托一些早已有之的书,搞一个缩写和评论。……我认为最合理、最无能、最偷懒的做法是写假想书的注释”(《小径分岔的花园》序言)。博尔赫斯的典型作品会在文中提供诸多的资料来源和参考资料,其中一些是真实的,但许多却不是,所有这些都是为了模糊小说/非小说的界限,即使只是下意识地这样做。

自1986年去世以来的几十年里,博尔赫斯的全球地位不断提高。今天,很多人认为博尔赫斯是20世纪最重要的作家之一。在创作他那个时代最具原创性的作品时,博尔赫斯告诉我们,没有什么是新的,创造就是再创造,我们都是一团矛盾的思想,通过时间和空间相互联系。人类不仅是制造虚构的人,而且本身就是虚构的。我们所思考或感知的一切都是虚构的,知识的每个角落都是虚构的。

吉布森说博尔赫斯的小说像软件,其实我们可以说,所有时间和空间同时共存的万维网似乎也是博尔赫斯发明的。以他著名的故事《阿莱夫》(The Aleph,1945)为例,在这里,希伯来字母表的第一个字母变成了包含宇宙中所有时间和一切事物的时空点。正如博尔赫斯在故事中所写,“我看见阶梯下方靠右一点的地方有一个闪烁的小圆球,亮得使人不敢逼视。起初我认为它在旋转,随后我明白,球里包含的使人眼花缭乱的场面造成旋转的幻觉。阿莱夫的直径大约为两三厘米,但宇宙空间都包罗其中,体积没有按比例缩小”(王永年译)。

这个光彩夺目的小球,可以放在手掌中,然而透过它却可以看到整个宇宙。博尔赫斯从一些传说中的物体中汲取灵感,这些物体被描述为具有一种能力:在单一点上将所有其他点尽汇于此。所以阿莱夫仿佛日后的万维网:通过单一访问点,可以查看世界各地发生的一切;可以拥有涵盖所有兴趣领域的无数视角。

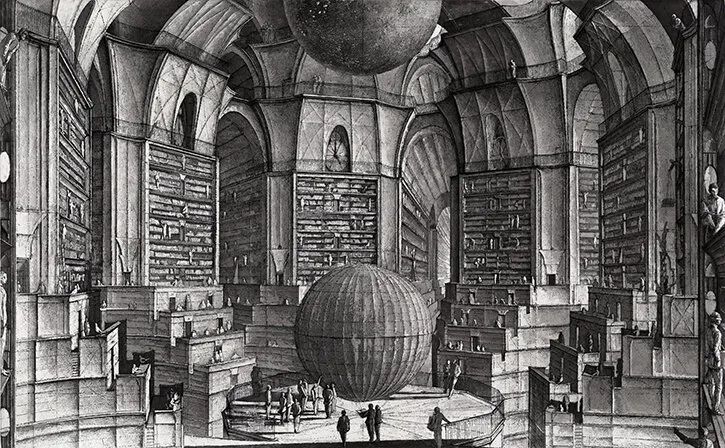

或者,在博尔赫斯最著名的故事之一《通天塔图书馆》(The Library of Babel,1941)中,他想象了一个无边无际的图书馆,它由无限的六角形回廊组成,回廊上下由竖井连接,构成了一个球体,它的圆周远不可及。在这庞大的图书馆里,没有两本书完全相同。“当人们听说图书馆已经收集齐全所有的书籍时,首先得到的是一种奇特的幸福感。人们都觉得自己是一座完整无缺的秘密宝库的主人。任何个人或世界的问题都可以在某个六角形里找到有说服力的答案。宇宙是合理的,宇宙突然有了无穷无尽的希望。”(王永年译)

同样地,我们在这里似乎也看到了万维网的概念和前景:一个相互连接的人类思想数据库,包含了所有可能的排列组合,一个对所有问题都可能给出答案的仓库。然而这张网在另一方面也和通天塔图书馆一样,虽然其中包含曾经或可能被书写的一切,但意义却十分难以捉摸。

尽管博尔赫斯很少以任何直接的方式谈论技术以及技术所带来的未来,但他的作品在当代关于档案、记忆和意识的未来、关于人类的机器化和数字化替代,以及关于交流系统的普及性及其对文学概念的重塑的讨论中,具有奠基性的地位。难怪有人发明了“赛博尔赫斯”(Cy-Borges)这个复合词,称博尔赫斯的作品中随处可见“后人类”的影子,因而把他尊为后人类主义的先驱(Cy-Borges: Memories of the Posthuman in the Work of Jorge Luis Borges, Penn State University Press, 2011)

无论是在一本虚假的百科全书中,一个不存在的世界开始侵入现实世界;抑或是经过多年的研究和祈祷,一个人梦见另一个人的存在,然后发现他自己也是一个梦;要么是一个阿根廷男孩拥有强大的照相记忆力,他可以在自己的过去中度过一生,以至于现在都不复存在——这一切都像阿莱夫和通天塔图书馆一样是悖论,而这些悖论几乎都依赖于有限与无限、时间与永恒、连续性与不连续性、一与多之间的难以维系的协作。博尔赫斯的小说都是极端的“超小说”(hyperfiction),也就是说,作为纯粹的“激进的心智现实”,它们暗示了最深层次的矛盾。明智的读者更喜欢这些故事,因为他们认识到故事根植于哲学、逻辑学和神学,并由此欣赏作者博学而机智的怀疑精神。

我将博尔赫斯的作品称为“可以住在其中的小说”,也就是说,在描绘虚构的地点、人物和世界以及有关这些人物和世界的传说和历史时却显得如此现实的小说。仔细阅读它们,我们会理解为什么人类喜欢故事。博尔赫斯的故事可以归于“推理小说”(speculative fiction)一类,如今,该类型更多地是一个涵盖恐怖、奇幻和科幻等题材的总称。博尔赫斯的笔下有很多故事深入描绘了彻底的幻想,但它们总是以某种方式来探索人类经验的隐秘之处。也因此,他的书不仅仅是书——它们是关于书和故事的书,探讨了故事对我们的影响,为什么传说和历史如此吸引我们,以及是什么让我们陷入扣人心弦的叙述中。

最终,博尔赫斯试图表达的,是人类如何构思和理解意义,以及意义对我们自身或我们渴望成为的人的启示。博尔赫斯提醒我们,寻求知识是人类与生俱来的本性,但如果没有理解知识的方式,没有受过教育,我们就会迷失方向。

书中之书为什么令人感到不安?

一个梦化为另一个,生生不息,

进行着无用的交织,

织成了无用的迷宫。

书中有书。王后并不知晓,

她讲给国王听的

是两人早已遗忘的故事。

先前的魔法使他们神魂颠倒,

连自己是谁都不知道。他们仍在梦中。

……

谁都看不完《一千零一夜》。

它就是时间,从不入睡。

白天逝去,它仍在看书,

山鲁佐德仍向你讲她的故事。

——博尔赫斯:《<一千零一夜>的比喻》(Metaphors of the Thousand and One Nights, 1977)

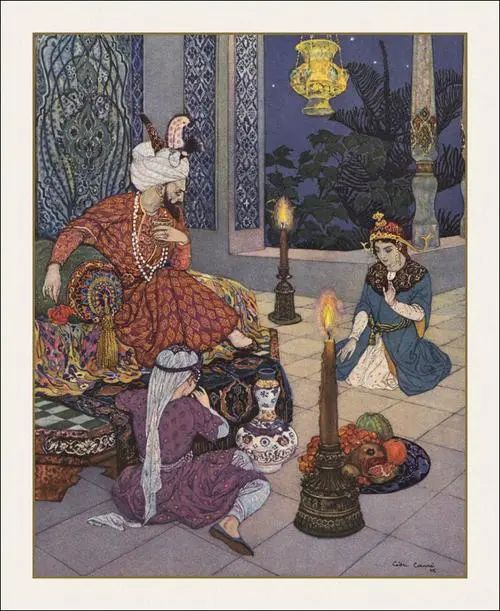

博尔赫斯痴迷于《一千零一夜》(One Thousand and One Nights)。在《吉诃徳的部分魔术》(Partial Magic of the Quixote,1949)中他写道:“这个怪异故事的集子从一个中心故事衍生出许多偶然的小故事,枝叶纷披,使人眼花缭乱,但不是逐渐深入、层次分明”,而是像波斯地毯一样,看来似乎偶然,满眼驳杂的色彩和线条,其实它自有秘密的规律。

集子开始的故事众所周知:国王得知自己兄弟的妻子不忠后大为震惊。他发现自己妻子的不忠行为更加明目张胆,于是将她杀害。在痛苦和悲伤中,他认定所有女人都是一样的。他狠毒地发誓每夜娶一个处女,翌晨等不到她来羞辱他,就砍掉她的脑袋。最后,负责提供新娘的大臣再也找不到处女了。大臣的女儿山鲁佐德(Scheherazade)决心自荐。新婚之夜,山鲁佐德开始给国王讲故事,但没有讲完。国王很想知道故事的结局,于是被迫推迟了对她的处决,以便听到故事的结尾。第二天晚上,她刚讲完一个故事,又开始另一个故事,国王急于想听到这个故事的结局,于是再次推迟了对她的处决。这种情况持续了一千零一夜。

其中,令博尔赫斯着迷不已的是第六百零二夜的穿插。那夜,国王从王后嘴里听到她自己的故事。他听到那个包括所有故事的总故事的开头,也不可思议地听到故事本身。“读者是否已经清楚地觉察到这一穿插的无穷无尽的可能性和奇怪的危险?王后不断讲下去,静止的国王将永远听那周而复始、没完没了、不完整的《一千零一夜》的故事……”(《吉诃德的部分魔术》)

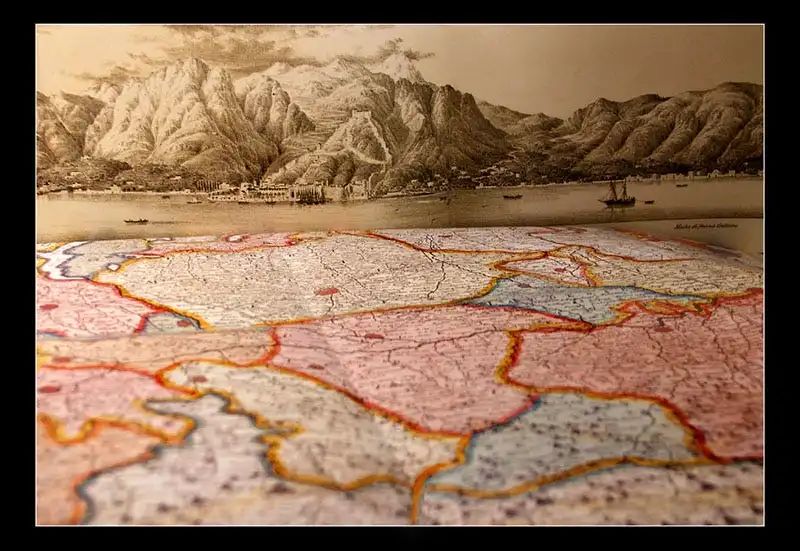

喜欢地图的博尔赫斯还曾挖掘出一幅无限地图,他介绍说,美国哲学家乔赛亚·罗伊斯(Josiah Royce)曾提出一个设想,描述了当地图被包含在领土内时产生的一个无限倒退的难题:“设想英国有一块土地经过精心平整,由一名地图绘制员在上面画了一幅英国地图。地图画得十全十美,再小的细节都丝毫不差;一草一木在地图上都有对应表现。既然如此,那幅地图应该包含地图中的地图,而第二幅地图应该包含图中之图的地图,以此类推,直至无限。”(同上)

接下来,博尔赫斯自问自答:“图中之图和《一千零一夜》书中的一千零一夜为什么使我们感到不安?……我认为我已经找到了答案:如果虚构作品中的人物能成为读者或观众,反过来说,作为读者或观众的我们就有可能成为虚构的人物。”这一大哉问与后现代主义最重要的文学概念之一“元小说”(metafiction)相关,而后现代主义元小说的主要创新本质上是关于“本体论”的:当这些小说将作者、叙述者、读者和人物带入历史与虚构、过去和现在、文本与物质现实等不同的存在框架中时,它们迫切地质疑现实的本质。

埃米尔·罗德里格斯·莫内加尔(Emir Rodriguez Monegal)在他的博尔赫斯传记中指出,“最终发现我们都只是梦的创造物的恐惧”是博尔赫斯“最原始的恐惧”之一。前引博尔赫斯诗中有如此诗行:“一个梦化为另一个/生生不息/进行着无用的交织/织成了无用的迷宫”,梦和迷宫在此连为一体,而“迷宫”则可以说是博尔赫斯最钟爱的“形象”——它既非常容易接近,又无比复杂。

迷宫、镜子、梦境、替身——博尔赫斯小说中反复出现的许多元素都是心灵向内的象征。对于博尔赫斯来说,所谓“普遍历史”(博尔赫斯常用语,例如中文读者熟悉的《恶棍列传》,准确地说,应译作《邪恶的普遍史》),既是所有人的历史也是一个人的历史,是人类心灵的历史,它迷失在时间的迷宫中,在其中背叛了自己。

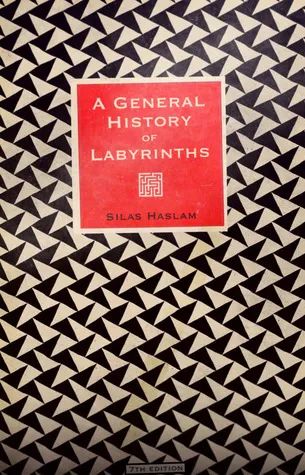

在《特隆、乌克巴尔、奥比斯·特蒂乌斯》中,博尔赫斯以一个注释漫不经心地告诉我们,乌克巴尔地方史写作者哈斯兰还写过一本名为《迷宫通史》( A General History of Labyrinths,亦即《迷宫的普遍史》)的书,这显然听起来像是博尔赫斯会写的书。然而这里令人着迷的并不是注释本身,甚至不是注释在故事中的作用,而是《迷宫通史》已经开始像特隆的硬币一样出现在我们的现实中。人们可以在Goodreads上找到它(还有评分!),甚至在同行评议的学术期刊中也得到引用(博尔赫斯一定会喜欢)。使用谷歌图像搜索,可以找到许多有关这本书的封面设计。这些无不说明博尔赫斯观点的真相:一旦思想被引入世界,它们就不可避免地会实现。

A General History of Labyrinths by Silas Haslam

哈斯兰的虚假普遍史的流行是向博尔赫斯致敬的产物;然而历史上其他扭曲了的想法,比如希特勒的疯狂计划,可以通过胁迫、武力和社会群体的共谋变为现实。尼采的哲学著作被解释为符合希特勒对雅利安种族优越性的信仰。一些学者认为希特勒甚至没有读过尼采的书,至少没有读得很透彻,但他却深信尼采断言,具有强烈“权力意志”的“超人”将崛起,取代不再重要的超自然之神。尼采的妹妹伊丽莎白·福斯特-尼采(Elisabeth Frster-Nietzsche)利用所有伟大作品中难以避免的歧义性,将尼采哲学拿来支持纳粹主义。她把希特勒视为哥哥所梦想的超人形象的化身。当然,尼采会认为这种解释(以及其可怕的应用)令人震惊,完全误解了他的写作(不过他在1889年就疯了)。

也因此,《迷宫通史》的现实“存在”虽说对于博尔赫斯的粉丝来说很有趣,是对他的天才幻想的赞美,但它也象征着人类将现实予以变形以适应自身虚构的倾向。博尔赫斯向我们提出一个恒久的警告:改变世界的不是思想,而是这些思想的有效呈现。我们永远不能透过包装忽视任何哲学的深刻危险,事实上,有时候一种形式看起来越荒谬和不可能,它就会变得越有力和普遍(曾否想到唐纳德·特朗普?)。在某种程度上,博尔赫斯的故事预示着马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)的写作,他的名言“媒介即讯息”与特隆故事的启示一脉相承。

故事的结尾令人悲伤,同特隆的接触和对特隆生活方式的了解已经瓦解了特隆以外的地方,很快世界将成为特隆。在特隆的想象地理和文化中,到处都是强加秩序的练习,而博尔赫斯却毫不含糊地蔑视“任何貌似秩序井然的和谐”。更有趣的是,他也蔑视人类对权威文本的盲目遵循。对于一个以书籍为避难所的图书馆闲逛者来说,这是一个奇怪的结论,但还有谁比一个痴迷于书籍的自学者更能理解文本的危险力量呢?博尔赫斯仔细研究了文学对我们生活的作用,从他自己的阅读经验中,他推断出对一般文本和思想的更广泛的观察。换句话说,他知道,尽管文学和艺术很伟大,但它们在推崇那些歧义纷呈的观念方面可能产生危险的影响。文学是人类智慧的伟大载体,但它也包含着人类易犯的最严重的错误。

我们是否要学会看清,“文学”通常是如何被呈现为真理的?我们有能力理解文学与其所宣扬的体系之间的重要区别吗?文学难道应该对真理提出宏大的主张?事实上,文学要做的是,时时承认它的虚构、它的个人观点和它的局限性。博尔赫斯热爱文学胜过一切,但他并不像孩子爱父母那样不分青红皂白,而是像成年人爱配偶一样,有意识地理解和接受缺点、怪癖和道德缺陷。他的爱是成熟而富有洞察力的。是的,文学是一份礼物——博尔赫斯一生都在表达对这份礼物的感激之情——但它也可能是一种诅咒。

对于博尔赫斯来说,弄清这些区别并非小事。我们不能在伦理上歌颂所有形式的文学,否则我们会看到我们的世界在从文本当中借用来的野蛮但有效的思想下崩溃。

如果没有怪物,那整件事就是毫无意义的

在原型的迷宫神话中,迷宫的中心是人与怪物——忒修斯(Theseus)与弥诺陶洛斯(Minotaurus,即牛头怪)——对抗的场景。我们该如何看待这一场景?牛头怪仅仅是一个畸形的怪物,还是代表了更多的东西,也许是忒修斯自身的一个方面?这是否表现了一场心理冲突,一个人与自己本性中的畸形搏斗,然后取得胜利,成为一个更成熟、更有智慧的人?

博尔赫斯在他的小说《阿斯特里昂的家》(The House of Asterion,1947)中,对忒修斯神话进行了独特的反转,展开了牛头怪的视角想象。这部小说问世前,还没有哪个主要作家如此颠倒英雄与怪物的关系。阿斯特里昂在迷宫中玩着孤独的游戏,奔跑于石廊中,假装还有“另一个”阿斯特里昂,向这个想象中的孪生兄弟展示无尽的庭院、地窖和房屋。他渴望他的“救赎者”的到来,并想知道那会是什么样子:“他会是一头牛还是一个人?也许是一头长着人脸的公牛?也许和我一模一样?”最后,当牛头怪终于遇到忒修斯时,他没有自卫,当场死亡。

在《事尤未了》(There Are More Things,1975)中,博尔赫斯描述了牛头怪的一个梦:

天快亮时,我迷迷糊糊睡去,却梦见一幅迷宫的铜版画,带有皮拉内西风格,我以前从未见过,或者见过又忘了。那是一座柏树环抱的石砌的阶梯剧场,剧场高出树冠,没有门窗,只有一排密密麻麻的垂直的细缝。我借助放大镜想看看牛头人身怪。终于看到了。那是一头怪物中的怪物,不像公牛却像野牛,它的人身躺在地上,仿佛在睡梦中。它梦见了什么,梦见了谁?

这些身份分裂、替身和奇怪的相遇的游戏在博尔赫斯生命的最后阶段变得越来越重要。在他的晚期诗作《迷宫》(The Labyrinth,1969)中,他想象有一个人物在“可憎的单调石墙路径”中艰难前行,但尚不清楚博尔赫斯是在描述牛头怪、忒修斯、博尔赫斯,还是人类境况的典型表达。叙述者知道他在寻找“阴影中的另一个”,而与那个人相遇就意味着死亡。可是痛苦的期待比事件本身更糟糕,他渴望最终的会面到来。

荣格(Carl Jung)将迷宫描述为转变的原型,将曼陀罗(mandala)描述为宇宙和心理完整性的象征。当荣格在瑞士发展他的理论时,博尔赫斯正在日内瓦等待第一次世界大战的结束,并阅读德文原版的各种哲学著作。正如博尔赫斯在《与豪尔赫·路易斯·博尔赫斯对话》(Jorge Luis Borges: Conversations, University Press of Mississippi, 1998)中告诉理查德·伯金(Richard Burgin)的那样,“我一直是荣格的忠实读者。我读荣格的方式就像我读普林尼(Pliny)或弗雷泽(James George Frazer)的《金枝》(Golden Bough)一样;我把它当作一种神话、一间博物馆或一部奇异传说百科全书……在荣格的作品中,你会感受到宽广而热情的胸怀。”莫内加尔认为,博尔赫斯将宇宙称为“共同的梦想”或“所有人一起梦见的梦”,这一描述与荣格对集体无意识的定义几乎完美契合。两人的想法很大程度上归功于佛教曼陀罗——以微观宇宙形式描绘宏观宇宙的圆形,旨在引发冥想,从而获得启蒙。尽管博尔赫斯和荣格都不是佛教徒,但他们都研究佛教的历史和象征意义。对于博尔赫斯来说,他的兴趣始于阅读叔本华(Schopenhauer)的著作,而叔本华本人就深受佛教的影响。但与荣格一样,博尔赫斯以自己的方式吸收佛教。

在迷宫中行走类似于一种宗教体验,沿着逐渐缩小的同心配置螺旋走向中心,可以象征性地到达设计的中心,从而将一个人带到他或她自己的核心。虽然在佛教和基督教(许多大教堂都有镶嵌石迷宫)中,这种象征性的旅程是积极的,但博尔赫斯的迷宫似乎更险恶,更类似于神话中的牛头怪迷宫。

莫内加尔讨论博尔赫斯式的符号时说:“迷宫的中心是怪物,或是神,因为怪物有时构成一种神圣的属性,正如希腊神话中的变形(metamorphoses)所表明的那样……迷宫的中心可能还有其他东西:秘密、启示或顿悟。”对于荣格来说,这种顿悟就是人格的整合;而对于博尔赫斯来说,顿悟却可能产生于当做梦者意识到自己是一个幻影时人格的那种瓦解。

这是博尔赫斯的典型立场,他敦促我们超越自我,认识到我们与过去和现在的其他人的同一性,并在思考无法解开的生存之谜时丢掉自我中心主义。由于他把自己完全当成一个悖论,所以他最精彩的故事本质上都是个人的,甚至带有自传性。在《另一个人》(The Other, 1972)中,年长的博尔赫斯坐在查尔斯河畔的坎布里奇,遇见了年轻时坐在日内瓦罗纳河畔的自己。在两个人互不理解和陷入冷漠的可悲诙谐的发展中,即使是最持怀疑态度的读者也能感受到一个完美体现的普遍真理。

这个真理事关主观他异性(subjective alterity),也就是说,他异性对于主体性的构成是必要的,因为它出现在对自我的探索中,即在他人当中寻找自我。博尔赫斯的“他者”主题不仅出现在他的短篇小说和诗歌中,也出现在他的评论中。例如,《想象的动物》(Book of Imaginary Beings, 2006)汇集了西方文学中的双重存在,其中引用了叶芝(William Butler Yeats)的诗:“替身是我们的另一面,我们的对立面,补充我们的那个人,我们不是也永远不会成为的那个人。”

意识到他所处的时代以及整个西方文化的传统,博尔赫斯将他异性(或多重性)与自我的关系问题发挥到了极致。他认为,他者是自我的倍数;此外,除了一个自我之外,还有无限多个自我。

他用“另一个人”也即“他者”直接点出他秉持的二元论(dualism)观念,从概念上引入了作品中的存在性/身份危机。这一点在《博尔赫斯和我》的最后也有所体现:“我的命运就是逃逸、丧失一切、一切都被忘却或者归于别人。”通过将“别人”与“遗忘”相提并论,博尔赫斯表达了一个坚定的意思:唯有意识分裂才能真正实现反省。当然,分裂的过程呈现出令人难以置信的病态,博尔赫斯不断强调,没有其对应者,一个人就无法生存或生活,显示了他对顽固和痛苦的艺术面具人格的内心混乱。

博尔赫斯生活在一个政治和文化动荡的年代(在南美和美国都是如此),那些在反省和自我批判中挣扎的人对他情有独钟,因为他贡献的作品反映了他们作为在政治和社会文化剧变中幸存下来的个体的深刻内心冲突。随着前卫文学在全球大受欢迎,许多人的身份认同危机变得更加强烈。面对迷宫,越来越多的人感到幽闭和恐惧,感觉它可能是一个陷阱,害怕中心可能潜伏着什么怪物。

因此,当博尔赫斯承担批评家的角色——也即扮演现实生活文本和可能真正阅读它们的人之间的中间人——的时候,他并不敷衍了事。对于博尔赫斯来说,这个角色至关重要,而且责任重大。谁能比他更了解书籍对一个人的深远影响?谁能更多地通过文学的棱镜思考存在?博尔赫斯在他的故事中并不总是戏谑、施展诡计或讽刺。在元小说和拟像的背后是一位专注的思想家和一位严肃的道德家,这是博尔赫斯写作中常常被忽视的一个方面。

在特隆故事的结尾,由于特隆世界的入侵,英语、西班牙语和法语行将消失——叙述者表面上似不在意,从事着将托马斯·布朗爵士(Sir Thomas Browne)的《瓮葬》(Urn Burial, 1658)翻译成西班牙语的工作,但他旋即写道,不是为了出版。

其实,对博尔赫斯来说,对这个故事来说,只要还有一个人愿意让蜡烛继续燃烧就足够了,哪怕风的呼啸像嘲笑声一样咯咯作响,黑暗当头,巨大而可怕,微小的火焰仍然挑战着黑暗,顽强地舞动着。而我们需要博尔赫斯,就像我们现在需要所有能激发我们灵感的艺术一样,这样我们的美好火焰就不会熄灭,我们也会与它们在一起。

1970年,L.S.登博(L. S. Dembo)与博尔赫斯曾有过一段对话:

问:牛头怪曾经走出过迷宫吗?

答:嗯,我写了两首十四行诗;第一个场景中,一名男子正在穿过布满灰尘和石头的走廊,他听到夜色中远处传来一声吼叫。然后他在沙子里辨认出脚印,他知道它们属于牛头怪,牛头怪在追赶他,从某种意义上说,他也在追赶牛头怪。牛头怪当然想把他吃掉,而他人生唯一的目标就是继续流浪,所以他也渴望这一刻。在第二首十四行诗中,我有一个更可怕的想法——没有牛头怪的想法——这个人会继续无休止地流浪。切斯特顿(G. K. Chesterton)笔下的布朗神父(Father Brown)的一句话可能暗示了这一点。他说:“人真正害怕的是没有中心的迷宫。” 我想他是在考虑一个无神的宇宙,但我想到的是没有牛头怪的迷宫。我的意思是,如果有什么是可怕的,那它的可怕之处在于它毫无意义。

问:是的,这正是我想说的......

答:因为牛头怪证明了迷宫的合理性;至少人们认为它是那种怪异建筑的合适居民。

问:如果牛头怪在迷宫里,迷宫就有意义了。

答:是的,如果没有牛头怪,那整件事就太不可思议了。一座畸形的建筑围绕着一个怪物而建,这在某种意义上是合乎逻辑的。但如果没有怪物,那整件事就是毫无意义的,就我们所知,宇宙也是如此。

所以,我们必得走到迷宫的中间去,哪怕那里雄踞着可怕的牛头怪。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号