阅读:0

听报道

本期导读

截至2020年1月,抖音日活跃用户数已突破4亿,其海外版TikTok在全球App Store和Google Play的下载量达到1.04亿次,超越WhatsApp,成为全球下载量最高的移动应用。

打开抖音,人们不仅看别人,也看自己。只是,你真的认识镜头里的那个自己吗?你发现镜头外这个自己的变化了吗?

抖音上每一个15秒的确都来自生活本身,但百万计的15秒以此种方式合在一起,却造就了别的东西。

四、研究发现

在焦点小组访谈中,研究者首先确定了每组内、组与组之间受访者所接触到的抖音内容类别没有太大差异。接下来,通过对访谈资料的分析,结合研究者自己的观察和使用体验,对研究问题回答如下。

1.抖音与已有社交媒体的不同

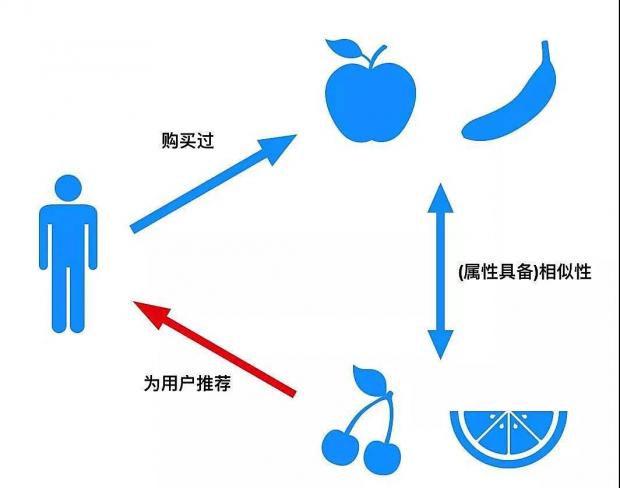

与社交媒体不同的是,抖音的主要功能体现在首页推荐——基于算法在用户上传的内容里选取反馈较好的作品,以竖满屏的方式呈现在首页“推荐流”中供观看,用户只需要上划或者下划就可以切换视频,而并非是为了提供给用户一个模块固定的“主页”(profile)用于自我展示。每个用户每次登陆抖音看到的内容,也是由算法据该用户过去的行为偏好推送的,这导致了抖音在呈现上的“千人千面”。

但正如丹尼尔·贝尔所言:“一切技术都在并非全由它左右的背景(诸如政治和文化)下运作。”如果说基于用户反馈进行算法筛选是流量(市场)逻辑,那么在此之上抖音还有另外一重筛选逻辑:政治(生存)逻辑。法律规定外还有政治的、社会的、文化的禁忌,而用户上传内容的庞杂,只有算法筛选是远远不够的——抖音必须一直采用机器和人工双重审核的措施来应对那些“模糊地带”。

据《法制晚报》2018年6月24日报道:

“平台对内容采取机器审核与人工审核的方式,所有视频都必须过审。在审核标准上,严格执行符合国家监管部门制定要求的标准,从严控制违法内容上传和放出,同时按照积极正向的“三观”及社会责任、公序良俗角度制定审核标准。杜绝低俗、哗众取宠、恶搞、拜金、吃播、‘社会’松垮风气、迷信封建、侮辱女性和不利于未成年人内容导向等内容。”

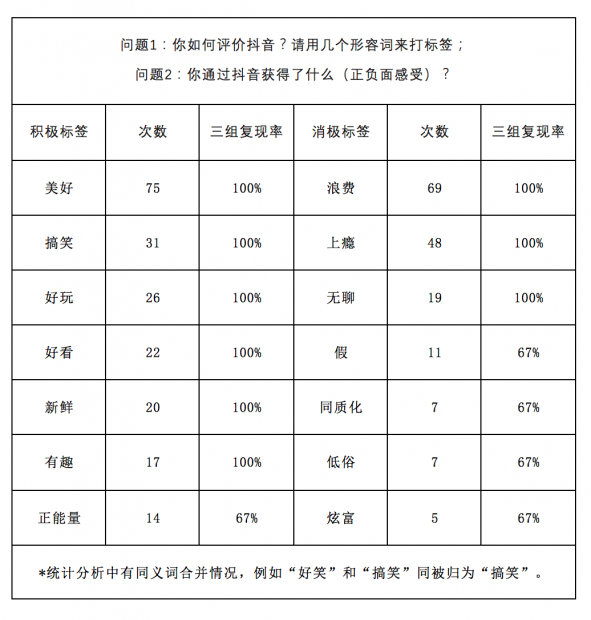

但“哗众取宠”“恶搞”“社会”“松垮”这些概念缺乏定义,这样的审核规则,导致抖音无法仅用用户使用协议规定平台允许和禁止的内容范围,只能在不同阶段社会文化背景下,对可能导致经营风险的边界进行“意会”进而作出选择。如此一来,最终能够在平台首页推荐流中展示的,可能是最能吸引注意力同时又最不容易引起任何争议的内容——这一倾向很容易被用户感知。在焦点小组中我们设置了与抖音内容和使用感受相关的问题,并将受访者回答进行词频统计和情感分析,得到复现率最高的正面、负面词汇各7个,结果(如表2所示)表明,“美好”是受访者使用最多的正面词汇,而出现率最高的负面词汇为“浪费(时间)”和“上瘾”——其实是在形容使用抖音给自己带来的影响,而非对抖音内容的评价。总体而言,受访者对抖音内容有意营造的积极倾向感受更为一致。

表2 焦点小组受访者对抖音内容风格的评价词频统计

而部分受访者提供了自己亲历的、难以说明违反了哪条规定却被限制发布的视频案例,包括一位盲人老爷爷在街边卖鸡蛋、一名青年骑自行车穿过一片拆迁的社区、清晨5点钟某二线城市街头的送葬队伍、福建泉港海边有船舶漏油将海水染成黑色等,反向印证了抖音的内容的选择倾向——尽量避免“负能量”和有争议的内容。

综上所述,抖音在功能定位、连接方式、内容呈现等诸多方面都与微信、微博等社交媒体存在明显差别。其首页推荐的内容是经过算法和人工筛选后的结果,而筛选标准的来源为市场和政治考量——这并非本文讨论的重点,但毫无疑问的是,筛选后呈现的结果中包含着明确的价值取向——既要吸引注意,又要尽量减少平台运营风险、避免任何社会争议,这使得普通人的“业余摄影”因戏剧性、美学和专业性的欠缺,在抖音上获得肯定的可能性很低,进而阻碍了他们用抖音记录日常和社交的欲望。

总之,抖音在功能设计上的主要目标,是用算法将人和内容进行关联,将“优质”且安全的内容筛选出来,投用户所好,使他们能够更长时间地停留在平台上,进而孕育更多可能(比如品牌认知或购买)。因而,虽然抖音也是视觉媒介,也包含关注、留言、转发等全套线上社交功能,但它不同于建构虚拟身份的典型社交媒体,也并不致力于打造承载网络舆论和热点资讯的公共空间,而更像是一个集纳日常生活戏剧性的剧场,有特定的价值取向,并且夹杂着真实和虚构的影像——将对真实生活瞬间的碎片式记录(fragments of everyone)、对流行内容的模仿和有故事情节的虚拟表演混合、组装了起来。

2.抖音的观看情境

从可供性视角来看,技术设施不断演化,用户的应对也并非千篇一律——两者间的关系不断变化,不断相互适应而形成复杂网络,且充满了不确定性。这个过程所带来的影响不能仅仅归因于技术设施本身的改变。抖音的特定观看情境也是由技术和用户交互的结果,具体包括以下几个特征。

沉浸式注视与“主动的被动”

受访者自述对抖音使用场景,包括遛狗时、刷牙时、公共交通工具上、下班晚饭后,最频繁被提到的是睡前躺在床上,在一定程度上反映了碎片化使用特征。不过不论在何种场景下,当使用者打开抖音,会立即被竖满屏的视频情节俘获,进入沉浸式观看。换言之,抖音虽然操作简单,观看方式却是个人化的、排他的,不能像电视一样边看边进行多线程活动,也不太可能与身边多个人分享屏幕,用户一旦打开就要付出自己全部的注意力。也正因此,一些受访者认为抖音有极好的心绪转换的效果。

而另一个直接的后果是,数以亿万计观看者的视线和全部注意力被框定在以手机屏幕外框为边界的画面里,被迫注视视频里的所有细节——就连背景、角落里的视觉信息都不容易错过。经过对抖音首页内容及评论区的长期观察,我们发现甚至有一种特定的互动模式形成了:观看者尤其乐于发掘视频拍摄者表达意图之外的细节,从而让自己的评论引起更多注意,而其他本来没注意到的观众看到评论,往往会回过头去将视频多看几遍,直到也发现那个细节为止。鉴于此,成熟的抖音拍摄者通常会对镜头内的环境进行控制,这也意味着对不善使用的拍摄者而言,视频里丰富的细节会有泄露隐私之虞。

图3 抖音评论区的“细节发掘”风气

沉浸式注视部分是技术设计的结果——每条视频都很短,往往含有某类值得瞩目的“看点”吸引着注意力,而且播放完毕就需要用户上下划动转到下一条,否则就会无限循环。但沉浸的效果也与用户的使用习惯有关。访谈中,三组受访者在以下动机陈述上表现出了一致性:看抖音时通常是需要放松的时刻,并没有特定的目标,使用带有随机性,以娱乐自己为主。换言之,他们看抖音并非是因为“想做某事”,而总是因为“不想做某事”和“不知道该做什么”。缺乏目的性显然会使得观看者不那么挑剔,总是乐于知道系统安排的“下一条是什么”:

“平常工作中,你要用脑子,然后你用抖音就不用脑子了……就很治愈。”(受访者Y002)

“比较喜欢这种被随机调动的这种情绪,这类似于打老虎机,你永远不知道下一秒给你调动什么样的快感。”(受访者M004)

“我很懒,我不想自己去费力找内容,我就想让别人提供内容供我选择,就这样获得一种有那种大权在手的感觉。”(受访者Y013)

因而我们将这种观看情境特征称为“主动的被动”,即用户本可以利用抖音做多种用途,比如搜索、社交,却主动将内容选择权交给了算法,让自己处于被动观看、开放接纳的状态。在这种状态下,用户较少感受冲突,即便看到了和自己已有观点或价值相抵触的内容,情绪消耗也比较低——只要划走就行了。

共同瞩目与价值习得

据抖音发布的《2019抖音数据报告》,截至2020年1月5日,抖音日活跃用户数已经突破4亿——这是一个极其庞大的观看群体,每天在各自的情境里共同观看特定数量的视频。按照算法逻辑,抖音首页的内容是由用户反馈决定的,因而用户每看一条视频,都会直接在屏幕右侧看到该视频的点赞人数。据研究者观察,这个数字通常不低于1万,最高可达数千万。因而每个用户都能清楚地意识到,他们看到的每条视频都是被至少数以万计的他人认可过的、是“主流意见”。其他观众的入场,为抖音的观看引入了社会性,在对共同观看者的想象中,用户逐渐习得了抖音的标准。

《2019抖音数据报告》

在访谈中,虽然并非每一位受访者都能列举出抖音的标准,但对“你发不发抖音?”这个问题的回答,显示出他们对何种内容能够被公开认可具有某种程度的感知。

01 对于视频审美标准的感知

“我真的是觉得想拍好了想拍那个就是不仅自己感觉好,反正给别人的一个感官也非常体验很好的话太不容易了。肯定不是一个人能完成的。”(受访者Y005)

“如果(抖音)只用来看的话,它其实是一个‘傻人’就可以看的东西,但如果要玩的话,它其实是需要一点智慧的,比如说镜头的运转,那些光影的叠加效果。我觉得它并不是一个像微信那样的‘傻瓜’都可以使用发布内容的一个程序。我当时就觉得哇好难,我就用来看看就得了……因为我想要发的内容稍微精致一点,我就觉得拍得太难了,拍出来的东西自己不满意的话,就不会把它发出去。”(受访者Y007)

02 对于成功标准的感知

“我现在不发抖音,将来也许可能吧。要是以后我功成名就,说不定就会,比如买了好几套海景别墅,我就(拍一条)说,啊,今天早上我也在海边,天气真好。现在不发是因为没有功成名就,没有什么素材可以吸引别人。”(受访者E004)

03 对于外貌标准的感知

“你看我如果要发,我是否得就是先化好妆,然后‘美美哒’完了之后,发的时候还会想我要不要再减肥,还是我要再练个马甲线……但目前我觉得很麻烦。”(受访者E008)

04 对于热门内容类型的感知

“我会发抖音,因为我追星。我会经常去看明星的演唱会,比如李健的演唱会。在现场拍一些发上去,这种应该还是会有挺多人喜欢看的。”(受访者S005)

Chalfen认为,自从“柯达文化”出现以来,人们一直据此拍摄每一个活动、场所和事件,希望通过这些影像实践获得社会认可,而受访者的回答印证了这一点——他们发不发抖音,实际都是为了得到认可、避免无人问津的失落。但这其实已经表示他们清楚地知道在抖音上什么类型的内容、制作水平达到何种程度会被认可。

抖音情境中的“价值统一”特征,在时政、热点新闻类容易引发不一致观点的内容上表现得更加明显,据研究者初步观察,在此类视频下通常只有一方观点——但由于我们举行焦点小组访谈的时候此类内容较少出现(因为容易引发争议),是后来随着政府部门、新闻机构等官方抖音号陆续入驻才逐渐增多,故而未能设置相关问题,有待后续经验研究的证实。

值得注意的是,受访者对自己习得标准的过程可能处于完全无意识的状态。例如,有一位受访者声称自己经常发抖音、不在乎点赞量,只要自己高兴就行。但当研究者访问其抖音主页时,发现只有三条视频,追问原因,他表示其它十几条都设置了“仅自己可见”,原因是“拍得不满意”。由此可知,他仍在被习得的评价标准所制约。

综上,抖音上的观看像是在大型剧场观看舞台剧,每个人都瞩目舞台,却能清晰地感受身边数量众多的他人存在,并从他人的反应里推测着评价标准、确立着对舞台上演剧目的判断。这种“共在”并非现实,或者说与抖音在现实中要求的排他性观看恰恰相反——这种“共在”全部在想象中完成。

需要指出的是,习得了标准的受访者,自述能够清晰地认识到这些标准只适用于抖音的影像世界——我们并没有充足的证据证明他们会将这些标准与现实生活中的价值观念混淆,不过我们的确发现了对这些标准的习得影响自我认知的情况。

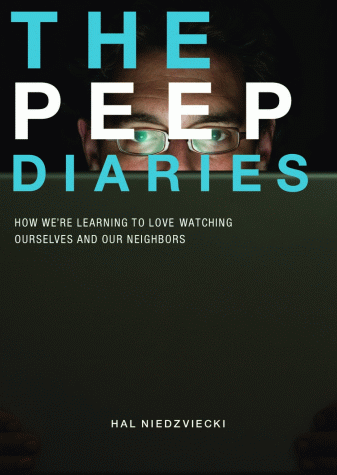

自我观看与阶层定位

如上文所述,抖音的生产可供性和社交可供性较差,普通用户并不是积极的内容生产者,但这并不妨碍他们在观看的过程中反视自身。正如在“镜子”中看到自己,人们会不自觉调整自己的衣着、举止和表情,这已经成为一种社会本能——屏幕的镜像效果通常也是非常明显的。而Niedzviecki认为,不论是社交媒体还是视频网站,人们在互联网上对他人身份与生活的探视,正在日渐形成一种“窥探文化”。这种文化是有传染性的,一次接触之后,观看者也会希望别人看见自己,进入到“我也想做这件事”的阶段。[1]

抖音视频多数拍摄于普通人的生活场景——即便是模仿和表演,也要尽量仿造真实生活。即便情节呈现的总是生活美好、有趣、惊奇、怪异的一面,但其构造的“镜像”对普通人而言并没有距离感:城市、道路、小区,居家环境、宠物、亲子活动……都是自己非常熟悉的周遭事物。从这一点而言,观看者看他人就是在看自己。

访谈时我们发现,自我客体化在抖音的观看中是明确存在的,这在其他社交媒体上也会有,但问题是,受访者现在是在用抖音上习得的“专属”图像思维和审美标准来观察自己的生活。比如,短视频在视域局限、注意力全部贯注情况下对细节的凸显,让他们现在察觉到了以前根本不会留意的生活细节——有时留意这些细节,是潜意识中想通过拍摄获得别人的认可:

“有次是我在坐一个绿皮火车独自旅行的时候,路过嘉陵江,旁边风景很好,我就想说这个能不能拍下来发抖音。刚好音乐转换的时候,镜头就从窗外转到这个车厢里……音乐还是要卡(点)的,当时我就已经想好了用什么音乐。”(受访者Y001)

但有时却是视觉习惯被根本性地改变了:

“我看到了不同人的不同生活,抖音有一种美的体验这么一个导向,我会发现我会越来越挑剔身边那些(事物),就是它重塑了我的价值观。如,在我进到这个屋子的时候我觉得,啊,这个光不错,然后我会觉得,我们的位置这么坐很对称。如果没有抖音的话你就不会注意到这些,就不会带入这种视角去感受生活……以前你房里的东西随便乱丢乱放没关系的,然后现在你会觉得这里那里都不整齐……”(受访者Y004)

“(以前)毕竟我们生活中没有那么细致地去观察一些(东西),比方说我之前就有(在抖音上)学到茶的种类,什么样的茶是什么样子的,现在喝茶我就会去看这个茶叶。”(受访者S005)

多数情况下,受访者不会真的去拍视频,但他们会根据抖音的标准对自己或真实生活进行“头脑拍摄预演”,并直接设想观众的反应,当发现冲突却不能及时以行动调适时,“焦虑”成了一种常见的情绪反应——身体焦虑是访谈中最常被提及的一类。

身体焦虑

由于抖音早期将目标用户群定位为35岁以下有娱乐或表达需求的城市青年人,因而内容上对17至30岁人群的呈现比例较高,彰显青春、美貌、才艺、活力的“小姐姐”“小哥哥”视频甚至形成了单独的一个热门类目。但这类影像的频繁出现给部分受访者带来了压力——他们开始意识到自己身体的不如意之处。有一位受访者自称因为刷抖音“受不了了”而立志减肥,参加访谈时已经坚持了两个多月;而有多位受访者称“现在长得好看的人太多了”,因自己“一无是处”而感到焦虑。

阶层焦虑与自我阶层定位

另一种频繁被提及的焦虑属于阶层焦虑。这和用户对自己的阶层定位有关。由于主流用户群多为城市人群,抖音的内容更偏向都市题材:一系列包含居住环境、工作岗位、交通工具、旅行休假、宠物等城市阶层元素的短视频被缝合在一起,在推荐页上借不同的情节反复出现,共同构建了一种“中产阶级”的生活方式映像。

图4 《2019抖音数据报告》中最受用户欢迎的内容反映了中产阶级的生活方式

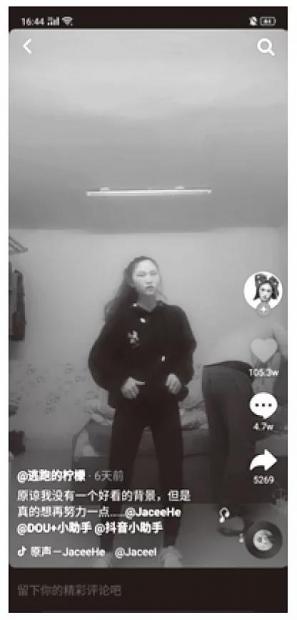

而当明显不符合这个阶层特征的视频内容出现,无论是拍摄者还是发布者,都能够清晰地意识到。例如,根据受访者反馈,对于家庭内部的居住环境,抖音提示的主流印象是干净、整洁、有序的,而下图中这个女孩想表演一段舞蹈,却因为清晰地意识到自己的拍摄环境不合标准,首先在文字说明里表示了歉意,即便这个室内环境跟她的表达意图(跳舞秀才艺)没有任何关系。

图5 视频生产者对抖音标准的感知举例

而明显高于“中产阶级”的生活场景出现时,也会被立刻识别出来,成为用户自嘲、调侃或者讽刺的对象——也正因为存在这样的互动模式,在早期抖音上,“炫富” 视频也成为一个热门的类别(如图6)[2]。

图6 因居住环境细节而被用户判定为不属于自己所在阶级的视频

而在访谈中这种阶层识别过程也非常明显:虽然并不是每一位受访者都确切知道“阶层”是什么意思,但在研究者在访谈中展示的一系列视频中,他们对不属于自己(认为自己所属的)阶层的影像做出了鲜明且一致的反应,例如对出现了农村儿童的视频的态度反应为同情和鼓励,对带有“炫富”情节的视频表示不屑与批判。可当受访者认为视频主体与自己属于同一个阶层却在某些方面超越了自己时,焦虑就出现了:

“抖音里面现在全部都是帅哥美女,然后都是有钱的,有的时候我想说,现在这个社会都已经贫富差别这么大了么?我会觉得我可能跟人家隔得还远,要努力一点……人家好车好房旅游什么的,然后自己就会有点压迫感。”(受访者S005)

五、讨论与总结

媒介化的“观看”从不等同于简单的注视,与不同的媒介相伴而生的是不同的观众及社会后果。大数据时代的社会科学研究多青睐考察聚合的行为趋势、忽视个体的实践——如果我们将对抖音的使用仅仅视为“无聊经济”的一部分,将会错失许多反思的机会。

吴靖认为,作为符号体系,机械复制时代的图像——摄影、电影、电视——相比人工的模拟符号,如绘画和雕塑等,更加掩盖自己作为符号经过了编码,而不是现实的直接摹本这样一个事实。相比之下,抖音的影像更直接地取材于真实生活,或者说看上去正是在记录和呈现生活本身,实际上却有其独特的技术可供性,并据此执行一系列的编码:视频筛选方面的技术设计,构建并推广了抖音特有的价值体系;拍摄者的自我展现中总是夹杂着伪装和模仿,而观看者感知了标准,反观自身时也会掺杂着与他人对比的动机;此外,沉浸式观看改变了观众观察自我的视角和意图;滚动播放的首页视频,缝合了反映城市中产阶级生活各个方面的画面,合力描绘了阶层的生活样貌,凸显了“他者”;而观众则在无目标的沉浸观看和特定互动模式中,完成了价值认知和对自己阶层的定位——换言之,抖音上每一个15秒的确都来自生活本身,但百万计的15秒以此种方式合在一起,却造就了别的东西。

媒介在人与真实之间构建了“拟态环境”,其实是传播学的古老议题,议程设置、把关人、框架理论等都在表达类似的发现。但和过去新闻媒体对真实的构建所不同的是,抖音的“编码”多与其技术可供性有关——是技术特征让人们更倾向于这样使用而不是那样使用,才造成了现在的局面——这看上去似乎是对现实世界的影响权从机构和精英等“把关人”手中转移到了技术,尤其是算法手中,但我们不倾向于这种技术决定论的立场,因为正如罗兰·巴特所说,照片的表意机制既不是自然存在的,也不是人工任意决定的,而是历史的,或称文化的共识所致。我们很清楚在抖音的技术架构之上也还有“把关人”,也还有历史和文化的共识。社会与技术这种互为因果的影响循环、技术对价值的选择,都折射着特定地域和特定历史时期的社会特征。也正因此,制造与解读抖音短视频,如同Chalfen所说的制造、解读照片一样,都需要一个进入特定文化学习的过程——这使我们不由得想起在完成本研究的同时,抖音的海外版TikTok正在世界各地如日中天,如果后来的研究能够对比中国的抖音和海外某国TikTok的技术与内容差异,或许能够更清楚地揭示这一议题。

此外,本研究的另一个面向是“自我认识”。数字媒体开创的文化空间,让人们越来越多地将自己视为文化对象而不是表达主体,似乎只有通过不断将自身客体化和景观化,顺着他人的目光反观自身,才能导致对自我存在的确认。抖音也就这样成了“镜子”中的一面。我们的研究初步发现,不同媒介对自我的中介方式不同。为了说明目前媒介塑造的自我模式的多样性,Joèrg Duènne和Christian Moser提出了“自动中介化”的概念,他们认为“媒体技术化程度的提高并没有造成主体性的内在贫乏,相反,它生产了更多的自我参照物”。[3]

不过,即便知晓了抖音给出的是一个经过高度选择的自我参照系,受访者也普遍表示“不介意”,原因是抖音对于他们只是一个“玩具”,他们并不会对一个仅提供娱乐的应用太当真。但我们认为,即便如此,普通人对影像生产、观看、编码过程的了解仍是必要的——或许能帮助使用者建立对视觉符号的警醒,因为它们对人类感觉甚至潜意识的影响很多是不可见的,而看似客观的视觉媒介,实际上暴露的信息和隐藏的几乎一样多。

江苏卫视跨年演唱会虚拟偶像洛天依与歌手薛之谦合作

纵观人类漫长的“观看”历史,短视频可能只是昙花一现——当下就有直播、虚拟现实等更生动逼真的视觉媒介在场外排队等候。Moholy-Nagy早在1923年就告诫人们:“掌握摄影的知识与掌握字母一样重要。未来的文盲既是对笔也是对镜头无知的人。”——我们会发现,我们可以把“摄影”换成短视频或者其他任何已经或将要到来的视觉技术,令这条箴言在今天仍然具有生命力。

[1] 转引自Ozcaglayan, M. "Self Expression, Exposition and Surveillance in Social Media (A Qualitative Study on the Tranformation of Surveillance through The Digital Information)." Journal of Media Critiques 1.3(2014).

[2] 而后随着此类内容日渐增多,被社会舆论认为易引发不良风气,以大V“温婉”被封禁为标志,抖音上的炫富类视频被有意地逐渐减少。

[3] 转引自Peters, K., Seier, A. "Home Dance: Mediacy and aesthetics of the self on YouTube." The YouTube Reader, 2009:187-203.

参考文献:

(1) (美)保罗·莱文森著,何道宽译.数字麦克卢汉——信息化新纪元指南(M).北京:社会科学文献出版社,2001.

(2) 艾瑞咨询.中国短视频行业研究报告(EB/OL).http://,20180503.

(3) 张珩.TikTok回应审核转移至海外:尊重不同文化和法律(EB/OL).https://,20200317.

(4) Peters, K., Seier, A. "Home Dance: Mediacy and aesthetics of the self on YouTube." The YouTube Reader, 2009:187-203.

(5) 王晓红.论网络视频话语的日常化(J).现代传播:中国传媒大学学报,2013(2),第133-136页.

(6) Chalfen, R. Snapshot Versions of Life. University of Wisconsin Press, 1987.

(7) Raun, T. "Screen-births: Exploring the Transformative Potential in Trans Video Blogs on YouTube." Graduate Journal of Social Science 7.2(2010):113-130.

(8) Bourdieu, P, Whiteside S. Photography: A Middle-Brow Art. Stanford Univeristy Press, 1996.

(9) Blake, E. C., "Zograscopes, Virtual Reality, and the Mapping of Polite Society in Eighteenth-Century England." New Media, 1740-1915. Eds. Gitelman, L., Pingree, G.B., MIT Press, 2003:1-30.

(10)(美)梅罗维茨著,肖志军译.消失的地域——电子媒介对社会行为的影响(M).北京:清华大学出版社,2002.

(11)Tomanić Trivundža, I. "Are a thousand pictures worth a single word? The struggle between condemnatory and affirmative discourses on photographic change in Slovene and UK mainstream media news reports on selfies." Javnost-The Public 22.1 (2015): 93-109.

(12)梁君健.重新界定视觉素养——以 “柯达文化” 到 “脸书文化” 转向中生产型消费者的素养为基础(J). 新闻记者, 2018(12),第66-79页.

(13)Gye, L. "Picture this: The impact of mobile camera phones on personal photographic practices". Continuum 21.2 (2007):279-288.

(14)Gulum, S. "Prologue: Postmodern Traces of Social Media." Journal of Media Critiques 1.3(2014):11-18.

(15)Zhao, S., Grasmuck, S., & Martin, J. "Identity construction on Facebook: Digital empowerment in anchored relationships." Computers in Human Behavior 24.5(2008):1816-1836.

(16)Mendelson, A. L., & Papacharissi, Z. "Look at us: Collective narcissism in college student Facebook photo galleries." The networked self: Identity, Community and Culture on Social Network Sites. Eds. Papacharissi, Z., NY:Routledge, 2011:251-273.

(17)Smith, D. R. "The tragedy of self in digitised popular culture: The existential consequences of digital fame on YouTube." Qualitative Research 17.6(2017):699-714.

(18)刘星铄,吴靖.从 “快手” 短视频社交软件中分析城乡文化认同(J). 现代信息科技, 2017, 1(3): 111-113.

(19)Hutchby, I., "Technologies, Texts and Affordances. " Sociology 35.2(2001):441-456.

(20)潘忠党,刘于思.以何为“新”?“新媒体”话语中的权力陷阱与研究者的理论自省——潘忠党教授访谈录(J).新闻与传播评论,2017(1),第2-19页.

(21)Boyd, D. "Social Network Sites As Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications." A Networked Self. NY:Routledge, 2010:47-66.

(22)Dean, J. "Affective networks." MediaTropes 2.2(2010):19-44.

(23)Van Dijck, J. The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media. Oxford University Press, 2013.

(24)Papacharissi, Z. Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics. Oxford University Press, 2015.

(25)常江.互联网,技术可供性与情感公众(J).青年记者,2019(25),第51页.

(26)Manovich, L. The language of New Media. MIT Press, 2001.

(27)(美)丹尼尔·贝尔著,高铦,王宏周,魏章玲译.后工业社会的来临(M).南昌:江西人民出版社,2018.

(28)董振杰,罗晓静.抖音:机器与人工双审核 对不良内容永久封号.(EB/OL). ,20180624/20200330.

(29)吴靖.文化现代性的视觉表达:观看、凝视与对视(M).北京:北京大学出版社,2012.

(30)Barthes, R. "The photographic message." Theorizing Communication: Readings Across Traditions (2000): 191-199.

(31)Moholy-Nagy, L. "Introduction: The Illiterate of the Future Will Be the Person Ignorant of the Use of the Camera As Well As the Pen." Photography 4.0: A Teaching Guide for the 21st Century, Routledge, 2014:1-5.

(全文注释及参考文献见《新闻大学》 2020年第5期,第79-128页。原题为:抖音观看情境下的用户自我认识研究)

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号