阅读:0

听报道

若问中国的知识分子最喜爱哪一本杂志,大约不少人会毫不犹豫地举出《读书》的名字来。

历人生者富学问,有学问者知人生。

走进《读书》编辑部,会发现一个小小的学术世界,然而这个世界里却蕴藏着丰富的人生故事。

这些故事很平淡,也不为人所知,但听了之后,你才真正地懂得,什么叫做“投入地爱一次,忘了自己”。

不老的冯亦代

这是一个萧瑟的冬日,我拐进北京的小胡同,去访问冯亦代先生。

冯先生居住的胡同名称很奇特,叫“三不老胡同”,而为广大读者所熟悉的听风楼,不过是胡同里二层楼上一间狭窄破旧的小屋。就在这间面向东方的小屋里,不老的冯先生每日黎明即起,笔耕不已。

“我夜坐听风/昼眠听雨/悟得月如何缺/天如何老。”对于冯先生来说,人间风雨,听来已如遥遥一曲“渔樵问答”,喧嚣滤尽,只剩下如水的宁静。

然而冯公亦有激动时,那是他谈起了心爱的《读书》。冯先生回忆说,一九七八年陈翰伯找到他,要他复出担任某大出版社的行政领导,他婉言谢绝了。但当陈翰伯提出创办一家供读书人阅读的杂志时,冯先生毫不犹豫地应承参加筹备工作。一九七九年《读书》正式出版,冯先生成为副总编之一,至今还担任着杂志的顾问。

冯先生说,他是“心甘情愿”地投入这项工作的。因为当时改革开放刚刚起步,锁国十年之后,对世界上发生的变化,尤其是思想、文化上的变化,国人几乎无知,因此,迫切需要“开扇窗子,让新鲜空气进来”。至于杂志的编辑方针,从一开始就不打算仅仅办成书评式的,只满足于围绕出书、写书做文章,而是力求把它办成一个文化性的、致力于介绍国内外最新思潮的刊物。一言以蔽之,杂志的宗旨是促进中国在发扬原有文化的基础上吸收外国文化。

冯先生不仅参与制定办刊方针,而且身体力行,自《读书》创刊以来,长期开辟“西书拾锦”专栏,介绍英美文坛的最新动态。

冯先生说,他现在把主要精力放在当代英美文学上,是基于这样的想法:如果说中国文学与世界文学有差距,那么要赶上去,就存在两种方式——是迎头赶上还是跟在后面追赶呢?“我赞赏前面一种,因为跟在别人后面恐怕是要永远落后的,而要迎头赶上,就需要做大量的引进工作。”

冯先生的话语不多,声调不高,带着浓浓的吴音,很是温柔,让人感觉着从容与亲切,他的文也正如其人,没有一丝一毫的绚烂,但其底蕴却深如古井。

“我的平淡文风,是受海明威的影响,海明威氏作文,从不汲汲于描绘场景或渲染情绪,他只是烘托气氛,”老人说。“我年轻时作文喜堆砌形容词,后来改过来,很不容易。要做到文章写出来就平淡,很累,也很难。”

老人在文学和出版领域里,已辛勤耕耘了半个世纪。他静静地告诉我:“今天是个好日子,我七十八岁的生日。”他为我题词“宁静致远”,坚持送我出门,屋外萧瑟依旧,但我的心却融融的。

永远的小丁

丁聪先生,《读书》另一位不老的战士,七十余岁高龄仍自称“小丁”。

丁先生的漫画声满城中,采访前我心里惴惴,不知他有怎样的威严,见面以后,想不到丁先生是那样一种天真烂漫的性格,童心未泯,毫无矫情。他并不以我是无名小辈为意,坦陈肺腑,笑语世事,果然不愧“小丁”二字。

采访之日,恰逢丁先生身罹肾结石之苦,排尿发生困难。活人要被尿憋死,其难受劲儿可知矣!然观壁上湘西黄永玉为丁造像,画中丁先生斜倚乱石,好不安然自在!画上题云:“古往今来皆见石就拜,唯此人石头拜他。”(肾结“石”之“石”也)身心的痛苦竟在一笑中烟消云散了。

我请他谈谈《读书》杂志,丁先生欣然打开记忆的闸门。一九七九年他的“右派”、“特务”问题彻底澄清,廖公(承志)准备让他重返《人民画报》,丁先生得信后溜到上海,拒不从命,待风声过去,他回到北京,几位老友拉他加入《读书》,从此他就与这家刊物结下不解之缘。《读书》出版以来,几乎每期都载有他的漫画,并且一直是他一个人划版样,兼画素描人像。可以说,《读书》的设计风格是丁先生一手奠定的,自问世后它的版式就得到读者青睐,叶圣陶老称之为“色色俱佳”。

丁先生说,他搞版面设计历来倾向于四平八稳,一点不玩花样,他信奉的原则可以归纳为:大大方方,干干净净,整整齐齐,老老实实。这种风格开始时就连杂志编辑们也不习惯,认为太呆板,过于素净,后来才逐步领会到它的妙处。其实,丁先生平稳有致的设计风格早在解放前就已形成了,他给我拿出一九四六年他在上海与吴祖光合编的《清明》,版面经济,图文并茂,令人惊异于那时的编辑水平之高。

丁先生说《读书》的好处在于甘于寂寞,从不赶浪头,这是他最欣赏的。喜搞舞台布景的丁先生对自己有个评价,平生最怕登台,惯于幕后活动,幕一拉开就找不到他了。

沈昌文侃编辑之道

说起来《读书》现任总编辑沈昌文先生与新闻界还有点缘分,四十年代末期他在上海读过顾执中先生创办的民治新闻专科学校。他的采访老师可不是别人,乃是大名鼎鼎的陆诒先生。不过由于他基础较差,他的这门课常常只能勉强及格。“所以我最终也没能成为一名记者”,沈先生说。

“您是三联书店的老人吧?”我问。沈先生大笑,说他不仅不是老三联人,反而是老三联所不要的人。原来沈先生因为家贫,十三岁即辍学当学徒工,依靠在上海做首饰工人、米店店员为生。所以,他至今还自夸有一个本事:无论什么金银首饰,只要他用眼一搭,就能猜出大概的成色。尽管生活艰难,年轻的沈昌文却十分好学,那时,白天他走街串巷为顾客送米,晚上则到民治学校上夜课。这样辛辛苦苦拿到文凭,一九四九年即去报考三联书店,哪曾想书店的试题里,有一项内容是写自传,他何尝写过这东西,用文言文诌了一篇,结果落选。第二年再试身手,考上上海人民出版社,不久又调到北京人民出版社,从此就在出版界扎下了根。一九八六年,三联书店从人民出版社中分离出来,恢复旧社,沈先生出任总编辑,因此在这个意义上,“是名副其实的新三联人”。

沈先生感叹自己“学问不够”。不管学问够也罢,不够也罢,如果有幸听沈先生侃一侃编辑之道,定会让你茅塞顿开。

二〇一五年十月三十日,沈昌文先生在《三联生活周刊》创刊二十年纪念研讨会上。胡泳摄

《读书》的读者都熟悉,这本杂志上刊登的文章,有俗有雅,亦庄亦谐,可大可小,且杂且精,呈现一种特异的格调。沈先生说,他和编辑部诸多同仁多年孜孜以求的,正是这种格调。出版《读书》的旨趣,即在于编出一份“不是书评的书评”,“不是学术的学术”,“不是文化的文化”,“不是消闲的消闲”……的刊物。《读书》从不标举定义,宣扬自己“是”什么或“不是”什么,因为“求’是’的用意,是明确套路;等到套路一成为陈规,要追求的则为‘不是’。把‘是’与‘不是’始终结合起来,参差变化,则编辑之道可能庶乎近矣!”

沈先生声言,《读书》编辑最重要的工作是组织稿件,而不是编辑和加工稿件。为《读书》组织稿件决不是一件容易的事,不仅得联系一批过硬的作者,而且更重要的是须掌握调度作者的艺术。编辑需要把握社会的脉搏跳动,明瞭读者的最新需求,然后通过作者把这些摸索出来的东西以一种适当方式在《读书》上表现出来。一句话,就是要善于寻找理论与现实的“切合点”。

这与其说是编辑杂志,毋宁说是一种学术组织工作。这样是否超出了一个编辑的职责范围呢?沈先生说不,这恰恰应该是每一个编辑的本分。沈先生说,他历来主张,三联书店最好人人都是总编辑,而到外面去组织一批编辑。因为三联又穷又小,只有动员起外界力量才有生机。“我始终认为,一个编辑,只有同时具备上、中、下三手,才堪称高手。所谓上手,他必须结交一批可以随时讨教的先生;所谓中手,指的是一批可以进行平等讨论的朋友;下手不言而喻,指的是帮忙打杂的人手。三手备则编事成。”

如此高论,闻所未闻,付诸实践,难怪三联书店好书迭出,有口皆碑了。对我的赞扬,沈先生不以为然,他表示,自己虽然忝列这家书店的总编,实际上,至多算个“爱书人”。“干了四十二年出版,我最大的愿望,是退休后组建一个‘爱书人俱乐部’”,把玩书籍,从事诸如自制藏书票、自行装订、自作校勘、搜集版本等活动,“把书真正作为艺术品来收藏、欣赏”。

三员女将与漏斗

《读书》这样一本高质量的杂志,编辑不过四五人,这已经是很奇特的了;另一奇是,目前负责日常编务的竟是清一色的年轻女性:吴彬、赵丽雅、贾宝兰,而最奇的,莫过于她们三人都没有受过什么正规训练,完全是自学成才。

爽朗健谈的吴彬,是三人中的大姐。她是六八届初中生,毕业后即到云南西双版纳插队,一九七九年回城,待业在家时到《读书》帮忙打杂,接着招工到工厂,由厂里调来编辑部。

赵丽雅亦是“老插”出身,从北京郊区回城后,供职王府井果品店,拉过平板车也开过卡车,最后自己考到光明日报出版社,从那里再转入《读书》。

最小的贾宝兰,算是她们三人中唯一有学历的,她中学毕业到人民出版社当了校对,后成为南开大学工农兵学员,主攻经济专业。

提起他麾下的三员女将,沈昌文先生的脸上露出满意的笑容,按照他苛刻的编辑标准,这三人都已进入了相当高的境界。沈先生说,她们三人是一种互有短长的配合,极其熟练默契。她们在性格和学术兴趣方面,恰好是各有千秋。所以在编辑部里,尽管目前是编辑人数最少的时候,但却是编辑力量最强的时候。

我笑着问,为什么好编辑都投到《读书》门下了?吴彬答得很风趣,我们属于漏斗里漏下来的,不是最好的,但也许是最合适的。我们都是野狐禅出身,没有受过系统教育,但也因此少点框框,无学究气;我们对文化学术有强烈的爱好,但又没有固定的专业范围,反而在这里如鱼得水。那些真正学有专长的,不一定安于干我们这一行,因为会付出很多而又不能成名成家。最重要的是,我们三人都没有更多的需求、欲望,却有一个共同的心愿:编一份为文化人喜爱的好刊物。

吴彬的一番话,让我想起已故翻译家梁秋实先生在译完《莎士比亚全集》后所发的一段议论:“曩曾公开对人言,翻译莎士比亚全集须有三个条件:(一)其人无才气,有才气即从事创作,不屑为此。(二)其人无学问,有学问即走上研究考证之路,亦不屑为此。(三)其人必长寿,否则不得竣其全工。仆于此三条样样具备,故得侥幸完成此三百万字之翻译耳。”

才气乎,学问乎!《读书》编辑部里的众位新老编辑似乎私下订过同盟,都咬定自己是无才且乏识的,然而他们却都深知,人生宝贵,时间有价,是以不惮劳苦不舍昼夜地为中国的文化基业添砖加瓦。

走进《读书》编辑部,你会豁然明白托翁的一个比喻,他说:一个人好像真分数,他的实际才能好比分子,而他对自己的评估好比分母,分母愈大,分数的值愈小。

(原载《新闻出版报·周末版》一九九二年十一月七日第三版,总第643期)

附记

我和《读书》的缘分,始于八十年代初的边陲小镇。那时我在黑龙江生产建设兵团(也即后来的黑龙江农垦总局)某师某团的一个寄宿中学念书,每个月跑到校图书馆,眼巴巴地盼着从北京寄来的刊物,计有三种:《新华文摘》、《读书》和《文史知识》。

中学图书馆的管理员对我很熟悉:来了吗?来了。那个小小开本、总是让人感到沉静如水的杂志,被我抓在手里反复摩挲。

八十年代初,《读书》杂志上的每一个铅字我都读过,还做厚厚的笔记摘抄。她对那时羸弱少年的我,只有一个词可以形容:滋养。

我在这远方雨露的滋养下,走出山村,考进了上海、北京,成为了我在中学里就梦想成为的那种人——记者。不过这份工作并没有我想象中的浪漫,我的日常事务是跑“部”前进,俗称“跑口”,而分配给我的口就有民航总局,与今日的三联书店仅一墙之隔。日后民航总局在路口修建了气派的大楼,把后面的三联书店衬得似乎甚为矮小和寒酸。

楼虽小,姿态笃定:用杨绛先生的话说,不官不商,有书香。不过我和三联最初的交集却不是发生在这座小楼上的,因为九十年代初的三联,根本没有自己的楼,而是蜗居在朝内大街166号的地下室内,典型的“寄人篱下”。

前边说过,我的本职工作主要是跑跑部委,写些不痛不痒的新闻稿,与我自己的新闻理想相去甚远。我不甘心就这样蹉跎下去,于是利用业余时间,骑着自行车在北京大街小巷转悠,去采访我心目中的京城文化名人,给《新闻出版报·周末版》贡献些豆腐块。彼时,这些名人我一个也不认识,全凭少年之勇挨次打上门去,就这样探入了吕叔湘的“未晚斋”、冯亦代的“听风楼”、丁聪的“山海居”乃至“于其地进酒,天下无双”的“范用酒馆”等等。某次访陈四益先生,他说,你那么喜欢《读书》,为什么不去拜访它的掌门人沈昌文沈公呢?

我恍然有悟,有范用、冯亦代、丁聪和陈四益诸位背书,沈先生一定不会把我拒之门外的吧?于是骑着我那辆老旧的二八永久车,从安贞门到朝阳门,径入《读书》编辑部的地下室。于是就有了这篇《爱书人俱乐部——<读书>编辑部的故事》。

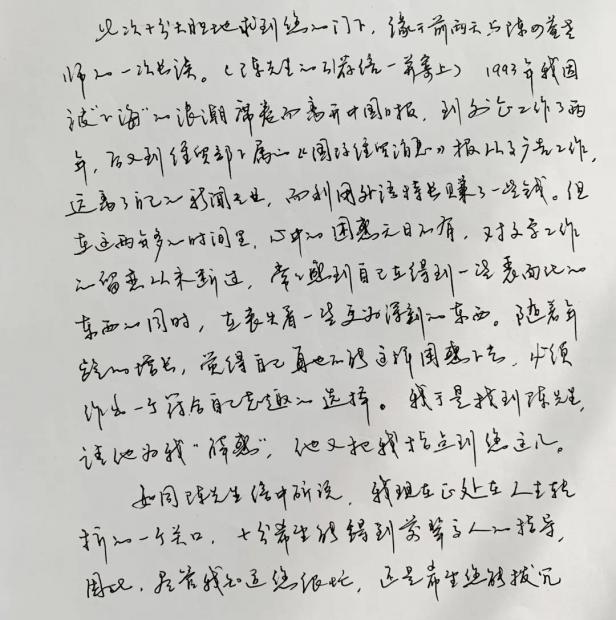

小文写毕,我和三联的故事却并没有就此结束,而是刚刚开始。九十年代中期,厌倦了外企江湖,我想去三联——犹如范用先生自制的别致藏书票,防止别人借书不还:书架挺立,然书堆中有个空位,边上题云:“愿此书亦如倦鸟归巢。”我觉得自己像只倦鸟,希望归巢三联。于是厚着脸皮给沈公写信求职:

一九九三年我因被“下海”的浪潮席卷而离开媒体,到外企工作了两年,远离了自己的新闻专业,而利用外语特长赚了一些钱。但在这两年多的时间里,心中的困惑无日不有,对文字的留恋从未断过,常常感到自己在得到一些表面化的东西的同时,丧失着一些更为深刻的东西。随着年龄的增长,觉得自己再也不能这样困惑下去,必须作出一个符合自己志趣的选择……烦请您帮助带我叩响三联书店的大门,我对这家出版界泰斗一向心仪,倘能忝列其中,将不胜欢喜雀跃。

一九九五年五月四日写给沈昌文先生的求职信(片段)

这次沈公没有召见我,而是把我推荐给了董秀玉。

我叫董秀玉“董总”。我在《读书》编辑部的地下蜗居中撞见了从香港短暂归来的她,行色匆匆,没有时间接受我的采访,故此《爱书人俱乐部》中缺少了描划她的一笔。然而真正去拜访她也并不在今日的美术馆东街,而是在永定门外大磨坊——在搬进这座面包厂租来的两层楼之前,三联书店曾经分居五处,这家书店那些年的流离可见一斑。

二〇一五年十月三十日,董秀玉先生在《三联生活周刊》创刊二十年纪念研讨会上。胡泳摄

见时心里惴惴,觉得董总一定不记得我这个小记者了,但董总开门见山,快人快语:我看你学新闻的,也做过媒体,你就不要来做图书编辑了,现在我们新办的《三联生活周刊》正缺人,你去那当个编辑吧!我嗫嚅:可我想做书啊。董总:我们现在最缺的是杂志人,不是出版人,你就按我说的去做吧!想做书可以同时做,随时来找我!

我就这样加盟了初创的《三联生活周刊》,一干就是五年。期间我给三联书店策划了一套“趋势丛书”,却只落实了一本。汗颜。

然后我由记者、编辑、专栏作家而教书匠,终于由《读书》的读者上升到了作者。看到自己的名字第一次出现在《读书》的目录甚至封面上,觉得有种进入万神殿的感觉。《读书》以其特有的方式,肯定了那个八十年代从北大荒山沟里走出来的少年。

二〇一五年十月三十日,《三联生活周刊》举行创刊二十年纪念研讨会,我遇到阔别已久的沈公和董总。

二〇一五年十月三十日,《三联生活周刊》举行创刊二十年纪念研讨会,与沈公合影

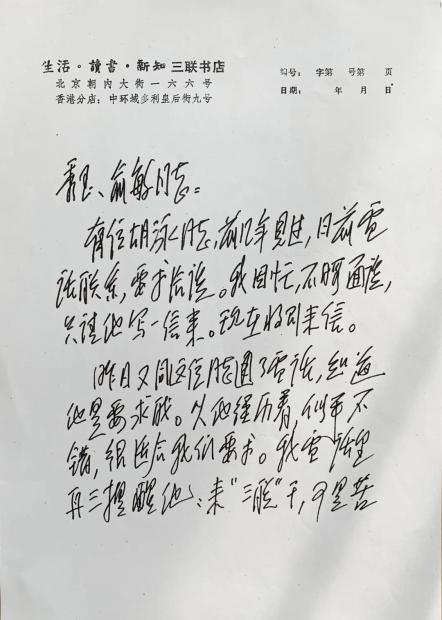

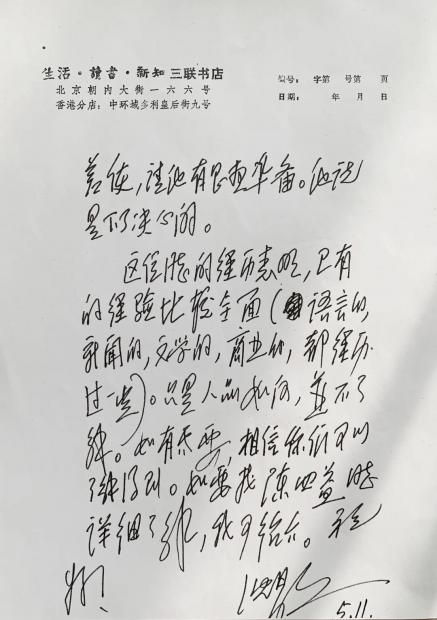

周刊细心的老同事阎琦给我出示了一封信,说是在整理二十年周刊档案的时候发现的,系沈公亲笔所写,向周刊推荐我(我给沈公的求职信也是在档案里找到的):

从胡泳同志经历看,似乎不错,很适合我们要求。我电话里再三提醒他:来“三联”干,可是苦差使,请他有思想准备。他说是下了决心的。

这位同志的经历表明,已有的经验比较全面(语言的,新闻的,文学的,商业的,都经历过一些)。只是人品如何,并不了解。如有需要,相信你们可以了解得到。

一九九五年五月十一日沈昌文先生为我写的推荐信

时隔二十年后读到此信,忍不住热泪盈眶。在某种意义上,一九九二年深秋的那次“爱书人俱乐部”之旅,改变了我的人生轨迹。

(原载《我与<读书>(1979-2019)》,生活·读书·新知三联书店,2020年7月第1版)

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号